世界で一つのプレゼント 北嶋屋 (明治初期創業)

夜にはお洒落なバーのような雰囲気に

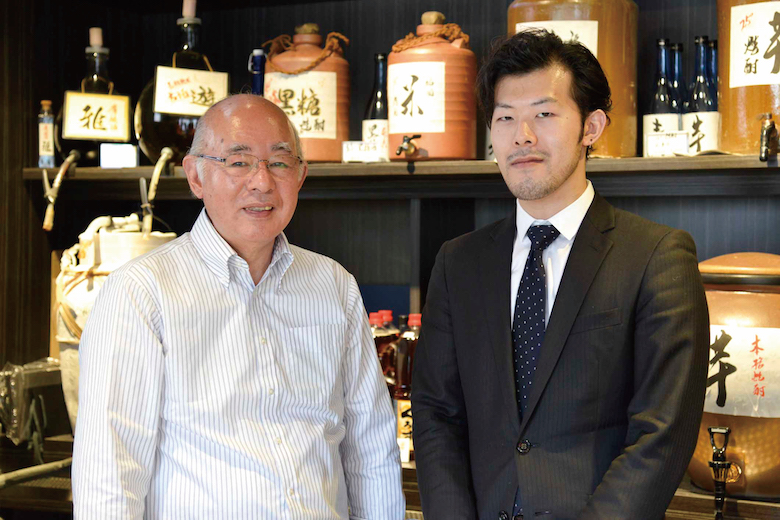

北嶋 雄 / Yu Kitajima

2011年、20歳から5代目として北嶋屋酒店の経営に着手。より専門店としてギフト要素に特化する為、『世界で一つのプレゼント』というコンセプトで全体的なブラッシュアップを進める。

北嶋 教雄 / Norio Kitajima

1974年、25歳の時に先代が急逝、北嶋屋酒店相続継承し今までの一般的な酒販店より念願だった専門店化を徐々に図り、20年程前より量り売りを始めた。

妥協は許さず個性を大事に。常に時代のニーズと目の前の顧客の気持ちが一番

一見、店名を聞くと、ギフトショップと思い浮かべるかもしれないが、 世界で一つのプレゼント 北嶋屋は明治初期に創業した老舗酒屋である。 蒲田の地で地元民はもちろん、遠方から足を運び、 お酒を求める常連客も多い。

一見、店名を聞くと、ギフトショップと思い浮かべるかもしれないが、 世界で一つのプレゼント 北嶋屋は明治初期に創業した老舗酒屋である。 蒲田の地で地元民はもちろん、遠方から足を運び、 お酒を求める常連客も多い。

日本の各地で多くの酒屋が廃業していく時代。 この荒波を乗り越える秘訣とは。

大手量販店、コンビニの隆盛を見てきた4代目、 インターネットというグローバル社会を相手にする5代目。 親子鷹で歩む先にはどんなものが見えているのだろうか。

量り売りを はじめたわけ

量り売りのお酒は、試飲も可能

─ 多くの酒屋が閉店しているなか、北嶋屋さんが酒屋を続けられる秘訣とはなんなのですか?

五代目「この量り売りスタイルを思いついたのは父なのです。」

─ 量り売りとは極めて斬新というか、思い切った手法ですね?

四代目「そうですか? 昔の酒屋は量り売りが当たり前だったのですが、いつの間にか仕入れてきた商品をそのまま売る、小売が当たり前になっていますから、今の時代の人だと珍しいかもしれませんね。」

─ そもそもどうして量り売りを取り入れようと思われたのですか?

四代目「一昔前のバブル時代、あの時はとにかく忙しくてお得意さんに商品を運ぶ往復だけで1日1日があっという間に過ぎていました。でもバブルが弾け、コンビニエンスストアや量販店が乱立し、急に酒屋は暇になったわけです。いわゆる経営危機ですね。

実は、10代の学生の頃、アメリカではパワーセンター、いわゆる大手量販店が多くでき一般的な商店が消えていく様を知りました。そしていずれ日本も同じことが起きると危惧していた。だから日本にコンビニエンスストアが出てきた早い段階で、量販店対策を考えたいと酒販組合に訴え続けたけれど、当時は相手にもしてもらえなかったですね。」

アメリカで発祥したコンビニエンスストアが日本に誕生したのは1960年代。ファミリーマートやセブンイレブン、ローソンの1号店がオープンしたのは1970年代である。売っている商品は食品や生活用品を中心に多目的に揃い、どれもリーズナブルでそこそこ美味しい。しかも24時間いつでも利用できるという特徴は、気づけば商店街や個人店舗を凌駕してしまう存在となった。

四代目「いつでも必要なものがすぐに手に入る手軽さ。そんな店が日本各地にあちこちできていった。人は新しいものや便利なことが好きですし、いつの間にか当店の注文も少なくなっていきました。きっと周りもそうなってこのままではマズいと思ったのでしょう。組合に私の意見に賛同する人々が集まり、大手のビールメーカーに公開質問を提出したり、取り扱いのボイコット運動を起こしたりなど過激なこともしましたね。」

個人的に公正取引法についても訴訟を申し入れたこともある四代目。しかしそういう行動を起こしても、個人商店の経営努力や大量注文では決して量販店やコンビニエンスストアと渡り合う事はできない差が生まれ、北嶋屋が属する蒲田酒販組合も180店舗から40店舗に減った。

四代目「昔、40年前ですが生ビールは木樽に入っていました。旨みや香りなど抜群でしたが、木樽の生ビールは一般に販売されず、一部の飲食店等のみで扱っていました。これをどうにか量り売りで販売できないかと考えたのですが、3、4日しかない賞味期限や、品質管理の問題があり、さらにフィルター技術が優れたステンレス製の樽が普及していくことで、木樽の生ビールは衰退していくんですよね。それであれば現在、最も美味しいステンレス製の樽に入った生ビールをお客様のご家庭で飲んで頂けるようにしたい。そう思い、今の生ビール量り売りを始めました。飲食店と違いジョッキではなく瓶に詰めるもので非常に苦労しましたが、試行錯誤を重ね、今の形になりました。ちょうど時間もたっぷりありましたし。」

今、量り売りしている酒類は日本酒、焼酎、泡盛も紹興酒、果実酒、古酒と幅広い。そこには四代目の酒屋としての専門店になりたいというポリシーがあったからである。

四代目「量り売りする商品は必ず試飲を行います。私たちが商品をいいものかどうなのか、それもわからないまま売るのでは、お客さまが納得していただくことができません。」

本当にいいお酒を リーズナブルで販売

4代目は品質管理をきっちりするための考えに抜かりはない。日本酒の量り売りを可能にするために特大サーマルタンクを2本、数百万という負債を抱えながらも購入した。

四代目「当時、日本にはいいお酒を造っている蔵が多いのになかなか知られていなかった。応援したいという気持ちもあり、組合に、いいお酒を造る小さな酒蔵のお酒を蒲田圏内の酒屋で売るのはどうかと提案したけれど、賛同を得られず。ならば、もう自分でやってしまおうと思った時、個人店でもサーマルタンクが持てるという話を耳にしたのです。」

店内にある2本のサーマルタンク。中に入っている日本酒は長野県の酒蔵、信州銘醸の純米吟醸と特別大吟醸である。4代目が日本各地の酒蔵を訪ね歩き、厳選し、こだわった生酒であり、「大田のお土産100選」にも選ばれた逸品である。

四代目「日本酒を扱うなら生原酒がいいと考えていました。そのため各地の日本酒蔵に通った。生原酒を試飲し、味を確かめ、これは!という銘柄は必ず瓶に詰めて東京に持ち帰りました。でも自宅で再度試飲をした時、蔵で味わった感動が消え、味わいも余韻も変わっていた。

当たり前ですよね。移動中に劣化してしまった。せっかく美味しいのに惜しい。なんとか蔵で体験したあの味を東京で飲みたい。朝一で絞った酒をクール便で送ったりしましたが、それでも自分が考えていた味とは違った。

こうなったら蔵で造った生原酒をタンクで仕入れ、気温湿度など品質劣化しないように完璧に管理した状態で、直接蔵から店に運ベばいいのではないかと。そんな考えを思った時、サーマルタンクの話が舞い込んできたのです。まるで酒の神様からのプレゼントのようでしたよ。周囲や家族からは白い目で見られていたかもしれませんけどね。(笑)」

量販店に対抗するため、一度に品質の良い酒をしっかりと品質管理した状態で仕入れる。通常、他店では市販されていない生の原酒や流通されない蔵元秘蔵の酒など、本来は手に入れることが難しい厳選した酒類を量り売りの商品として低価格で販売。量り売りに使う瓶は20酒類以上あり、定番のものから変わった形のものもある。

欲しい量だけ購入でき、ラベルは無料でオリジナルのものが作れる量り売り。それは瞬く間に噂で広がり、わざわざ遠方より買いに来る人も多く、しっかりと利益を得る手段の1つとなった。

そんな4代目の背中を見て育った5代目。物心ついた時から将来、酒屋は自分が継ぐという気持ちがあったそうだ。

五代目「本当に幼い頃、父は配達業が忙しくてほとんどお店にいませんでした。配達先についていき、キャリーを押してビールを運んだりしていると『お手伝いしてエライね』とお客さまのおばちゃんやおじさんからお駄賃としてアイスやお菓子をもらっていました。それが嬉しくて、それから暇さえあれば父の後をよく追いかけました。

すると、無意識のうちに酒屋とはこういう仕事なのだということが理解できた。家業を継ぐということには全く抵抗はありませんでしたよ。そう思っていたけれど、中学生の頃、突然父から『酒屋は継がない方がいい』と言われたことがありましたね。その当時は酒屋にお酒を買いに来る人は少なく、売り上げは良くなかったらしいですから、私に苦労させたくなかったのでしょうね。」

四代目「苦労させたくないというよりは、もう酒屋だけで食べて生活するというのがますます厳しくなると思ったからだよ。あ、でも本音は家業を継いでくれ!だったな。」

五代目「あはははは(笑)僕を試していたの?」

四代目「そうそう(笑)酒屋をやるのは大変だぞということを教えておかないとね。それでもやるのか?という親心だよ。」

─ 今は親子でお店に立たれていますが、酒屋にとって必要なことを父から子へと教えられているのですか?

四代目「息子には小さいころから酒屋の仕事はこういうものだと言っていましたから、今は何も言うことはありません。人って自分なりの生き方しかできないものですよ。たとえ家族であっても。いくらこうしろと言っても、自分のやり方だったらできるけど、他人からの指示ではきちんとできない。基本、何を言っても無理だと思っています。老いては子に従えと昔からいいますし。経営方針に納得がいかないことがあっても、口をだすつもりはありません。」

五代目「父とは毎日顔を合わしていますし、外出する時も一緒が多いので、そういう時、他業種のお店を見ながら、ここの経営方針はどうだ、こうだという話を父と話をしているのです。私にとってそれも商売の勉強になっています。」

五代目を襲名して 知った現実

─ お店を継がれて 驚いたことはありますか?

五代目「粗利の低さです。粗利とは製品の販売額から直接の仕入額を引いたものです。元々、酒類業界はどんなお酒でも粗利は2割。しかも今の時代は、量販店が有利なように個人商店がどんなに大量注文をしても付けることができないような低価格でお酒が売買されており(一部、今年、改正されました)、一般のお客さまも、ネットで価格比較ができますから、一番安いお店を見つけることができます。父が量り売りを始め、他とは違った販売形式をとったことは北嶋屋にとって大きな前進でしたが、まだ値段を自分達で決めることができなかったので、粗利が極端に低いものや儲けが全くない商品もありましたね。」

四代目「そこが酒屋にとって一番ネックな部分。せっかく量り売りをしても、他店と同価格だと試飲、瓶詰め、さらには量り売り瓶の洗浄やオリジナルラベルなどのサービスなどで採算が取れません。そこをどうすべきかと私も考えましたが、息子が1歩2歩、北嶋屋の未来をビジョン化していましたね。」

五代目「父親のやり方を見てきたからでしょう。他店と同じことをしていては何も変わらないと思いました。だから僕が最初に取り掛かったのは、店のブランドショップ化です。〝本物のお酒を安く提供する〟という父親のモットーは変えず、オリジナルラベルをはじめとするギフト商品化に特化した店にすることでした。〝世界で一つのプレゼント〟というコンセプトのもと、既成商品を求めて量販店に行くお客さまを当店に振り向かせるためにも、メディアなどにも多く取り上げてもらい、地元だけでなく遠方のお客さまもターゲットと考えています。」

店はワクワク ドキドキが詰まったエンターテイメントの舞台

左奥には焼酎や焼酎の量り売りコーナー

─ 北嶋屋さんの店内はTHE酒屋というより、どこかギャラリーかブランドショップのようなラグジュアリーな雰囲気がありますね。

五代目「ギフトショップにしようと決めた時から、服装も前掛けをつけた酒屋スタイルではなく、スーツで立ちます。ギフトショップとして目指すところは、世界が認めるハイブランドショップみたいな接客やサービス。まだまだ完成ではなく、徐々にブラッシュアップしているところです。」

四代目「息子が店内改装をするといったとき、店はエンターテイメントだといったのですよ。競合相手はあのディズニーランドだと。初めは何をいっているのだ?と思いました。でも当店に来られたお客さまが『楽しい』と喜んでくださる様子を見て、ようやく息子の意図することが理解できました。」

五代目「どんな仕事でも第一印象は大事です。店は外観、内観含め、気持ちが高揚する非日常空間でないとお客さまは入店してくださらない。仕立てたスーツをきちんと着る。これは死んだ祖母が常に身だしなみをきちんとしていたのを見ていて、ご近所からも評判が良かった。評判がいいことは取り入れない手はありません。

そして店が扱う商品についてきちんとお客さまに話ができなくては。一流ブランドショップの直営店の一流サービスは国籍問わず、誰もが受けたいと思いますよね。あの感覚です。その感覚をお客さまに感じていただき、安心、信用、そして信頼を当店に持っていただけるようにならなければ。ここ何年かで、そういう意味での信用度は少しずつついてきたかなと思います。」

四代目「この前来られたお客さんが『ここディズニーランドみたいで楽しい』と言ってくださったよね。」

五代目「はい。あの時は嬉しかったですね。ワイン以外ですがほぼ試飲できることや量り売りができる手法が楽しかったようですね。『絶対また来ます』と言われた時は思わずガッツポーズをとりそうでした。当店のお客さまは、ご来店いただいたお客さまが気に入っていただき、ご友人など別の方を連れてきてくださることが多いですね。なかにはこちらがお話する前に、その方に当店のことや商品を説明してくださることもあります。」

─ まさに北嶋屋さんのコアなキャストですね。

四代目「やはりお客さまの口コミが一番、集客率が高いですね。プレゼントされた方などが当店のチラシを見て興味を持ってくださる。そういう方々が一人、また一人と増えている。息子が目指していた世界に近づいていると感じます。」

五代目「お客さまに常に興味関心を持っていただくために、私たちは常に精進です。取り扱う商品はとことんこだわりたい。今はまだ量り売りオンリー酒屋ではありませんが、ワインも含め、いつか全て量り売りにするのが次の目標です。」

酒屋は最前線という気持ちを持っておくべし

左の赤いタンクが生原酒「五代目」 右のタンクが純米吟醸生原酒「新田浪漫」

─ 北嶋屋さんのお酒は他の酒屋さんで見るようなものではなく、個性が強いものが目立ちますよね。

五代目「市場リサーチして、人気のある流行りのものを揃える。これも一つの売り方だと思いますし、利益もその瞬間は上がるでしょう。でもそれだと他店と当店の違いがわかりにくい。量り売りって手間暇かかるのでコストも時間もかかります。商品を仕入れてそれを売るだけなら、アルバイトだけでもバーコード認識するレジ機械だけでもいいわけです。ただ、それだと商品に対する気持ちというか、想いを感じることができない。大手量販店やコンビニエンスストアのスタッフが商品を一個一個全て把握しているとは到底思えない。それはお店のプロとはいえませんよね。私たちも把握できていない商品もまだありますが、量り売りにすることで、その商品がどういうものか、どういう人が造っているのか。その酒にはどんな想いが込められているのかを、きちんと理解しなければ自信を持って量り売りの酒をオススメできません。」

四代目「店に並ぶ商品は珍しいタイプも豊富なので、ただ商品説明をするだけではダメ。造られた蔵のストーリーやどういうシーンで飲むと面白いとかアフターケアなどの助言をすることで、お客さまがその酒に関心を持ってもらえるのです。取り扱う商品は私たちが納得したものでなければならなく、つい個性のあるものが多くなるのも仕方ありませんね。」

五代目「僕たち酒屋は造り手でもなく、問屋でもない。飲食店でもメディアでもない。でもお酒をお客様に紹介する最前線なのだと意識するように心がけています。そういう想いでいることで、可能な限りのサービスでそのお酒の魅力を余すところなく伝える努力ができる。この努力を少しでも手を抜いたり、失敗したら、お客さまがそのお酒に対するイメージは悪くなる。その場でまずいと思われたら、多分8割の方が二度と飲んでくださらない。だからこそ最前線という気持ちを常に持ち、しっかりとそのお酒の素晴らしさを伝えられるように日々勉強です。」

個性を大事にした個人商店が団結することで地域活性化は成功する

オリジナルの手書きラベルを作ることができる。オリジナルラベルは書いていただくことも可能。

─ 酒屋として地域との関わりはどのようにあるべきかお考えですか?

四代目「酒屋というか、個人商店として思うことは、国を挙げて地域活性化が今叫ばれていますけど、私はお上目線では成功するとは思えない。なぜなら、お上は地域のことを考えて政策や機関を設けているのではなく、自分たちの天下り先を増やしているだけ。どの業界も同じです。

地域は運命共同体です。自分は自分、そう思っている方もいるでしょう。でも個人店だけでは人は集まらないし、生活はできない。店のあるその土地に住みたくなる、遊びに行きたくなるような雰囲気にするのが商店街や町会です。だから個人商店はそれぞれの個性を大事に強化し、そして求人力を持つことが必要です。そしてそれぞれが団結できたとき、地域の活性化が始まると思います。」

取材中にも父の日のプレゼントを買いにくる親子が

五代目「僕は直接地域や商店街の関わりが深くありませんが、地域の催事やセミナーに参加したり、地元の小中学校の職場見学で酒屋とはどういうものかを知ってもらうように紹介したりするくらいです。まだ父のように地域に貢献できていません。この武蔵新田の商店街に北嶋屋ありといわれるようにこれからもどんどん参加し頑張らねば。」

続く、そして 続けるということは、、、

家族3人を中心にお店を切り盛り

─ 100年続いてきた酒屋として、これから100年先に思うことは何でしょうか。

四代目「うーん。わからないなあ。(笑)」

五代目「僕もわからないですね。ただ酒屋だからというより、こういうビジネスがしたいという夢はいくつかあります。もちろんそれは酒に関係あることですが……。100年先に北嶋屋があるのかどうかわかりません。もしかしたら大きな企業になっているかも。」

四代目「私は大きくなるのはちょっと反対かな。今は息子、私、家内、そして学生のアルバイトが2名という個人店規模だから成功しても失敗しても大きな痛手を負うことはないからね。」

五代目「その通りです。月並みなことしか言えないけれど、手にあまる多くを求めすぎない。身丈にあったものが一番。でも挑戦は止めないことかな。」

四代目「当店が100年、続いてこられた理由は、先代たちが常に時代のニーズとお客さまを大事にしていたことと、自分のやりたい、自分に向いている店にしていたからだと思います。私が酒の専門店にしたいと思ったのも、誰も真似ができない店、この店のスタッフはプロだといわれるような仕事がしたかったから。そういう点では少しは先代たちに近づけたのでしょうか。」

五代目「僕はまずお客様にものすごく喜んで帰っていただける場所を確立すること。ご来店いただいたお客さまに『ありがとうございました』と言ってお見送りし、お客様も振り返り『ありがとう、また来ます』と言ってくださる瞬間、酒屋を、北嶋屋をやっていてよかったと思います。そのためにもいい商品を造っている生産者さんをどんどん開拓していかねば。北嶋屋に任せたら、大事に大切にいいお客さんを見つけてくれると蔵元さんたちに思われるように頑張ります。」

四代目「100年後の北嶋屋のためにも、息子よ、任せた!」