「美味し小豆のなせる技」 老舗和菓子店 美豆伎庵金巻屋

日本人に生まれて良かった…。一杯のお茶と和菓子を口にした瞬間にそう思う人は少なくないだろう。「茶菓子」と呼ばれるように、お茶と和菓子がいつも一緒に登場するのは、菓子の甘みと茶の渋みのバランスが絶妙であるがゆえ。茶席では、濃茶には生菓子(餅、羊羹、饅頭、練り切りなど)が、薄茶には干菓子(煎餅、落雁、金平糖など)が振舞われる。

遡ること室町時代、禅宗の寺院、武家階級に広まった茶の湯。千利休によって大成されたと言われているが、その茶会記に客を招く亭主手作りの素朴な菓子が登場している。その後戦乱が止んだ江戸時代に、お茶を楽しむゆとりが増えたことで茶道文化が発展したとともに菓子文化も目覚ましい発展を遂げ、現在の和菓子の形に辿り着いたと言われている。

そして江戸中期以降に、京都や江戸を中心に高価な白砂糖を使った上等な菓子「上生菓子」が登場した。和菓子の中でも最高クラスとされ、お茶席や正式な行事の席では「主菓子」と呼ばれ、最上のおもてなしとして出される伝統と由緒ある菓子である。

上生菓子とは、テーマに基づいてデザインされた芸術性の高い和菓子。四季の移り変わりや古典文学などからテーマが選ばれることも多い。そしてそれらには必ず「菓銘」がある。菓銘はテーマが四季の場合、季語や短歌に因んだものが多く、音の響きからもその佇まいに深みを与える。「色、形、香り、味、銘」の「五感」を大切にした茶道の長い歴史の中で、茶菓子は、季節の移ろいにつれて彩や姿を変える自然が色や形となって織り込まれ、茶席の亭主が趣向を凝らす過程で洗練されてきた。

現在の上生菓子は、伝統的なものだけでなく革新的なデザインや技法を取り入れて進化し続けている。その伝統と革新を融合し、新たな菓子作りに挑戦している和菓子専門店が新潟市にある。1871年(明治4年)創業、美豆伎庵 金巻屋(みずきあん かねまきや)である。

新潟市は、日本一の大河である信濃川が流れ、海に注ぎ出る「水の都」。かつては日本全国を回って積荷を各地で売買する商船「北前船」の最大寄港地であった。新潟港での盛んな交易によって、新潟市はおもてなし文化、外来文化など様々な文化が発展した。

その新潟市最大の繁華街が古町。文明開化が始まった明治初期に、東京や京都で技術を学んだ多くの菓子職人が古町通に店を構え、地主や名家から大量の式菓子の注文を請け負ったとされている。金巻屋も創業時からこの古町通に店を構え、140年以上に亘って古町の歴史を見守り続けている。

人間の土台となる 基礎的なものを 学ぶ場だから潜学せよ

美豆伎庵 金巻屋

「現在では和菓子店ですが、創業時は和菓子、洋菓子の両方を製造販売していました。和菓子専門になったのは私が継いだ時からです。」と語るのは金巻屋3代目の金巻栄作社長。創業当時は珍しかった洋菓子販売だが、だんだんと洋菓子の勢いに和菓子が押され始めたこと、また百貨店など大型店と渡り合っていくためにも金巻社長が継ぐタイミングで生菓子をはじめとする和菓子に特化することが決定した。しかし継ぐという段階で、金巻社長は和菓子の作り方をほとんど知らなかったという。

金巻:「私は店を継ぐ前に、お菓子の1つでも作れるようにと滋賀県の大津にある1958年(昭和33年)創業の和菓子店『叶匠壽庵(かのうしょうじゅあん)』に当初3年の約束で修行に出ました。そこで和の心髄を極めるべく、お茶やお花、日本古来の禅と数寄をも学びました。そして約束の3年が過ぎ、父から戻るようにと言われたのですが…。その時にはお菓子を作る方法を知りませんでした。実は、お菓子の作り方を何1つ教われず、いつまでも掃除しかさせてもらえなかったのです。そこで、修行先の専務(後の2代目社長・芝田清邦氏)に聞いたのです。『私は家に帰っても何もできないのでどうしたらいいのでしょうか?』と。すると『ここは修行の場であって、人間の土台となる基礎的なものを学ぶ場。だから潜学(機が熟して学んだものが溢れ出るまで学びを貯蓄すること)しなさい。』と千利休の詩を書いて渡されました。

『花をのみ 待つらむ人に 山里の 雪間の草の 春をみせばや』

つまり、自分たちはまだ雪間の下で咲く小さな蕾。大きな花が咲いたと結果ばかり追いかける人に雪間の下の春を見せてやりたい。だからこれから一生懸命努力して大輪の花を咲かせられるよう『潜学』しなければならないという意味の詩です。それからもう1年間の修行を願い出て、最後の半年にあんこの炊き方だけを教えてもらって家に戻ってきました。」

こうして厳しい修行を経て家に戻ったのだが、修行はまだ終わらなかった。家では、父からも他の職人さんからも技術を教わることはなく、背中を見て技術を盗み取る日々が続いた。ようやく思い通りのお菓子が作れる頃には10年以上の月日が流れていたという。

金巻:「店が和菓子店に変わったのはいいけれど、私自身の中身がついていかなくて…。老舗と言われる長い歴史のある店のレベルに追いつきたいと、ある意味金巻屋を目標にしてきました。何十年も菓子職人をやってきて、新潟の歴史や文化、食材なども少しずつ分かるようになり、背景を掘り下げてお菓子も作れるようになりました。人間の成長と共に、今は立派な舞台にようやく役者が少しずつ揃ってきた感じです。」

米万代 人気No.1のよもぎ入り饅頭。 ひと口サイズで もっちりの食感が特徴。

新潟港の開港150周年を記念して作った饅頭「舟づと」、日米友好の懸け橋の役割を果たした新潟の日本人形をテーマにしたゼリー「新潟雪子」などは、歴史や文化などの背景を深く追求し、新潟の食材を使った、まさに「新潟らしさ」を発信した作品の1つ。そんな歴史が詰まった一品であるという背景と、それに対する作り手の想いを知ってから実際にいただくと、非常に感慨深く味わいも格別なものになるだろう。

出しゃばらずあんと季節の情景を「包む」ことで想いを伝える

古琴抄 3代目の作品でしっとりした舌ざわりの蒸し菓子。 (左より)栗、桜、小豆

金巻社長は、菓子作りにおいて特に色使いなどデザインにこだわりを持っているそうだ。シンプルな材料でありながらも見た目の印象が肝心。最近は昔より見た目が重視される傾向にあるという。お客様をもてなす茶会の亭主が、わざわざその日のためにテーマに沿った新しい上生菓子を和菓子職人と一緒に考えながら創作することも少なくない。亭主の想いを汲み取り、作り手が色や形に乗せてお客様に伝える。

金巻:「和菓子には表現方法があります。洋菓子が『重ねる』という文化なのに対し、和菓子は『包む』という文化。模様を敢えて包み、切った時の切断面に浮かび上がるように中身を見せたり、グラデーションをつけることで色をぼかしたり。梅のお菓子などは、真ん中に梅を置くのではなくて敢えて中心から外すなどの表現もします。茶席のお菓子は、お客様に黙ってお出しします。するとお客様は見て、手に取って、食べて、そしてお茶を飲み、風雅な趣を感じる。お点前の後に席主が『いかがでしたか?』と尋ね、お菓子の説明をします。お客様が感じたことと作り手の想いが同じだと、想いが届いたということになります。わざと包んだり中心から外したりと、直接的な表現を避けるという意味では連想ゲームの答え合わせみたいなもの。だから、どのように想いを届けようかと作る時も楽しいし、答えが合うと喜びも大きいです。」

季節、テーマに応じて軸や茶器などの道具をその都度選び、菓子を選んでお客様をもてなし、その中で楽しんでもらう。だから同じ菓子でも毎回しつらえが違うため、どれ1つとして重複しないのだという。菓子は、それ1つで雰囲気が和らいだり場が盛り上がったりする。しかしながら決して出しゃばらず「調和」をとる存在。和菓子の「和」は「調和」の「和」。そして日本人特有のきめ細やかな気遣いとお茶の美味しさを引き立てる謙虚さを表しているのだ。 こうして「色、形、香り、味、銘」のバランスをとりながら、テーマに沿って命が吹き込まれる和菓子。質実な美しさと奥ゆかしさをわずか数十グラムに包み込むという作業。それだけに新たな菓子を生み出すのにはとても苦労するという。

金巻:「最近は多品種になってきているので、お客様の楽しみ方も人それぞれあると思います。その分、お客様が飽きっぽくなってきているような気がします。お客様自身のオリジナリティーを出す道具の1つとしてお菓子が求められる場合が多いので、創作力に繋がる引き出しをいっぱい持ってないとついていけません。お茶菓子は、1か月に30種類くらい作るので大変ですが、テーマのことを深く調べたり、お客様と相談して決めたり、とても勉強になります。また、茶事など格式のある席に限らず、カジュアルな席でもテーマごとにオーダーメイドでお作りすることも多いです。大手ができないことをうちがやらないといけませんからね。」

業種の枠を超えたコラボレーションが 勝利を導いた

金巻屋 叶匠寿庵での修行時代 (右)初代 叶庵 社長 芝田清次氏

1924年(大正13年)創業 老舗パン屋「冨士屋」 3代目 渋谷則俊社長

伝統的な和菓子から新しい概念の和菓子の開発まで積極的に行っている金巻屋。その取り組みは菓子業界の枠を飛び越えることになった。同じ古町通に店を構える1924年(大正13年)創業の老舗パン屋「冨士屋」からのコラボレーション依頼だ。

冨士屋は2015年(平成27年)、ドイツのミュンヘンで行われた世界中のパン職人が腕を競う世界大会「iba cup 2015」に参加することになった。制限時間7時間で飾りパンやパーティー用のパンを17種類作らなければならない。冨士屋は色がカラフルになるようにと「サーカス」というテーマで挑んだ。そこで色出しのヒントになるかもしれないと注目したのが、色の表現に長けた金巻屋の和菓子。「色を使った作品を作るには和菓子を習った方がはやいだろう。」と和菓子の技術を金巻社長に仰いだのは、冨士屋の3代目、渋谷則俊社長。

渋谷:「急なのですが、作品で和菓子のテイストを入れたいので教えて欲しいと図々しくお願いしたら、快く引き受けて下さいました。作品の『サーカス』というテーマと、作りたいイメージをお伝えしたら『こういう色も形もできるよ。』と、どんどん色の出し方を教えて下さいました。そして、せっかく金巻屋さんに習ったのだから、あんこの練り切りを是非使いたいと思い、金巻屋さんの生地をドイツに持っていきました。」

金巻:「私はほんの一部だけ貢献した感じです。大会の結果を電話で連絡いただいたのですが、あまり嬉しそうにせず『1番になりました。』とだけ言うんです。それは『世界一』ってことだと思って、ビックリしたことを覚えています。冨士屋さんのバイタリティーは凄いなと思います。」

渋谷:「東京の有名店ではなくて、地方から参加して優勝したということが大事だと思っています。いろんな人の協力があって成し得たことなので。ユニフォームも同級生に作ってもらったり、パンの型も三条燕の方にお願いしたり…。いろんな人を巻き込みましたが、新潟県に貢献できたかなと思います。」

お互いにこだわりを持っているもの同士。尊敬し、刺激し合える仲間として古町通を支えていくことだろう。

「和菓子は我が師」と 確信させてくれた「書」に 書かれた精神とは

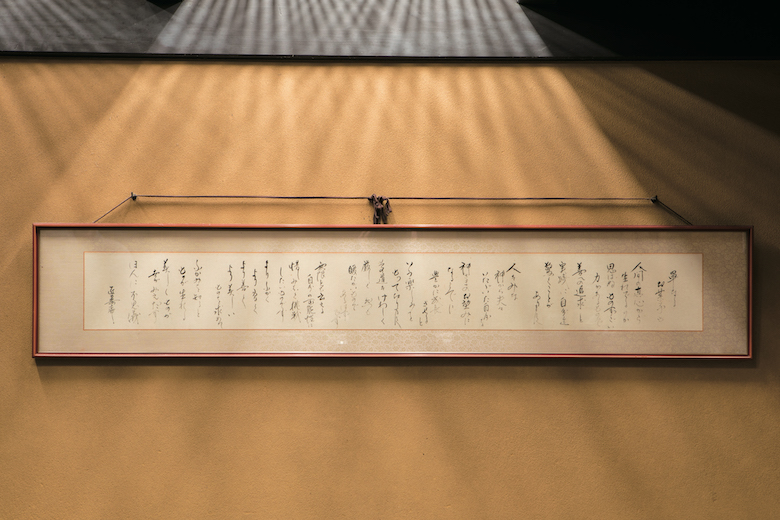

叶匠壽庵 創業者 芝田清次氏が書いた「書」

菓子業界とパン業界という枠を超えて繋がった縁。菓子に対して貪欲に知識や技術を磨きつつも謙虚な金巻社長の人柄に自ずと縁が引き寄せられるのかもしれない。そんな金巻社長の人柄を形成した原点は、大津の叶匠壽庵での修業時代にまで遡る。

金巻:「和菓子の技術は教われず掃除ばかりしていた日々でしたが、もう1つ必ずするように言われたことがあります。それは、お客様を最後まで見送ること。お客様がお帰りになる時のお見送りで、お客様が角を曲がって見えなくなるまで、それがたとえ長い距離でも頭を下げて送るように言われました。これは後から分かったことですが、武道の『余情残心』という精神です。」

お客様との出会いは一期一会。そんなお客様が帰った後、尚も頭を下げて送るひと時は、お客様の満足について考える時間。そしてその瞬間を大切にし、誠意を尽くせたか自らを省みる時間。ひいては常に向上心を持ち、前向きに日々精進する金巻社長の姿勢に繋がっている。菓子職人歴数十年の現在もこの姿勢は変わらない。その持続力の源は、金巻屋のお店の壁に飾られている「書」にあるという。

その書とは、大津での修業時代に叶匠壽庵の創業者、芝田清次氏が書いたもので、ある展覧会で菓子と一緒に飾られていたもの。書かれた文言を見た金巻社長は感銘を受け、後にお願いして貰ったそうだ。

単なるお菓子も 人間の真心から生まれ出るのか 思わぬものすごい力があるものです

善への追求と実践に 自分まで驚くことがあります

人はみな 神から其々いただいた自分を 神さまのお望みになるまでに 豊かに成長させるという楽しみを 持っております

その道はけわしく厳しく然も 暖たかいものであるはずです

無限とも云える自分の可能性に 惜しみなく挑戦したいものです

よりふかく より高く より善く より美しい ものを求めて

ふかみを知ると ものが生まれる 美しいものが 世がみえだす ほんに不思議

匠壽庵

金巻:「私自身の人生観というか、こうでありたいと思わせてくれるものです。最初に読んだ時は、1つのお菓子がそんなに人に影響するとは思っていませんでした。しかし、自分が想いを込めて作ったお菓子が人の手に渡るということは、メッセージがその人に伝わり、何らかの影響を与える可能性があるということ。歳を取るにつれてそれが実感できるようになりました。この書のような考え方を生きがいとして持っていれば、自分の生き方や物を見る価値が違ってくると思うんです。店に飾って毎日見ていますが、昔と今、何年後かに見るのとでは感じ方が違いますよね。 和菓子を作っていると、教えられることが本当にたくさんあります。和菓子は『人と人との間にあるもの』。和菓子を作るために人からアドバイスを貰うという意味で教わることもありますが、和菓子から自分なりに感じて学ぶことがとても多いです。ですから、『和菓子は我が師』ですね。」

「人間の土台となる基礎的なものを学ぶ場」として潜学した日々を忘れることなく、書に記された精神との対峙を怠らない。目標を常に掲げ、自分の人生を前向きに豊かにできないことには、お客様の心を思いやることもできるはずがないということなのだろう。

書の精神と 古き良き古町の歴史を息子の世代に伝えたい

埋み火 12月の和生菓子のひとつ。大晦日に灰をかぶせた炭火を、 翌元旦の朝、消えないうちにとり出し継げるという意味。

今でも修行先の叶匠寿庵に年に2回程のペースで出向いているという金巻社長。作り方や売り方、そして精神面など、何を守り大切にしているのかを確認でき、原点に立ち返れる場所なのだそうだ。「今でもちゃんと繋がっていますよ。」と何やら嬉しそう語るのには理由があった。

金巻:「ちょうど今、息子が修行で叶匠寿庵に行っています。私を見て菓子屋は大変だと思ったのか最初は大学に進学したのですが、3年生の時に『お菓子作りがやりたいから継ぐよ。』と言い出して…。そこで京都菓子専門学校で2年間勉強した後に自分で見つけてきた就職先が叶匠寿庵でした(笑) 正直、息子が継ぐと言ってくれて嬉しかったです。厳しい世界というのも本人は分かっているでしょうが、自分で選んだ道。私自身、父から『継いで欲しい』と言われなかったように、私も『継いで欲しい』とは一言も言っていません。自分で自分の責任を取ってもらうということで…。」

息子を通してさらに深まった金巻屋と叶匠寿庵との縁。まさしく「和菓子は人と人との間にある」ということの証。息子の成長を見守りながら今日もまた店に飾ってある大切な書に目を通し、心に刻み続ける…。原点にリセットすることが、息子が金巻屋に戻ってくるまでの活力となっているのかもしれない。そんな金巻社長は独学という方法で和菓子の技術を身に着けたが、果たして息子には和菓子の作り方を教えるのだろうか?

金巻:「私は教えたほうがいいと思っています。ただ現在の叶匠寿庵は私が修行していた頃より何十倍も規模が大きくなっているので、息子がどのくらい勉強して帰ってくるのか予想がつきません。でも叶匠寿庵はいろいろなことに挑戦する企業なので、帰ってくるのをすごく楽しみにしています。そしてその時は、全てを息子に任せるつもりでいます。帰ってきた勢いを大切にしないと、いろんな邪念が生まれたり、うまく世代交代できなかったりするので…。それまでに、息子が何をやりたいと言っても受け入れるだけの準備をしておかないといけませんが…。私自身も金巻屋に戻った時に、その勢いのまま和菓子一本でと任されましたからね。同じです。

息子へのバトンタッチ、現時点では『わくわく』が6割、『不安』が4割。でもその『不安』は息子への不安ではなくて、今の若い世代のために会社としてどう舵を切っていくかという自分へのものです。」 親から子へと受け継がれる歴史。今までは後世に残すということに関してあまり現実味を帯びていなかったそうだが、世代交代がいよいよ数年後に迫った今、歴史のある古町通に店を構えているものに与えられた使命を考えるようになったという。

金巻:「東京の人口をもしのぐ程に活気にあふれていた良き古町には、その分いくつもの物語があります。中には面白い話もたくさんあります。その話をお菓子という形にして残していきたいです。そうすることで、自分がこの世を去った後も物語が語り継がれていくと思うので。だから私は古町で骨をうずめようかなと思っています。」

人と人を繋ぐ和菓子。色褪せることないストーリーに後世の人々が想いを馳せ、分かち合えるよう繋いでいくことは、これまでの人生で培ってきたことの集大成。さらに、従業員や後継者となる息子に和菓子との向き合い方を道標として示しているのかもしれない。

金巻:「うちの女性職人が、夢に向かって挑戦する新潟の若者を特集した番組『キラリ!新潟夢中人』で取り上げられました。言葉の数は少ないですが、すごくいいものを作るんです。和菓子というのは、自らが学んだ力を活かして丹精込めて作れば、人の心を温かくし、豊かな気持ちにさせる力を持っています。その力を信じて前に進みなさいということを、壁に掛けてある書が教えてくれています。そこは、息子にもきっちり伝えようと思っています。間違っても利益の道に走らないように。」

おもてなしの心を、菓子の意匠のなかに託し表現した奥の深い芸術文化である和菓子。どういうコンセプトで生み出されているのか、いただく前にそこに意識を向けると、小さな菓子が「五感」で感じるアート作品に見えてくる。軸や茶器などの道具と違い、食べてしまえば形が無くなってしまうが、「美しい、美味しい」と人の記憶には後々まで残ってゆく。そんな儚さもまた、和菓子の魅力なのかもしれない。やっぱり日本人に生まれて良かった。