語り継ぐべき日本の逸品「刀剣」

大小 銘 源正行

弘化二年二月日/1845年

この刀は江戸時代後期、新々刀期に活躍した刀工である源清麿(当初の名は「正行」)の作品である。

天才的な刀工であったものの、寡作で知られ、一説には生涯鍛えたのは、わずか130振り前後。

中でも大小揃いの作品は片手で足りる程度の数のみであると言われている。

そのような172年前の貴重な品が、丁寧な保管によって今でも残されている。

日本刀のはじまり

太刀 銘 備前国吉井則細 応永二二年三月日(1397年)

刀剣

この時代ではなかなか身近に感じるものではない世界だ。時代劇のアイテムとか、博物館などが所有しているものというイメージが強いのではないだろうか。でも少し前の日本人は、常に刀が身近にあった。

刀の歴史が始まるのは古墳時代。外国の刀と同じように直刃(すぐは)、両刃(りょうば)の直刀(ちょくとう)で、今日、私たちが日本刀と聞いてイメージする反りのついた太刀の形に成ったのは平安時代である。

その頃、大陸から鍛錬技術が伝播し、鉄に対する新技法が活発化。すると貴族や公家に仕えていた武家が力を持ちはじめ、平安後期になると平氏や源氏のように世の中に台頭するようになった。

このことにより、より太刀が発達し、今日ではこれ以降のものを日本刀と決められた。日本刀という呼称は幕末以降、海外との交易が再開されたことにより広まり、それまでは「打刀(うちがたな)」とか「太刀」と小分類で呼んでいた。

日本刀の姿は、平安後期から鎌倉、南北朝、室町、安土桃山、そして江戸初期、中期、幕末へと時代が移るに連れて大きく変化している。

かつて主流だった直刀は斬ることよりも突くことにその用法の特色があり、反りのある太刀は斬ることを主目的とした使い方の違いがはっきりある。これは各時代の戦い方の変遷にあり、反りのある太刀は馬を使った戦いで使いやすいように改良工夫されたからだ。

よく日本刀で備前(びぜん)とか雲伯(うんぱく)という名称は、良質な砂鉄がとれる雲伯国境(さかい)地域や備前国と、そして当時、政治文化の中心である山城国(やましろのくに)や大和国(やまとのくに)に優れた刀工が集まり、各流派が生まれたから、そこ出身の名刀が多いという証。

名工は大和・備前・山城・相模(さがみ)・美濃(みのう)の五ヶ国を中心に集まり明治以降、これらの地域のものを「五ヶ伝」と呼ぶようになった。

古くから多くの刀剣が作られ、名物(めいぶつ)と呼ばれ珍重される宝刀の数々も生まれてきた。名刀を見極めることは今も昔も変わらない。

時代劇のイメージはフィクション 日本刀の役目は象徴するもの

「刀の見極めは室町時代から確立されていたのです」というのは飯田高遠堂、5代目当主、飯田慶雄(いいだよしお)氏である。飯田高遠堂は現存する日本最古の刀剣古美術専門店として刀剣界で誰もがその実力を認める刀剣商である。

「皆様が刀というと時代劇のイメージが強いのか、名刀はよく切れる。その刀で何人切れるとか、何人切ったら脂で切れなくなるなどの切れ味の話を聞かされている方もいると思いますが、実は本来の日本刀はそういうものではありません。

日本刀とは神話の時代、三種の神器に数えられる天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)にはじまり、そして御神体として奉られるなど(神仏の仏像の中には首が抜けるように作ってあるなど、その中に剣などを収納したものが残されており、その真剣自体が御神体)、聖なる道具でありました。

また、皆さんが学生時代などに学んだ歴史の中で征夷大将軍という名称を覚えたと思いますが、あれは天皇陛下から節刀という儀式があり、そこで征夷大将軍を任命するというもので、その時、天皇陛下が家臣に太刀を下賜されるのです。

その刀を受け取ったものは征夷大将軍という位がいただけ、兵士全軍を指揮する権限を天皇から委譲され、朝廷の敵を討伐するというのが仕事でした。そして無事征伐を終え、帰還するとその刀を天皇にお返しする。すると権限はもとより全て天皇陛下に戻るというもので、その時の刀はいわゆる権威の象徴でした。

戦国時代になると、戦の褒賞として、また将軍家の後継者誕生などの慶事に素晴らしい日本刀が贈られることが決められていました。だから皆さんの頭にあるチャンバラ劇は実は嘘。だって30、40人いる屋敷に一人で飛び込んで全員斬倒すなんて、絶対ありえませんから。某有名な映画などの100人斬りなんて絶対にありえないと思います。まあ、あり得ないことだからフィクションになるんですけどね」と笑う飯田氏。

勇猛果敢なヒーローは実は幻だったというオチに少しがっかり。とはいえ、フィクション話がいくつも作られた日本刀はそれだけ魅力あるものだったという証拠ともいえる。

飯田氏にとって日本刀とはどのようなものかとお聞きすると、美術工芸品として非常に優れた武器、刀剣である事は間違いないとのこと。世界で一番強靭な刀剣というのは日本刀だというのが定説だという。実際に海外の刀剣コレクターが、もっとも優れた刀剣はなんだろうと調べた時行き着いたのが日本刀だったという話もあるそうだ。

「日本刀はもともと神代の時代における神器であり、天皇家、公家、将軍家などの権威の象徴となり、江戸時代には将軍家に跡取りが生まれた生後7日後(生後7日間は神様の子とされる。生まれてすぐになくなる子供も多かった時代のため)のお七夜の儀で、全国の大名から家禄に応じた位の献上刀を贈らなければならない決まりなどもあったほどで、このような慶事に贈る品としてなくてはならないものでした。身近な例としては近代でも「嫁入り刀」など大事な方への贈答用としてもよく使われてきましたね。

ほんの数十年前までは日本人のアイデンティティとして本当に大事にされてきたもので、敗戦後の武装解除に伴い、米兵に素晴らしい日本刀を国外に持ち出されるくらいならと、国宝指定の名刀までも叩き割るという事件まであったように、日本人の魂に根付いたものだったのです。」

敗戦時に武装解除で召し上げられた日本刀が外国に渡ったというのは有名な話だ。

国を超えて魅了し続ける日本刀の世界

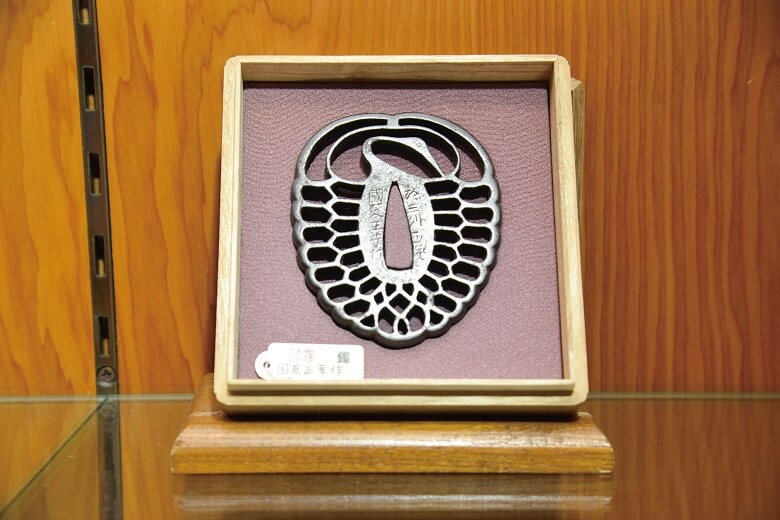

鶴透鐸 銘 国友正行作 於三州西尾

「神的なものと美術工芸品であると権威の象徴。単なる美術品ではないのです。だから国を超えて日本刀に関心を持つ人が増えているんじゃないでしょうか。」

事実、日本刀の人気は世界でもかなり高い。飯田高遠堂にも海外から足を運ぶ顧客も多く、かつてはアメリカやヨーロッパがほとんどだったが、最近はメキシコ、シンガポール、ニュージランド、オーストラリア、ロシア、キューバ、そして中東、モルディブ、カタールなど、世界中に愛好者がいるそうだ。

「刀は日本の誇る美術工芸品として。名刀はお値段も張る物ですから、会社の経営者、医者、弁護士などそれなりの地位にいらっしゃる方々が秘蔵されています。彼らを引きつけるそこには日本刀が持つ長い歴史と多岐にわたる魅力が関係しているのだと私は思います。

平安時代から今日まで、基本的には同じ形状、同じ製法のものが使われているというのは非常に珍しい。実用の美であれば、茶道具とか、他の民芸でそういったものはありますが、実用品であり、贈答品であり、権威の象徴であり、神仏の御神体そのものであり、かつ美しい、このような美術品はこの世の中でも実際は少ないはず。

例えでいえば、戦国時代の風雲児、織田信長が腰に差していた刀は『燭台切光忠(しょくだいきりみつただ)』であるのは有名なお話ですが、実際、彼はそれを実用と考えていなかったと思います。なぜなら彼は織田軍を率いる指揮官。彼のところまで敵兵がくるようでは、その戦はもう負けている。敵は絶対に来ない場所で大将が腰に差している名刀。そこには彼らの軍のシンボルという意味があるわけです。牽引者のシンボルであり、その立場を肯定するために持つというところが大事なわけです。」

有名な歴史人物が持つ刀に名刀が多いのはそういうことなのか。逆をいえば、それだけの立場があるなら、それにふさわしいものを腰に差しておかねばいけないというのが常識だったということだ。足軽を始め、多くの家臣が主君の持つ名刀を見て、自分が持てないような素晴らしい名刀を持つ主は天下にふさわしい武将なのだと崇拝し、一丸となって戦い抜いたというのは理解できる。

「信長を始め、有名武将たちの権威を象徴する道具。今の言葉で言うとハクがつくようなもの。実力ある武将なのに、腰に粗悪な刀を差しているようでは、昔は人格者としては重用されなかったと思うのです。そういった側面も日本刀にはあると知ってから見ると、より面白くなると思うのです。」

刀は身分証明書 武士も町人も誰彼持てた存在だった

宝船図金無垢目貫

日本刀は権威の象徴。それは江戸時代に入るとより盛んになったそうだ。

「戦国時代が終わり、徳川家康が天下統一し日本が平穏になった江戸時代が一番、日本刀の収集に全国の大名が力を入れていたのです。それは将軍家に献上する機会が度々訪れたわけですから。

例えば将軍が日光東照宮にいくときに大名の屋敷に立ち寄ることがありました。その時、大名は将軍様に「お寄りいただいてありがとうございます」と献上するものが必要だった。

主に日本刀でしたが、それが駄刀だと大変。この程度の刀しか持てない家柄なのかと評され、次の代交代は認めないということになったかもしれないのです。これは大事件です。彼らにとって一番大事なのは、次世代に代を継ぐ、名籍を継ぐということなのですから。土地と名前を未来に繋げるのが一番の命題なのです。

当主交代を認められず、お家取り潰しといわれたら、家が絶える。そうならないためにも、名刀を常に準備し、備えておくという考え方があったわけです。まさに常に気遣いの世界。日本らしいというか、昔は当たり前のようにありましたよね。」

刀は武士のものと思われがちだが、実はそうではないそうだ。日本刀は自分の身分を表す身分証明書でもあり、将軍から下級武士まで共通のものだった。さらにいえば、町人も実は刀を持つことが許されていた。

江戸時代は今のように優秀な警察がいたわけでもない。ちょっと遠出して湯治に行こうとした時など、道中、山賊が出るかもしれない。すると身を守るものが必要だったわけです。町人だって腰のものを指していたのですよ。でも短い刀です。二尺以下のものは町人も指していいとお上が認めていた。

刀は侍が腰に差すものと思っていますが、日本では誰もが腰から刀を下げることができたわけです。ただし侍だけは二寸以上、長いものと短いものを2本まとめて差していいという二本差し。だから時代劇で二本差しという会話がでてくるのはそれです。」

だから明治以降も日本刀は各家にあったものだった。戦争に行く時は軍刀が必要なものだったが、士官学校で上位成績を取り卒業した者には政府から下賜されたが、そのほかは自分で用意しなくてはいけなかったそうだ。すると皆、自分の家にある刀を軍刀に加工して持っていたらしい。

江戸時代と違い、洋式軍装は、ベルトに吊るす。着物で斜めに指していた時代よりも短くしないと歩きにくい。日本刀を軍刀に変える場合は短くしなくてはいけなかった。飯田高遠堂にも自宅の刀を持って軍刀拵をつけて欲しいという依頼が多かったそうだ。

「当時、うちは軍刀工場も所有していました。政府からの依頼で満州に軍刀修理団というのを結成し、軍刀をケアするために私の曽祖父は満州国に行っていました。」

士農工商の身分がなくなったことが飯田高遠堂の誕生となる

店内のギャラリーの様子

どんな時代でも日本人の傍にあった日本刀。

江戸時代、お城に入る表門は出仕する侍だけが通れるだけの通路で、出入り商人はどんなに豪商でも裏門や勝手口に回されていた。しかし、刀を扱う、刀剣商だけは、表門を通って良かったそうだ。

そこには刀剣商は侍の命である大事な日本刀を扱う人間だったからとされる。士農工商の一番下の商人だけれど、表門を通ることを唯一許されていた刀剣商。そんな飯田高遠堂が刀剣商になったのが明治13年。その前は信州高遠藩の内藤家に仕える武士だったそうだ。

「武士だった当時から日本刀の手入れをする役目であったようです。刀の目利きはある程度できたようですね。ですから、侍を廃業の折に、日本刀を扱う刀剣商として、東京に出てきたわけです。

明治時代、元は武士であった飯田久成が刀剣商を開いたようですが、武士の誇りか彼の墓には武士として死んだと記されています。飯田高遠堂、初代店主はその息子の飯田亘とされています。それが私の4代前になります。つまり我が家は江戸時代から代々、刀の目利きでいた家系でした。そういう職にいたからこそ、刀屋、刀剣商になれたわけです。」

飯田氏が刀剣商になろうと、店を継ごうと思ったのは18歳の時。でも生まれた時から刀に囲まれて育ったせいか、刀に関する特殊な世界も当たり前のように感じていたという。

「生まれた時から常に刀が、身近なところにあるという形でしたので、知り合いも、当職の方々、刀鍛治、研ぎ師といった方が多いですし、美術館や博物館の先生方もうちに遊びに来ていました。

そういう方々からの影響は大きいと思いますね。刀鍛冶の工房にも遊びに行き子供の時から見せていただいたり、一緒に旅行に行ったりとか、お付き合いが非常に近かった。実際、私は小学生の頃から父に刀について仕込まれていましたね。刀が傍にあるだけじゃなく、勉強もさせられていた。一流の日本刀、美術品として完成度の高いものばかりを見せられていたおかげで自然と日本刀を好きになっていました。」

先代による飯田氏の英才教育はすごかった。毎朝、小学校に行く前に日本刀の教科書を一緒に読むところから始まる。各時代の作家の名前を全て覚え、その特徴も全て暗記。

「毎回、実物を見ながらということはなかったですね。さすがに危ないですからね。でも刀剣の世界には室町時代から積み上げられた鑑定法があるのです。刀剣商は室町時代からいましたからね。当時から刀の研究はされており、その基本資料が残っているのです。それが本阿弥流という王道の教わりかた。それを父に仕込まれてきました。」

世の中に流布する「名刀とは」というウンチクはほとんど嘘!?

楓樹兎図小柄 銘 乙柳軒兼隨

飯田氏にいい刀の見極めかたを尋ねる。するとやはり私達が聞いているような名刀話は嘘くさいものだということが判明。

「名刀はよく切れる刀といわれますが、私は全く該当しないと思う。名刀とは美術品として美しい刀、よくできている刀なのです。しかも日本刀は平安時代からあるものなので、現存の保存状態がものによって全然違うのですよ。

私は国の買取評価委員(国が国宝や重要文化財を買い取りの時に評価する委員)に入っていますので、なぜこれが国宝なのだろうかとか、これに適切な金額というのはいくらだろうかなどを考えるのです。

今、私が思う名刀とは、大事に伝えられてきた刀です。苦難を乗り越えてきた刀だと思うのです。平安時代に作られた刀でも、研ぎ減って、焼刃もない。焼刃もなく用をなさない刀は名刀とはいえません。単純に古ければいいというものではないのです。

反対に鎌倉時代に作られた日本刀なのに、まるで今作られた作のように状態良く残された作品もあり、それは大事に大事に何十代の方々が手入れを欠かさず、今にバトンを伝えてくれたおかげなのです。そしてそのような作品はみなとても美しいのです。

国宝といわれる国の宝という刀に共通するところは、700、800年前の刀なのに、まるで今完成したかのように健全なのです。これは素晴らしい奇跡だと思うのです。

そもそも日本は地震や火事が多く、しかも敗戦まで経験している国です。根こそぎ文化が破壊されても仕方ない状況だった。しかも日本刀という錆びやすく朽ちやすいものが今に残っているということは、それだけ私たちの先祖が大事に、大事に大事にしてきたからこそ。奇跡的な存在なのです。だから刀の名品を語るときに欠かせないのは、どれだけ健全に残っているか。大事に守られてきたものなのかということが私の基準です。」

刀剣商は常に戦いのなかに暖簾の信用のために信義を尽くす

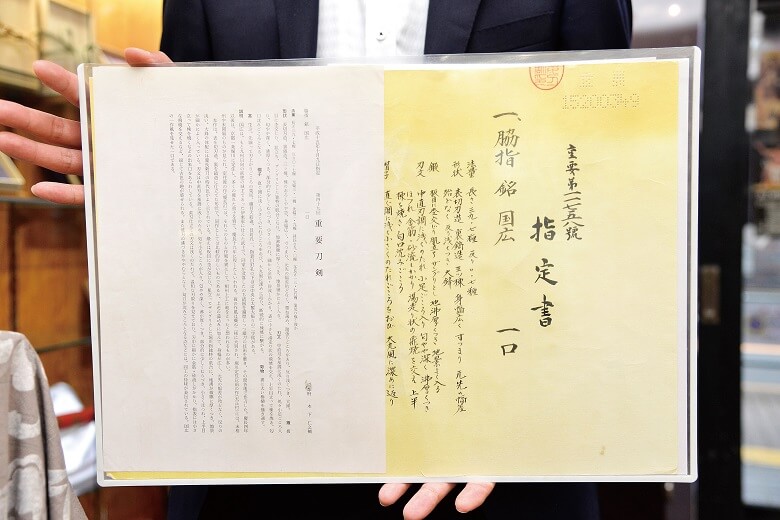

脇差 銘 国広 の重要刀剣指定書と解説

刀剣を見極めることに揺るがない自信を持つという飯田氏。そんな飯田氏もデビューし始めた頃、偽物をつかまされたこともあったそうだ。

「日本刀は高価な品。だからこそまがいものも多いのが事実です。実は私、刀剣商と働き出した一番初めの頃、偽物をつかまされたことがありました。

それは同業者のオークションでしたけど、業界の大大先輩に呼ばれ、そこでいろんな刀の説明を受けたわけです。そしてこれは名品だから買っときなさい、おたくのような店が買うものだと薦められて買ったわけですよ。

そんなにいい作品を手に入れたと意気揚々と店に持って帰り、父に見せたら開口一番、「なんだこれは!聞いたこともない」と放りだされた。それでもそんなはずはないと鑑定の審査に出したら、見事に偽物だと判明。いわゆる二番手だったのです。

まあ、初日からスパッと足払いをかけられましたね(苦笑)。自分のやろうとしている世界はこういう世界なのだというのがよくわかった。自分に知識や経験がないと、いいように食い荒らされちゃう業界だなと。悔しい思いもありましたが、それ以上に非常にいい勉強になりました。

その作品は手放さずに3年間、自分の机上に戒めとして飾っておきましたよ。それを見るたびにお前は本当に緩くて甘い、未熟者なんだと心に刻むように。

この世界は偽物との戦いです。単に偽物を買ってしまうというよりは、こちらを騙してくる輩が多いです。詐欺師は新しい手法を常に考えているわけですからね。そこの戦いです。

また、そんな偽物からお客様を守るのも、私たち刀剣商の役目ですから。詐欺の手法は常に更新されるから、常に勉強。刀の目利きも終わりのない一生の勉強。二番手(偽物)を避けるための勉強は必要不可欠なものです。」

偽物の見極め方はどこにあるのだろうか。常に良いものを見て、何が違うのか、粗悪な部分とかを見極めるということはもちろん、詐欺師は人の盲点を突いてくるらしい。最近では鑑定書の偽物をつけて送ってくるなど凝っている。

「偽物を単純に持ってきてもこちらは騙されないので、本物の鑑定書を少し改変し、そこに違うものをはめ込んで持ってきたこともあります。実は人間の盲点で、何もないと偽物と、すぐに見抜けるのに、鑑定書がついてるともう大丈夫と目が緩くなる。これは経験がないと見抜けないと思います。そして万が一、誤ってお客様に売却してしまった際には、すぐにそれを謝りに向かい、その二番手(偽物)を引きとるという対応をしなくてはいけない。信用の積み重ねです。ひっかかってしまったものは必要経費として払うしかない。」

大事な顧客を守るためにも普段から研鑽を積むのが仕事だという飯田さん。その方法は商売も接客も先代からきちんと教えてもらった。

「うちは代々こうしているとか、ひい祖父はこういったとか口伝が残っています。こういうことはしちゃいけないとか、こうすべきなんだとか。こうすればうまくいくとか。それは小さい時から自然と刷り込まれていました。

なかでも一番大事にすべきだといわれたのが暖簾の重さです。飯田高遠堂の暖簾を掲げている以上、恥ずかしいことはしてはいけないということは口酸っぱく言われました。自然と背筋が伸び、お天道様やご先祖さまに顔向けできないというのは絶対ダメ。

二番手(偽物)のような変な物を扱うとことは、ご先祖さまも見ていて、怒られると思うと身震いします(笑)。そういった感覚がお客様におかしなものはオススメしないというブレーキがかかるのでしょう。それが暖簾の重さであり、後ろで押してくれているのだろうと。」

先祖から受けた創業137年の刀剣商としてのあり方の訓示は他にもあった。商売は大きくしたら、必ず小さくなるということ。そして専門外のことに手を出してはいけないこと。本筋でないものに手を出すな。そして自分で自分を律するということだった。

脇差 銘 氏宣 黒田家売立目録書斎品

「商売に関しては、どこよりも王道を歩かなくてはいけないんだろうと思っています。王道を歩かない方が楽かもしれませんが、うちが王道を歩かないで、誰が歩けるんだということです。

王道を歩いて、商売が成り立たないのであれば、この業界が終わってしまうだろうという、勝手なプライドも自分で作りました。でもそれが商売にプラスになっています。長年の信用、暖簾、実績が一番大事ですね。日本刀という一般の方にはわからないものを扱うわけですから。やはり積み上げられた信頼がものをいう世界、それが刀剣を扱う仕事であり、誰でもできるものではないと私は思います。」

暖簾の信用。一言でいえる言葉であるが、そこにあるのはズシリとした人と人のつながりであり、歴史の重みである。失敗したからといって、自分も損したからと顧客のケアができないようじゃ、その暖簾は信用をなくす。

ご縁で繋がったからこその関係はお互いの信用をもとに代々、長く付き合える。それが老舗という存在なのだろう。

「うちのお得意様は自分が旅立ったらお持ちの日本刀の処分をお願いするねという方も多いんですよ。ご自分がなくなった後の大事な刀の扱いを心配されている様です。

大体のお客様は私より年上ですしね。もちろん冗談ですよ。でもそんな冗談も出るくらい、この商売は信用されなくてはいけない。信用が一番の財産なのです。そのためにはやらなくてはいけないこと、守らなくてはいけないこと、ぐっと堪えなくてはいけないことが出てきます。これは他商売も同じだと思います。

信義に悖ることはしないこと。お客様を大事に思うこと。つい自分を大事に思ったり、明日のお金が大事だという考えではすぐに信用は崩れます。

高い価格で売れたから儲かった次の日、そのお客様がそれを気に入らなくて返却に来たのに、もうお金を返せませんと言ってしまうという場所もあるそうですよ。

でもそれをやっちゃ、おしまい。そうではないのです。気持ちよく笑顔で、お客様にキャンセルですねと引き受けることによって、この店は安心だという信頼をいただける。明日の1万円よりも10年後の100万円を取る、そういう心がけをするべきです。

日本刀は本当に高いものですからね。資産となるものを売り買いしているのですから。そこの信頼は大事。目先の得に飛び込んでしまわないということが大事です。これは心がけ次第で簡単にできることです。

あとは……儲けてもすぐには使わないことかな。次の日、銀座で豪遊して飲んじゃったでは商売は成り立ちません。」

刀剣商とは、先人達が守り続けた最高の美術工芸品を次世代に伝えること

市松透紋散図象嵌鐸 無銘 応仁

現在、日本刀の国宝の数は124点ある。

評価委員として文化庁の依頼で国宝を見ることが多い飯田氏。大体が国に登録されているので、私たちが目にするのは美術館がほとんどだろう。稀に個人で所有している場合あり、日本刀の手入れの具合を点検することや、国宝や重要文化財でも売買のお手伝いをすることがあるそうだ。

一般の家に国宝が保存されていて、さらにそれが売買されているというから驚きだ。とはいえ、そういう確かなものをきちんと売り買いするために飯田高遠堂が存在するのである。

「売買のご依頼を受けた時、参上して拝見いたします。国宝などを売るときはそれなりの法律への理解やルールの準拠が必要です。

昔は菓子折りを持ってご挨拶に来られましたけど、今はポーンとメールを1本送ってくるだけ。便利な世の中になりました。日本刀でいいものが欲しいと突然来店される方もいらっしゃいます。

でも私は日本刀の知識が乏しい方や手入れをきちんとなされない方にはご依頼の品がたとえあったとしてもお渡しすることはできません。それは最高の美術工芸品を守るためにも必要なのです。先人たちが時代を超えて守り続けてくれた品は未来に残すために私たちもしっかりと守らなくてはいけない。それが刀剣商としての使命であり、日本人としての誇りですね。

日本刀は日本人の誰もが心に持つ大切な象徴であり、それは、時代が変わろうとも普遍的な存在。美術工芸品を超えた何かがあるのです。」

明治開国以降、日本刀は海外でも注目される美術品として世界中の人に知られる存在となった。

その美しさに海外のコレクターはコレクションし、アメリカとヨーロッパには日本刀を飾る美術館がたくさんある。アメリカのメトロポリタン、フランスのルーブル、イギリスのブリティッシュミュージアムと、有名な美術館には必ずと言っていいほど、素晴らしい日本刀が収蔵されている。

日本刀の持つ魅力に悠久の歴史を感じる人もいるだろう。日本刀は武器ではあったが、信仰の対象であり、権威の象徴でもあった。日本の歴史のなかで、日本刀は千年を越えて大切に保存され、それは今、世界中で大事に守られている。

製作当時の姿がそのまま燦然と輝いている日本刀。間違いなく世界でも類を見ない日本の宝。そんな宝をきちんと管理し、正しく導く伝道師、それが刀剣商飯田高遠堂なのだ。