- 2020.09.28

語り継ぐべき日本の逸品 線香花火

線香花火は人生の縮図

純国産復活の狼煙は燈火となり

やがて華ひらく

1.牡丹(幼少期)

チリチリと火玉ができ、細かな火花が出始める

2.松葉(青年期)

最も激しく燃え、穂先の玉から火花が四方八方に飛び出す

3.柳(壮年期)

柳の枝のような下方向への火花が優しく散る

4.散り菊(晩年期)

最後の力を振り絞るように、柔らかく儚い火花を散らす

公園、河原、海岸、夏の風物詩と言われた花火は、親戚や友人が集う機会や夏のお祭り、縁日、先祖を迎えるお盆には無くてはならないものだった。

しかし今、日本のあちこちで、おもちゃ花火が禁止されている。後片付けや騒音など、花火を楽しむ人のマナーの悪さがこの流れを加速させ、おもちゃ花火の市場は減少傾向を辿る。日本煙火協会によると、2014年(平成26年)の花火(打ち上げ花火含む)の国内生産額は62億5300万円。輸入額は17億5400万円※ 、おもちゃ花火の多くが中国からの輸入品だ。

一方で、花火大会の数は増えている。東京隅田川花火大会は日本随一の規模を誇り、その打ち上げ数はおよそ2万発にも及び、私たちの夏を楽しませてくれる。そのほか、観光地での観光客誘致のための花火大会や、大手テーマパークのショーイベントなどの打ち上げ花火は、日本の伝統文化として、海外でも高い評価を受けている。

そんな花火業界の中で、1914年(大正3年)に創業した山縣商店は、おもちゃ花火問屋として、東京蔵前に店を構える。日本煙火協会の理事長も務めた現会長の山縣常浩氏は、純国産線香花火復活におもちゃ花火の人気再燃と日本人が忘れかけていた、伝統美の持つわびさびを後世に残そうと尽力した一人だ。

そんな山縣氏に純国産線香花火復活の道のりを尋ねた。

(※出典:日本煙火協会『平成27年度事業報告』より)

時は江戸時代、

花火に魅せられた庶民たち

花火の歴史は古く、江戸時代に徳川家康が初めて花火を見た(※注) と言い伝えられている。

(※注:諸説あり、伊達政宗が初めて花火を見たという説も残されているが、「駿府政事録」など複数の文書で家康が初めて花火を見物した記述があり、一般的とされている。)

この時は現在ではドラゴンと呼ばれる種類の噴水上に火薬が噴き出す仕掛け花火だったようだ。

それまでの火薬は、武家が扱うもので、主に戦場での火縄銃と火薬がその戦況に大きな影響を与える。しかし、江戸時代に入り、徳川家が天下を平定すると、戦は減り、武家だけが持つ火薬の取り扱いは、花火へと形を変え、商人や町人たちの手によって、扱われるようになる。火薬が娯楽の一つとして花火に形を変えた。

花火の持つ華やかさとはかなさは、新しいもの好きな江戸っ子たちを魅了し、江戸で花火が大流行する。

その人気の高さは、1648年(慶安元年)、1652年(承応元年)、1662年(寛文3年)、1670年(寛文10年)、1718年(享保3年)と、5回にわたって花火の禁止令(それぞれ、製造禁止や売り歩きの禁止令)が出ていることからわかる。

これらの禁止令は、当時の家がすべて木と紙で作られていたからであり、主に防火の理由からである。

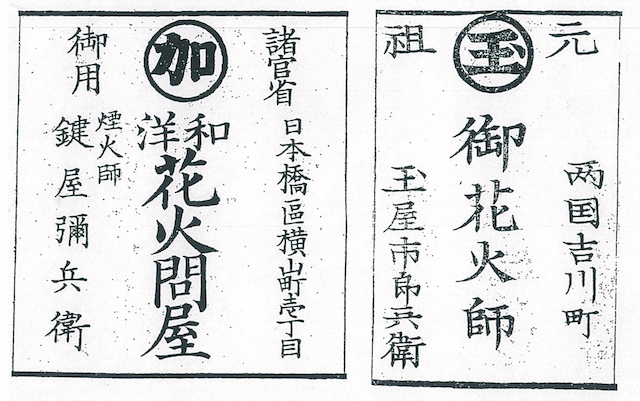

線香花火の誕生はというと、江戸時代初期。「たまやー」「かぎやー」で知られる「鍵屋」が1659年、隅田川のほとりにあった葦の茎の管に火薬を入れた玩具花火が始まりと言われている。

後に「玉屋」も現在の線香花火の歴史に欠かせない役割を果たすと山縣氏は考察するのだが、まずは鍵屋の歴史をひも解いていこう。

鍵屋与兵衛という男

図1: 舟の上の手花火 (元禄4年 ─1691─「月次のあそび」)

『鍵屋口伝書』によると、鍵屋の始祖である鍵屋弥兵衛は、大和国の篠原村(現在の奈良県吉野郡大塔村篠原)の生まれで、幼少期から花火づくりが得意だったと伝えられている。篠原村を出た後、堺、大坂、名古屋などを巡り、火薬を使った手妻(手品や奇術など、現在で言う大道芸)を見せながら江戸へ。

山縣氏の話によると、この弥兵衛の生い立ちには、諸説あり、鉄砲組屋敷で火薬や花火の研究を重ねたという説もあるようだ。

そうして、1659年(万治2年)ごろ、江戸へ出てきた弥兵衛が売り出した玩具花火が大当たりします。

それまでの花火は、手筒か火車(回転するように棒の先端に花火を取り付けたもの)、またはねずみ花火だった。

1691年に書かれた「月次のあそび」には、腰に刀を下げた武士たちが、船の上手持ち花火に興じる様子が収められている。 (図1)

弥兵衛が考案した花火は、既述の葦の管の中に練り込んだ小さな星(火薬)を入れたものだった。これが大流行して、弥兵衛は花火師として脚光を浴び、日本橋横山町に「鍵屋」を構えた、江戸花火界の第一人者となっていく。

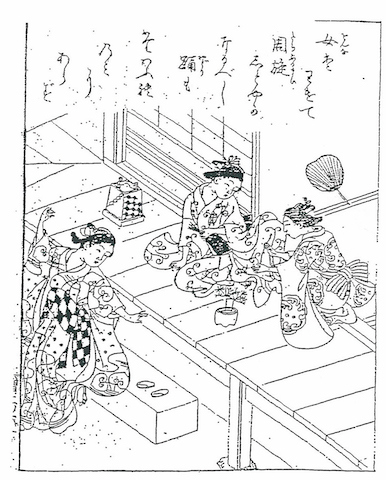

図2: 香炉に立てた線香花火

江戸時代の俳諧選集である『洛陽集』には、葦より少し細い藁の先に火薬を付けた花火を、香炉に立てて女性が遊んでいる様子が詠まれている。(図2)

この、香炉や火鉢に立てた花火の格好が、仏壇に供えた線香に似ていることから、線香花火という名前が付けられたとも言われている。

この線香花火は葦(葦ズボ)に火薬をつけたことから、別名「ズボ手」と呼ばれた。

写真1: 長手(右)とズボ手(左)

もう一つ、線香花火には、「長手」と呼ばれる種類がある。(写真1)

長手は和紙の中に少量の火薬を入れ、縒って作られる。長く手で縒ることから「長手」という名前が付いた。現在のポピュラーな線香花火は、この下に垂らして燃やす「長手」を指す。

「ズボ手」はやがて葦の入手が容易ではなかった江戸では廃れていき、「長手」のほうが人気を集めていく。この「長手」誕生の裏側には、玉屋のアイディアがあったと山縣氏は考える。

「長手」を流行させたのが玉屋?

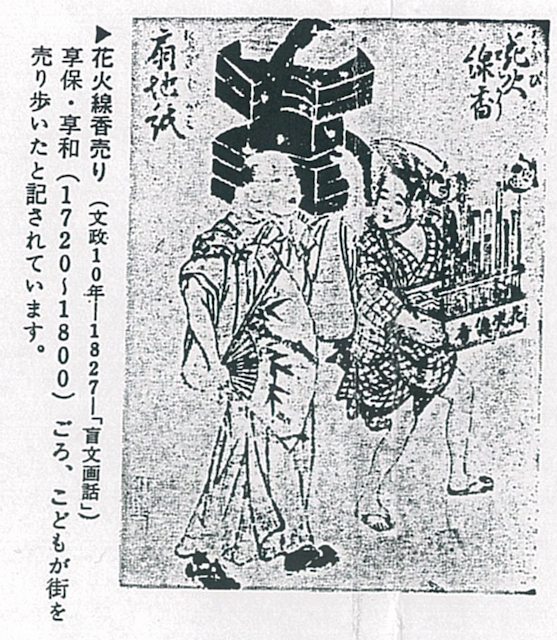

図3: 花火線香売り (文政10年 ─1827─「盲文画話」)

山縣氏の考察では、玉屋には「長手」を生み出すだけのアイディアと力があったという。江戸の花火と切っても切り離せない両国の川開きに話はさかのぼる。

両国の川開きが始まったのは1733年(享保18年)鍵屋6代目の頃には線香花火の成功で将軍家に認められ、幕府御用達の花火師となっていた。

7代目鍵屋の番頭に清吉という名前の男がいて、大変な働き者であったため、当主から独立の許しが出た。その清吉が市兵衛と名乗って始めた店の屋号が、「玉屋」であった。玉屋の屋号は、鍵屋の庭に祀ってあったお稲荷さんが、鍵と玉を持っていたことに由来すると言われている。

清吉が両国の吉川町で開業したことから、両国の川開きは、両国橋を挟んで上流を玉屋、下流を鍵屋が受け持つようになり、江戸の街は「鍵屋」「玉屋」の二大花火師の時代を迎えることとなる。

線香花火に話を戻そう。

玉屋が店を開いた吉川町の商店街の中に、硯や墨などを扱う店があり、松煙も扱っていた。この松煙を硝石(硝酸カリウム)、硫黄、木炭と混ぜた星(火薬)を和紙のこよりで包んだ花火が「長手牡丹」と名付けられたと考えられている。これが現在の線香花火のルーツとされている。

1820年頃の文献の中に、「線香花火は紙観世(かみかんぜ)」という花火売り(図3:当時は花火売りが市中を練り歩きながら行商を行っていた)の口上があり、1820年より以前紙観世(紙のこよりのこと)でできた線香花火が生まれたことがわかる。

こうして隆盛を極めた玉屋だったが、1843年(天保14年)4月17日、12代将軍家慶(いえよし)が日光参拝のため江戸を立つ前日に、火事を出し周囲半町ほどの街並みを焼失させる事態を起こしてしまう。失火は重罪と定められていた当時、市兵衛は財産没収の上、江戸お構い(追放)となってしまう。

国産線香花火の衰退

線香花火の三大産地といえば、三河(岡崎)、北九州(福岡)、信州(上田)であった。いずれの地も、歴史的な名将が治め、戦との密接な関係の中で、鉄砲や火薬の技術が発達した地であると山縣氏は話す。

岡崎は徳川家康生誕の地であり、矢作川のほとりには硝石製造所があったが、家康が火薬の主原料となる硝石の採取を三河に限らせ、三河に限って貯蔵と製造を奨励したことがその発展を促し、末裔が花火業者となっていった。

九州福岡は、豊臣秀吉が朝鮮出兵の折、筑後に火薬方を置いたと言われており、この地の豪族であった筒井一族にその管理を任せたと推量されている。現在、この末裔が薬莢屋を営んでいる。

信州上田は、「これからの戦いは鉄砲戦だ」と考えていた真田幸村が硝石と火薬を作らせていた影響が残っていると考えられている。

いずれの産地でも昭和の時代まで線香花火が生産され、隆盛を誇っていたが、1975年(昭和50年)頃になると、中国産の安い長手が輸入されるようになり、その打撃が次第に大きくなっていったという。

品質は別にして、縒り手の賃金の差から生じる価格差では到底太刀打ちすることができず、1985年(昭和60年)に信州で線香花火を製造する業者が全店廃業に追い込まれた。

その後、数は少ないながらも生産を続けていた岡崎(1996年の竹内煙火店が最後)、福岡(1998年の隈本煙火店が最後)と廃業に追い込まれ、純国産の線香花火の歴史がついに途絶えてしまう。

純国産線香花火

復活への軌跡

当時、日本煙火協会の理事を務めていた山縣氏は、大きな衝撃を受けた。

自身には5代続く山縣商店の103年の歴史を受け継いできた仲間と経験があった。自分の会社よりも古く、江戸時代からおよそ300年続く伝統の文化である線香花火を絶やしてはならない。江戸文化の象徴ともいうべき国産の線香花火がなくなることに、「決してあってはならないこと」と、すぐに行動を起こすことになる。

当時煙火協会副会長の武藤氏、若松屋の佐野会長へ国産線香花火復活への思いを語った。各々が奔走し、古い線香花火のレシピと、和紙が岡崎・三州火工に残されていることを突き止めた。

山縣氏は岡崎へ飛んだ。三州火工の稲垣社長は、山縣氏の熱意と思いに感銘を受け、「道楽として、1人百万円ずつ出して作りましょうか」と、資金の捻出と純国産線香花火復活に向けた研究・製造に協力することを約束した。

このとき山縣氏も稲垣社長も、 成功の可否はわからなかったが、この思いを成し遂げるためであれば、百万円は投げ捨ててもいいと思ったという。

線香花火づくりに必要な「火薬」「和紙」「縒り手」を試行錯誤した。火薬(特に松煙)のつくり方は、一子相伝の技術であり、何度も失敗を繰り返した。和紙も、日本中の和紙工房を訪ね、わずかに残されていた線香花火専用和紙の再現に協力をしていただける工房を静岡に見つけた。縒り手は昭和の頃に名人として活躍していた職人に教わった。

最初の出会いから足掛け2年。 三州火工は火薬の製造を完成させた。2000年(平成12年)10月、これらの原材料と技術が一つとなり、純国産線香花火が復活することとなる。

一つひとつが手作りであり、販売価格も10本500円と、これまでの線香花火の常識を覆した傑作は、江戸朱色という深みのある赤い色合いのパッケージに収められ、山縣氏は、「大江戸牡丹」と名付けた。

「牡丹」は「富貴」の象徴とされ、「富貴花」「百花の王」などと呼ばれ、江戸の人々にも愛された花。日本文学でも季語として多くの俳句に詠まれ、絵画や文様、家紋としても今なお親しまれている。

「大江戸」はその年の12月12日に開業する地下鉄大江戸線にちなんで命名したという。筆者はここに、江戸っ子である山縣氏の遊び心と、地元に対する深い愛情を垣間見た。

縒り手が少なく、数量限定での生産から始まった国産の線香花火であったが、この「大江戸牡丹」の成功に感銘を受けた九州三池の筒井時正商店からの製造申し出により、さらに3年後には、「不知火牡丹」という新たな純国産線香花火のブランドも誕生した。

0.1グラムの物語は

次の時代へ

国産線香花火の復活劇は、当時、様々なメディアで取り上げられた。日本国内はもとより、海外のメディアも取材に訪れ、賞賛を受けた。

0.1グラム火薬と和紙が作り出す伝統美は、日本が生んだ芸術品であり、

日本の夏の香りであり、日本人の心の中に生き続けると山縣氏は語る。復活から15年以上経った今、新たな思いを抱いている。「もう、マンネリ化してきちゃって、新しいことしていかないとね」さらりと、山縣氏は言い放った。

2016年秋、江戸土産として、奈良の長寿企業である「中川政七商店」とコラボレーションした線香花火を売り出した。そのほかにも、江戸小紋と呼ばれる、色鮮やかな包装紙等でお客様ごとのオーダーに合わせたオリジナルパッケージを作る試みにも着手している。

「以前は60~70代の方々がお孫さんとやるために買いに来ていたが、それだけでは消費は拡大しない。」と山縣氏。若者向けの贈り物や、若者が帰郷する際のお土産に手に取っていただける商品を開発していきたいと、新たな挑戦を続けている。

日本の夏、夜空に咲く大輪の花、線香花火の一抹の美、どちらも無くなることはない。