- 2020.10.03

向じま梅鉢屋 ~江戸砂糖漬~

「食」は人が生きていくために欠かせないものである。

現代では基本的に1日3食が当たり前になっているが、この3食が定着したのは江戸時代中期のこと。経済が発達し、様々な産業の生産性が高まり、流通が盛んになったからで、それまでは1日2食(朝・夕)が普通だった。1日3食になったことで食事の時間帯が変わり、生活スタイルが変化した。手に入る食材が少しずつ増え、「食」の楽しみ方も大幅に広がった。

現在は、ハウス栽培や物流の高速化によって多くの野菜が1年を通して店頭に並んでいるが、その昔、その時季にしか採れない貴重な食材をいかに長持ちさせるか、人は飢えから逃れるようにその保存方法を追求してきた。冷蔵庫がない江戸時代では冬場に氷を蓄えたり、食べ物は干物、塩漬、酢漬、発酵、煮物などにして保存したりと、知恵と経験を活かし「旬」と向き合った。

本来の収穫時期に採れる旬の野菜は生命力にあふれている。美しく、美味しく、そして栄養価も高いため、私たちの目や舌を魅了し、幸福感をもたらしてくれる。そんな旬の野菜を、江戸時代から変わらぬ製法で砂糖漬にして仕立てた野菜菓子「江戸砂糖漬」を今に伝えるお店が東京の向島にある。その名は梅鉢屋。

江戸の中心地であった神田、日本橋、浅草などから少し離れ、墨田川を挟んだ対岸に位置する向島は、江戸時代から花街として栄え、小粋な料亭が点在し、風雅の道に携わる多くの文人墨客が集ったことから江戸文化発祥の地とも言われている。そんな向島の文化と共に「江戸砂糖漬」を提供する梅鉢屋は、春のフキ、夏のミョウガ、秋のサツマイモ、冬の大根など季節により13~15種類程の野菜の砂糖漬を取り揃えている。時間をかけて野菜本来の色や形を崩すことなく美しく仕上げるのはまさに匠の技である。

「滋養」の薬としても重宝された砂糖漬

現在は絶滅に瀕している?!

「うちが徳川将軍みたいに万世一系だったら分かりやすいのですが、直系で言うと祖父からを創業の始まりとしています。」と語るのは、梅鉢屋3代目店主の丸山壮伊知(そういち)氏。

江戸時代より日本橋人形町で「伊勢一」という砂糖漬を製造する菓子店があった。その「伊勢一」には田中豊作と内田安太郎という腕のいい職人が2人いた。田中豊作と内田安太郎は「伊勢一」にて砂糖漬の製法を伝授され、後にそれぞれ独立し、明治時代の砂糖漬の製造販売を二分した。その範囲は東都一円に及んでいた。

内田安太郎は神田にて「内田商店」を構えた。そして1901年(明治36年)に「内田商店」に奉公に上がり、砂糖漬の技術を学んだのが内田安太郎の従兄弟にあたる丸山林之助。梅鉢屋の初代で、現店主、壮伊知氏の祖父にあたる。丸山林之助は内田安太郎の下で技術習得に磨きをかけ、1915年(大正4年)に独立し、現在の御徒町辺りに店を構え、「丸山商店」の屋号でスタートした。これが梅鉢屋の前身である。

「祖父の従兄弟を創業の系列に入れると江戸時代まで遡るのですが、うちは別に創業年数が長ければいいと思っていないので、祖父が独立した1915年(大正4年)が創業元年。ですから、2018年(平成30年)で創業103年ですね。」

その後、1923年(大正12年)に関東大震災で被災し、東へと逃げる途中、亀戸天神にて家族全員の無事を祈願したところ願いが叶ったことから、亀戸天神の紋「梅鉢」に因んで今の屋号「梅鉢屋」を命名することになった。商売のゲンを担いで現在でも毎年欠かさずお参りに行くのだそうだ。

元々の「伊勢一」、「内田商店」と前出の田中豊作はと言うと、それぞれ廃業。故に関東で砂糖漬の製法を伝える会社は梅鉢屋のみとなった。たった1人で作り続けている壮伊知氏は自身の立場を「絶滅危惧種」となぞらえる。

砂糖漬そのものは、江戸の「伊勢一」だけではなく全国にあった。日本では北九州や長崎、山口など南の辺りが砂糖漬発祥の地と推測される。

「江戸時代頃の関東の気候は、柑橘類などの栽培にはあまり適していなかったのに対し、九州や四国の一部、山口辺りでは砂糖漬になる野菜や果物の名産地が多いことから、当時から素材が豊富にあったのでしょう。現在も長崎県は『ザボン漬け』で有名ですよね。

それに、砂糖の原料となるサトウキビは沖縄県が言わずと知れた名産地。その沖縄県から島伝いにサトウキビが運ばれたとすると、砂糖漬がやはり九州や山口県の辺りで発祥したというのも頷けますよね。そんな素材と砂糖が揃った南の地域に、中国から砂糖漬の技術がもたらされたのではと私は推測しています。

砂糖には、食品を加工して長期保存させる役割の他に、疲れた身体を癒す『滋養』の働きがあります。薬効という程ではないにしても、当時にしては数少ない栄養価の高い食品ということで、漢方薬のように薬として扱われていたのだと思います。今で言う薬剤師みたいな人たちが、中国から朝鮮半島を経由して様々な技術を日本にもたらすときに、漢方薬だけでなく貴重な砂糖を使った砂糖漬の製法なども一緒に伝えた可能性があるわけです。

だから砂糖漬を江戸の菓子と呼ぶのもある意味ではおこがましいのですが…。しかし、それぞれの地域で独自の発展をしたので、他の地域の砂糖漬と江戸独自の『江戸砂糖漬』とでは少し風合いが違います。関西の方は少ししっとり。江戸はドライな感じで、もっとサラっとしている感じですね。」

朝鮮半島を経由して中国から九州に伝わり、それが大坂や伊勢志摩の辺りまで北上し、最終的に江戸に伝わり独自の発展を遂げたとされる砂糖漬。現在、砂糖漬を製造販売する会社は沖縄、九州、山口、大阪などに1~2軒、そして関東唯一の梅鉢屋を合わせても全国で数軒ほどしか残っていない。さらに、江戸独自に発展した「江戸砂糖漬」と区切ると、日本では梅鉢屋のみ。確かに「絶滅危惧種」である。

ベタベタでもカチカチでもダメ

時間をかける以外に方法はない

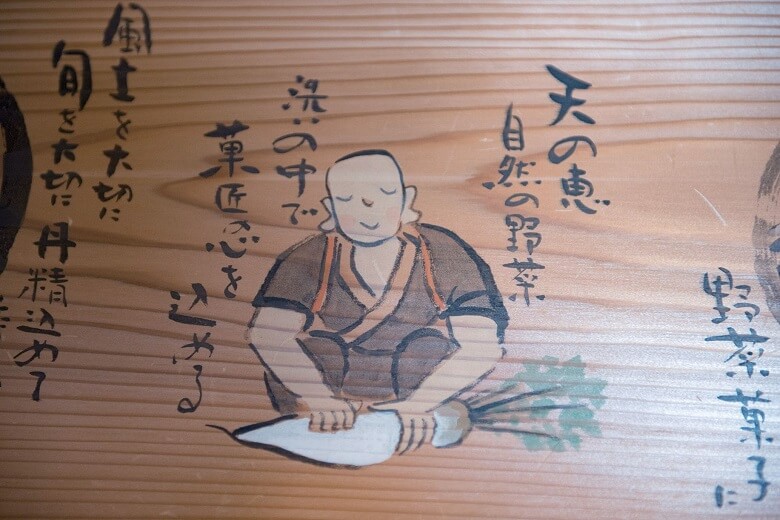

〜砂糖漬製法の手順〜 ①素材選び ②一口大に野菜を切る ③糖蜜で煮上げる ④乾燥して完成

野菜の砂糖漬は、野菜と砂糖というシンプルな材料だけに素材選びも重要になってくる。

青果商や農家から送られてくることもあるが、「やっぱり自分の目で見ないとダメ。」と築地市場へ直接買い付けに行ったり、季節ごとに取り扱う産地を変えたり、素材選びに余念がない。一般の人が家庭で使う野菜、料理屋が店で使う野菜が必ずしも砂糖漬に都合が良いとは限らず、その見極めが難しいのだそうだ。

また、壮伊知氏が梅鉢屋を継いだ40年前と今とでは野菜の質が全く違ってきているということも素材選びの難しさ。誰もが食べやすいよう品種改良され、野菜本来の青臭さや苦みが少なくなって、個性がなくなってきているのだ。昔に近い品種を探す感覚なのだという。

厳選した素材を基にいよいよ砂糖漬の工程に入るのだが、そこにもこだわりを見せる。「白餡をこねて形成し、そこに美しい色をつけた芸術的な京菓子とは真逆で、砂糖漬は全く着色していません。形もそのまま。野菜が素材なので、あえて手を加えないのがいいのです。」

人気の詰め合わせは、淡く優しい色合いでとても綺麗だが、それは素材独自の色から放たれる魅力。ニンジンの赤、フキの緑を大切にし、野菜本来の形がそのまま残っている。しかし、この本来の形のまま仕上げるというところに江戸時代から伝わる技術が必要なのだ。

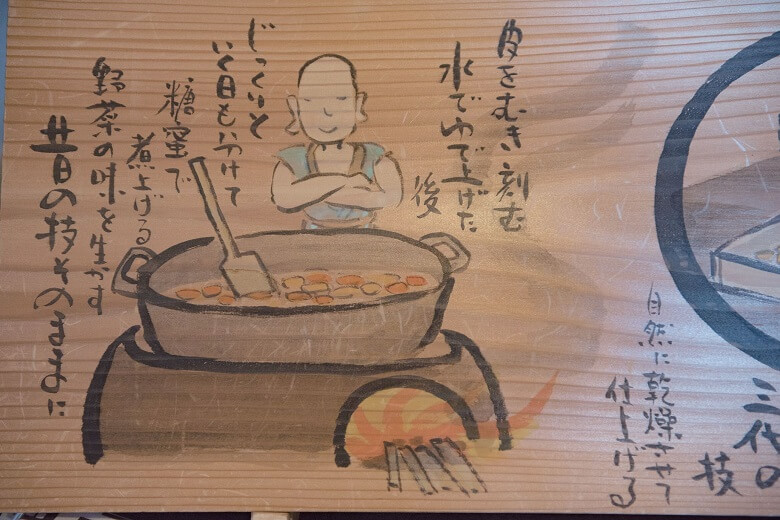

砂糖漬は、江戸時代はもちろん現在も全て手作業。

まず生野菜を食べやすい大きさに切って水から茹でる。野菜の種類によっては、15分程度で茹で上がるものもあれば、半日くらいかかるものもあるという。こうして茹でて柔らかくなった野菜を1回水で洗い流して灰汁を出す。今度はその茹で上がった野菜を崩れないように糖蜜(水に砂糖を溶かした砂糖溶液)でコトコトと煮ていく。最初は砂糖の割合が低い糖蜜で煮ていき、薄い蜜が野菜に一旦浸み込んだら火を止めて下ろす。

翌日、冷めたものをまた火にかけ、砂糖を足して糖蜜の濃度を上げ、またコトコトと煮る。砂糖が溶けて浸み込んだら火から下ろす。また翌日、「かける、足す、煮る、下ろす」を繰り返す。この工程が砂糖漬の製造で最も手間のかかるところ。素材により早いものだと2日、大根は4〜5日、ナスは1週間かけて煮上げていく。

〜砂糖漬製法の手順〜 ①素材選び ②一口大に野菜を切る ③糖蜜で煮上げる ④乾燥して完成

〜砂糖漬製法の手順〜 ①素材選び ②一口大に野菜を切る ③糖蜜で煮上げる ④乾燥して完成

「最終的に仕上がる段階では、ものすごい高濃度の蜜が必要です。水と砂糖との割合が素材によっては75~80%の濃さになることもあります。2割の水に8割の砂糖ですから、冷めれば一塊になるくらいの濃度。だったら、最初から高濃度の蜜で煮ればいいと思いますよね。

しかし水で茹でた野菜の中は、水100%、砂糖0%。いきなりそこに高濃度の蜜が入ると、蜜が急激に野菜の中に浸み込もうとする強い浸透圧が生じ、その濃度差が高ければ高いほど野菜が潰れてしまいます。切ったままのサイズで、柔らかく、さらに中まで完璧な濃い蜜を浸み込ませるには、時間をかける以外方法はないのです。」

野菜たちに気付かれることなく少しずつ濃度を上げていくことが大事なのだ。野菜の中の水分が糖蜜に置き換えられるある一定の濃度まで煮上げると、次は最終段階。熱いうちに糖蜜から引き上げ、台の上に広げる。そして上から軽く砂糖をかけて手で撹拌すると、すぐに素材の表面が乾燥してサラサラの状態になる。つまり、1番外側の砂糖が急激に冷やされることで再結晶化して固まり、表面が砂糖の層でコーティングされた状態になるのだ。

「最後に引き上げる時に、必要な濃さまでちゃんと煮上がっていないと、後からかけたお砂糖が溶けちゃうだけでサラサラにならないのです。例えば75%の濃度で引き上げるべきところを72%の濃度で仕上げてしまうと、いつまでたってもベタベタの状態で、お行儀が悪く、お菓子として成り立ちません。それなら、最終仕上げ濃度を85%と必要以上に高くすればサラサラになるだろうと思いますよね。確かに表面はサラサラになるのですが、次の日にはもうカチカチになって歯が立たない砂糖の塊になってしまいます。」

砂糖の持つ浸透性と再結晶力を利用した砂糖漬。糖蜜の濃度が低くもなく高くもない丁度いい濃度で煮上げなければならない。壮伊知氏の言う「切ったままのサイズで、柔らかく、さらに中まで完璧な濃い蜜を浸み込ませる」砂糖漬の製造は、それだけ長時間を要するものなのだ。

現在では、この糖蜜の濃度管理は「糖度計」という道具を使って糖度を計っている。しかし、初代の丸山林之助の頃は蜜を実際手に取り、その粘り具合を見ながら糖度を計っていたそうだ。だから「自分は職人ではないが、祖父は職人です。」と控えめに話すが、複数の素材の特徴を考慮し、並行して同時に煮上げていく様はまさに職人である。

元々砂糖漬は旬の野菜を日持ちさせる保存食として作られたものだが、意外にも賞味期限は2週間なのだそうだ。

「この話をしていいか分からないのですが…。砂糖漬は品痛みしません。古くなっても水分が飛んで乾燥し、砂糖が固まってカラカラになるだけですから。召し上がって頂いても問題はありませんが、美味しくないのでお勧めはしていません。しかし『賞味期限は2週間』と言うと、『そんなわけないでしょ。』と怒るお客様もいらっしゃいます。そんなお客様は、砂糖漬が保存食であることをよくご存知なのだなと思います。でも一応、『2週間過ぎたら召し上がらないでください。』と言っています(笑)。」

歴史が古いのに知名度が上がらない!

お菓子なのにレシピが存在しない?!

現在では、砂糖漬と言うと「甘納豆」をイメージする人も多いだろう。その歴史は明治の終わりから大正の初めの頃に遡る。甘納豆は、梅鉢屋初代の丸山林之助に砂糖漬を学んだ人が始めたという説もある。故に甘納豆は砂糖漬を応用したもので、東京から爆発的に広がっていったという可能性があるのだ。

一方、砂糖漬を始めた人はと言うと、何処の誰というのは甘納豆のようには特定できない。しかし、江戸時代から砂糖漬が存在していたというのは記録に残っている。『南総里見八犬伝』の著者で江戸時代後期の読本作者の滝沢馬琴の日記に砂糖漬が登場する。

その「曲亭馬琴自筆日記」の一説で、1827年(文政10年)7月18日の記に「清右衛門(馬琴の娘婿)が万屋善兵衛殿に頼まれて砂糖漬の小折を持参した」とある。砂糖が貴重だった江戸時代において、既に江戸市中で高級品として扱われていたことがうかがえる。このように砂糖漬のほうが遥かに歴史が長いのにも関わらず、知名度としては甘納豆の方が高い。一体何故なのか。

「豆というのは、1年に1回秋にしかできません。例えば、日本でいうと北海道。豆は大きな豆、小さな豆と数種類ありますが、収穫時に選別すれば、品質がほぼ一定で大きさも同じものが1つの袋に入ります。同じ種類の豆を同じ時間だけ茹でれば、全て同じように柔らかくなる。つまり、量産ができるわけです。

しかし野菜の砂糖漬は、素材も収穫時期も収穫場所もバラバラ。形は同じ大根でも作る地域が違うと同じではありません。同じだけ茹でれば同じだけ柔らかくなるとは限らず、針金で刺して、このぐらい柔くなったらOKという経験と感覚で茹で上げていきます。

また、元々その野菜に含んでいる水の量だって違いますから、同じ量の砂糖を入れれば、同じ濃度に仕上がるとは限りません。砂糖の濃度を絶えず計り、様子を見ながらやっていくしかないのです。ケーキ作りみたいに、小麦粉何グラム、お砂糖何グラムをこねて、一定の時間を焼いて出来上がりという風には絶対にならない。製造全体の大まかな工程は決まっていますが、砂糖漬にはレシピは存在しません。作っても意味がないですから。

…という訳で量産が出来ないので、後から開発された甘納豆のほうが全国的に知名度が上がり、砂糖漬はいつまでたっても誰も知らないお菓子のままなのです(笑)。」

一段進んだ保存法で作った砂糖漬は

素材を野菜に求めるしかなかった

新鮮な農産物と砂糖を使った砂糖漬という形態は世界中に存在する。例えばフランスの「ボンボン菓子」。日本では「ウイスキーボンボン」の名でお馴染みだが、ナッツや果物の表面を砂糖で固めた糖衣菓子だ。これも元はと言えば保存食。表面を砂糖でカチカチに固めて中の素材を外気から遮断することで保存するという技術で作られている。同じように農産物と砂糖という組み合わせだが、素材の中に濃い蜜を浸み込ませる砂糖漬とは少し発想が違っているところに、それぞれのオリジナリティが感じられる。

このように、世界中にある砂糖漬の多くは果物を素材として使用している。四季折々の旬の野菜を使った野菜の砂糖漬というのは日本以外あまり聞いたことがなく、日本独自の文化と言える。現在のようにブドウ、ナシ、リンゴ、バナナ、イチゴなどの果物は全て渡来品として外国から入ってきたもので、砂糖漬が始まっていたとされる江戸時代にはほとんど普及していなかった。ミカンなどの柑橘類は九州や四国の一部で既に存在していたようだが、それも地産地消。江戸の人の口に入ることは無かった。…とすると、砂糖漬の素材を身近に手に入る野菜に求める以外方法がなかったのかもしれない。

昔から日本にあるフルーツと言えば柿。渋柿を干した「干し柿」はドライフルーツの原点とされている。豊富に採れた柿を天日に干して水分を抜けば日持ちし、さらに糖度が高くなって甘くなり、何時でも美味しく食べられる。近年は、ドライフルーツに砂糖をまぶしたものが多く出回っていて、砂糖漬と見た目が似ているが、そこは似て非なるもの。

「ドライフルーツも最初は保存から始まっているので、その点では砂糖漬と同じですが、製法が根本的に違います。ドライフルーツは干すことで水分を抜いて保存するという発想ですが、砂糖漬は煮込む。ある意味、味噌や醤油で煮込んで保存させるのと同じで『調理』をしているということですから、当時はドライフルーツより一段進んだ保存技術だったのではと思っています。」

確かに砂糖漬は、表面は砂糖でカリっと、中はゼリーのように瑞々しい。食べてみると両者の違いがよく分かる。

創業時に原点回帰し、砂糖漬専門店として特化していきたい

「ちょっと特殊なことをやっている江戸の者。」とはにかみを見せる壮伊知氏だが、関東で唯一砂糖漬を製造し、江戸時代に伝わる製法を守るという特殊な立場にあるだけに、大手デパートやネットショッピングなどたくさんオファーがあるという。

実際に、数年前までお歳暮の時期など期間限定でデパートに商品を出したこともあるが、現在では全てのオファーを断っているという。量産できず、店頭で売るものが無くなってしまうからだ。我が子を育てるように1つ1つに手間と愛情を込めて仕事をする。しかし、これだけ手間と時間をかけなければ完成しないという、ある種時代に逆行した独特な製法が「絶滅危惧種」となった所以なのかもしれない。

父、健二郎氏の「菓子屋とオデキは大きくなると潰れる」という言葉を家訓にし「身の丈経営」を守る姿勢には、唯一無二の「江戸砂糖漬」という食文化を絶やしてはいけないという責務と強い意思が感じられる。

洋菓子、和菓子問わず多種多様なお菓子がある時代において、砂糖漬はこれまで主に年配の方々やお茶を嗜む方々に広く愛されてきた。しかし近年、お客様の層に変化があるという。

「お洒落なバーラウンジで、若い方がウイスキーやブランデー、焼酎のストレートなどの濃いお酒のつまみとして砂糖漬を召し上がっているようです。ウイスキーとチョコレートみたいな感覚で、砂糖漬を楽しまれている方が増えたみたいですね。」

シンプルな素材でありながら、一度口に入れると繊細な野菜の旨みが深みへと変わる。その味わいと、「規模を大きくしない」という梅鉢屋の姿勢が相まってプレミアム感が生まれ、ある意味砂糖漬のブランディングに繋がり、若者に新鮮な感じを与えているのかもしれない。それでも「苦労と言えば、日々商売していくこと。」と決しておごらず、さばさばとしているところはさすが江戸っ子であるが、その言葉の端々に先代たちへの敬意が表れている。

「祖父の時代には関東大震災と戦争で店が2回焼失しました。一生のうちに命からがらというのが2度もあって、それを不死鳥の如く蘇らせるという強さは凄いですね。やっぱりあの頃の人たちは我々とは筋が違います。

父の代は戦後日本の高度成長期。景気が良かったこともあり、どんな小さな下町の零細企業でも店でも、たくさんモノをつくってたくさん売るという価値観が主流でした。だから手間のかかる砂糖漬の他に、量産できる甘納豆にシフトしていきました。そんな時代を経験したからか、父は『菓子屋とオデキは大きくなると潰れる。』と言ったのかもしれませんね。

そして時代は移り、今は原点回帰。元々の砂糖漬をメインにしています。これからはさらに特化して、最終的には砂糖漬専門でやっていければいいなと思っています。」

伝統的なショウガやミカンの皮などに加え、最近ではゴーヤやトマトなども商品になっている。ゴーヤは、蜜の甘さの後からほのかな苦みが追いかけて来て、やみつきになる人が多いという。トマトは、お客様の要望に応えて作ったもので、とても人気があるそうだ。しかし中には砂糖漬に不向きな野菜もあるという。

「野菜ならほぼ何でも砂糖漬にできますが、ほうれん草などの葉物は商品にはなりません。箱に詰めた時は良いのですが、繊細な葉物はお客様が箱を開ける時には割れてしまうので…。」

レシピの無い砂糖漬は今後益々希少な存在となっていくだろう。これからもずっと江戸文化と共に後世に残して欲しいと思うばかりだが、肝心の壮伊知氏は次の世代への継承をどう思っているのだろうか。

「うちには娘が1人います。私自身が店を継ぐよう父から一言も言われなかったので、私も娘に言いません。だからどうなるか分からないですね。砂糖漬に興味があってやってみたいと言う人が現れたとしたら、その人が娘であろうがなかろうが、男でも女でも大歓迎です。そこに何の制約も全くありませんよ。」

砂糖漬の製法に垣間見えるように、天地の恵みと自然をうまく利用し共生する江戸文化。近年の野菜ブームやエコへの関心の高まりという点からも、現代人が学ぶことは多いのかもしれない。一切れつまみながら江戸文化に想いを馳せるのも粋なものである。