- 2020.09.29

障害者の人権を守り 社会福祉教育の礎を築いた パイオニア

ある薄暗い部屋の中に長い間ひっそりと眠っていた古いピアノ。故障し、ほこりをかぶったまま雑然と置かれ人々から忘れられていた。そして、いつか廃棄される運命であった。しかし、そのピアノに宿った元の持ち主の魂がそうさせたのだろうか、突然人々から注目されることになる。

1996年(平成8年)、ある女性ボランティアが部屋に入った。そしてそこにあったピアノにただならぬ気品のようなものを感じ、すぐさまそのことを音楽関係者に伝えた。鑑定の結果、横浜でピアノ普及のパイオニア的存在だったドーリング商会が販売したもので、日本で現存する最古のアップライト型のピアノであることが分かった。幻のピアノとも言うべきとても貴重なものだったのだ。そのピアノは正面中央に天使のガラス絵が施されていることから「天使のピアノ」と呼ばれている。

「天使のピアノ」を所蔵しているのは、東京都国立市谷保にある社会福祉法人、滝乃川学園。1891年(明治24年)に出来た日本最古の知的障害者の学校・施設である。ピアノが置かれていた部屋は旧本館2階、学園の創立者、石井亮一が当時使っていた部屋。ピアノは亮一の妻、石井筆子が愛用していたもの。「天使のピアノ」は現代の私たちに何かメッセージを伝えようと誰かが見つけてくれるのをじっと待っていたのかもしれない。

創立120年を超える滝乃川学園。その裏には学園存続に奔走した夫婦の並々ならぬ想いと波乱に満ちた人生における苦労があった。石井亮一、筆子夫婦の軌跡をたどることで滝乃川学園継承の核とも言える創立時からの精神が浮き彫りになった。 ※以降、当時の用語、表現をそのまま用いているため、現在において適切でない用語、表現が含まれています。

いと小さきものに 為したるはすなわち 我に為したるなり

社会福祉法人 滝乃川学園 常務理事 米川 覚

滝乃川学園の設立者、石井亮一は1867年(慶応3年)佐賀藩主鍋島家の家臣の家に生まれた。1884年(明治17年)に立教学校(現、立教大学)に科学者を目指して入学。そこで学長兼日本聖公会初代主教、C.M.ウィリアムズの教えに感銘を受け、在学中にキリスト教(聖公会)に入信した。

「いと小さきものに為したるはすなわち我に為したるなり」

聖書の聖句を大切にし、我が身を顧みることなく、より小さきもの、より弱きものに愛情を注ぐことが神に従うことだと考え、神の道を追求するようになった。

その後、1890年(明治23年)、24歳で立教女学校(現、立教女学院)の教頭に就任する傍ら、「いと小さきもの」のために東京救育院(孤児院)を起ち上げ、孤児救済活動に取り組んでいた。その矢先、1891年(明治24年)、岐阜県を震源とする濃尾地震(マグニチュード8.4、死者7000名以上)が起こった。被災地で親を失った多数の孤児が発生した。その中でも、少女たちが人身売買の被害を受けていることに亮一は衝撃を受け、約20名の弧女を引き取ることにした。私財を投じ、日本聖公会等からの援助を受けて「聖三一弧女学院(滝乃川学園の前身)」を創設し、弧女たちへの教育を開始した。

「弧女院」ではなく「弧女学院」。亮一は、「弧女学院設立の告白」としてこう述べている。

「今まで、一般の女子教育をする人は多々いたが、弧女の教育に至っては環境を悪用するものばかり。弧女1人ひとりに合わせて学びを与え、保母となり、女工となり、産婆となり、看護婦となり、教師、伝道師となって更にその能力を伸ばし、女性たちの先駆者となってもらいたい。」

一般女子に「学び舎」をつくるという教育への熱い想いが読み取れる。そして、その保護した弧女の中に更に小さき弱きものがいた。知的な発達の遅れが認められる女児1名。亮一は深く関心を抱き、知的障害児教育の必要性を感じた。しかし、当時はこれらの児童に対する対処や研究は皆無。この時から亮一は終生に亘って障害児教育に力を注ぐことを決意したのであった。

当時の日本では、重度の知的障害がある児童は差別や偏見の対象とされることが多く、「白痴」と呼ばれ人権侵害が甚だしい時代だった。そこで亮一は、障害児教育の先進国アメリカに1896年(明治29年)と189 8年(明治31年)の2度渡り、見識を深めた。また1897年(明治30年)には「聖三一弧女学院」を当時学院があった東京都北区滝野川の地名に因んで「滝乃川学園」と改称。その理由を亮一は子供たちにこう述べている。

「自分たちは心無いことをした。親がいない『弧女』だという身の上は十分に分かっているのに、君たちの学び舎に『弧女』と看板をつけてしまいました。とても申し訳ない。これからは、『滝乃川学園』で一緒に学ぶ園にしましょう。『学園』という言葉は他にそうないと思うから、覚えてもらいやすいでしょ。」

こうして亮一は知的障害児教育を本格的に始めた。

因みに「学園」と名のついた組織は滝乃川学園以前には存在しないことから、滝乃川学園が「学園」の発祥となっている。亮一が渡米した際に視察した知的障害者学校の庭が緑豊かなガーデンだったことから「学園」と名付けたと言われている。

「鹿鳴館の華」から一転 神が与えた幾度もの試練

石井亮一、筆子の肖像画。記念館の入り口に飾られている

亮一の妻、石井筆子。旧姓は渡辺筆子。1861年(文久元年)、討幕を推進した肥前(現、長崎県)大村藩士、渡辺清の長女として生まれた。維新という社会の変革を肌身に感じて育った筆子は、幼い頃から外国に関心を持つようになった。

1872年(明治5年)、筆子が11歳の時、明治政府で上級官史となった父の元へと上京し、翌年に日本初の官立女学校で外国語に力を入れた「東京女学校」に入学。そして語学力の更なる向上のために、1877年(明治10年)、アメリカから来日していたウィリアム・ホイットニー家の英語塾、バイブル教室に通うようになった。そこでホイットニーの娘クララと出会い、キリスト教と外国文化、自立した女性の生き方を教えられた。この出会いが後の筆子の生き方に大きな影響を与えたのだった。

1879年(明治12年)、筆子18歳。第18代アメリカ大統領グラント将軍が退任後、国賓として来日した際に、語学力を活かして父の清と共に英語で会談し、華やかな外交デビューを飾っている。当時の日本人女性の多くが教育を受けられない中、筆子は先端の教育を受けた稀有な存在であった。

その頃の日本は西欧先進国への仲間入りを果たし、明治政府は不平等条約の改正のため極端な欧化政策を推進していた。そのため他の先進国と肩を並べるために上流階級子女の教育に力を入れる必要があった。外国人接待用の「鹿鳴館」でダンスや園遊会、バザーなどが繰り広げられ、筆子は盟友の津田梅子(現、津田塾大学の創設者)らと共に「鹿鳴館の華」として生涯で最も輝いた時期を過ごしていた。そして、グラント将軍との会談の翌年には、皇后陛下(明治天皇婦人)の命で、国際的な見識とマナーを身につけるためにオランダ、フランス、デンマークに約2年留学することになった。

こうして、日本と比べてはるかに民主主義が充実していた欧州で、自由、平等、博愛の精神を学び、女子教育の充実と自立を目の当たりにした筆子は、新鮮な感動と共に帰国した。しかしそこには日本の古い封建的習慣に縛られるという現実が待っていた。結婚である。

筆子には生まれながらにして親同士が決めた許嫁(いいなずけ)がいた。大村藩で代々家老を務めていた小鹿島家の長男、小鹿島果(はたす)である。果は会計検査院勤務のエリート官僚。傍目には格好の良縁であったが、女子の自立、そして親が決めた結婚という点からも筆子の心は複雑だった。しかし覚悟を決め1884年(明治17年)に入籍した。この時、果27歳、筆子23歳。「天使のピアノ」は、この時結婚祝いとして贈られたものと言われている。

気の進まない結婚ではあったが夫の理解もあり、筆子は華族女学校(女子学習院の前身。皇族と華族子女の教育を目的に設置された)のフランス語教師に就任するなど、留学経験を活かして西欧社会で活躍できる女性の教育を目指した。

結婚して2年後、筆子に待望の長女が生まれ、幸せを祈り「幸子」と命名した。しかし幸子は生まれつきの虚弱体質だった。そして更に知的障害を持って生まれてきたのである。時に知的障害児の母は恥とされ蔑まれた時代。希望を奪い取られた筆子はどんなに苦しんだか。ましてや「鹿鳴館の華」と呼ばれ、表舞台にいた筆子の立場を考えれば想像を絶する。

「どうかこの子にご加護を」

直後に、母子共にキリスト教の洗礼を受けている。心の支えを神に求めたのだろう。ところが、この幸子の誕生は筆子を試練の人生へと導く序章であった。

幸子が4歳の時、次女の恵子が誕生。一筋の光が挿したのも束の間、誕生後5ヶ月で病死。翌年、三女の康子が生まれるも病弱で、結核性脳膜炎を患い、知能と身体に障害を残した。そして追い打ちをかけるように、三女、康子誕生の翌年、夫の果が結核によって35歳という若さでこの世を去った。1892年(明治25年)、筆子31歳。2人の知的障害児を抱え、未亡人となった。

障害児教育の充実に向けて 二人三脚で歩み始めた「いばらの路」

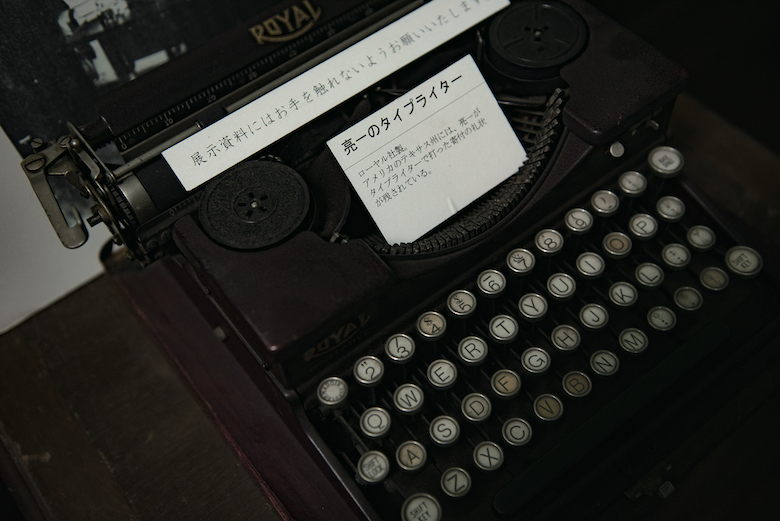

石井亮一愛用のアメリカ製のローヤルタイプライター

旧姓、渡辺に戻った筆子は、2人の子供の面倒を見ながらも華族女学校教師と静修女学校(アメリカ聖公会ニューヨーク教区婦人会の基金によって設立されたミッション系の女学校)の経営に専念することになった。その静修女学校に1894年(明治27年)講師として派遣されてきたのが、後に夫となる石井亮一である。

この頃の亮一は弧女学院を設立し、既に知的障害児の研究と教育に着手していた。運命の糸が2人を引き寄せ、そしてようやく筆子は2人の娘のことを相談できる相手に巡り合えたのだ。亮一は幸子と康子を預かり、筆子は寄付金が少なく経営が苦しい弧女学院支援のため、それまで培ってきた華やかな人脈とフランスで体験した慈善事業を活かしてバザーを主催し、寄付金を集めた。筆子の同級生、華族女学校での教え子、財閥、皇族など層々たるメンバーが筆子の支援者になっている。ここから亮一と筆子は二人三脚で弧女学園の運営にあたった。そしてこの頃から、筆子の女子教育への考え方に変化が表れる。

筆子が女子教育に関わった元々の動機は、日本の女性が無学のまま男性に隷属する状態にあることを嘆き、日本が欧米と肩を並べるためには、「男女同権」で、特に上流子女の教育が必要だという考えのもと。華族女学校や静修女学校で教鞭をとったのもそのためだった。しかし、クリスチャンとして慈善事業をし、障害を持つ子を産み、亮一に出会ったことで「上流子女に限っての教育」という考えは薄れていった。神の下では皆平等。一般の子女に教育の門戸を開放し、女性が幸せになれるようにという信念を持つに至った。

「聖三一弧女学院」から「滝乃川学園」に名称を変更した翌年の1898年(明治31年)、亮一は知的障害児教育の研究のため、2度目の渡米をする。時を同じくして筆子も、アメリカで開催される「万国婦人倶楽部」に日本代表として津田梅子と共に出席するため渡米している。しかし、この3ヶ月前に三女の康子が7歳で帰天していた。悲嘆に暮れる筆子は悲しみを心の奥に封じ込めての公務だったが、結果として収穫の多いものとなった。というのも公務の裏で、私的にアメリカの先進的な知的障害児学校や社会福祉施設を見学していたのだ。

また、同じく渡米している亮一ともアメリカで合流し、滝乃川学園のモデルになったと言われる白痴学校、ペンシルバニア州立アーウィン校を2人で視察している。そして亮一と筆子は滝乃川学園を共に運営していくことを決心し、結婚の約束をして帰国した。

この後、貧しい女性の専門職業教育と日本における障害児教育の充実に貢献するため、1899年(明治32年)華族女学校の教師を辞め、静修女学校の運営から退き、華やかな社交界からも身を引いたのだった。その後、1903年(明治36年)に亮一と筆子は周囲の反対を押し切って結婚し「いばらの路」を歩き始めた。

全てを知的障害児に捧げ 「不治」ではなく 「遅滞」を実証

聖三一礼拝堂 1928年(昭和3年)に建てられ、国立市の文化財に登録されている。 毎週日曜日には礼拝が行われている。

結婚後、2人の生活の全てが学園の教育と経営に捧げられた。その生活ぶりは質素だった。園児以上の生活を己に求めず、園児と平等に過ごした。住まいも園児の宿舎の一部にあり、板の間に畳を敷いて仕切りをつけただけの粗末なもの。夜警や見回り、当番も職員と同じようにこなしたという。

結婚によって学園の体制を整えた亮一は早くも成果を上げている。結婚の翌年、1904年(明治37年)には、欧米の先行研究をまとめて、日本で最初の知的障害児教育の専門書『白痴児 其研究乃教育』を刊行した。当時の日本では、知的障害児に関しては教育も医療も無力だと考えられていた。しかし亮一は、知的障害は「不治」ではなく「遅滞」に過ぎないということを実証し、生理学に基づく教育実践を確立したのである。

教育者だけでなく科学者としてもその功績は大きい。また、障害能力に応じて本格的な知的障害児教育を目指すには教師、保母が必要だと感じた亮一は、知的に障害のない濃尾地震の震災弧女たちを知的障害児専門の保母に育てるべく「保母養成部」を組織化し、その任務を筆子に託した。こうして約20名の保母養成に成功し、知的障害児の受け入れが可能になった。この時、知的障害児約40名、保母20名。知的障害児の総合学園となった。

その後、児童数の増加と、日清戦争によって付近に陸軍砲兵工場が建設され環境が悪化したことから、1906年(明治39年)、滝野川村にあった学園を東京都豊島区西巣鴨に移転した。しかしこの移転によって、滝乃川学園は慢性的な財政難に陥ることになる。敷地購入と、戦争によって財閥等からの寄付金が減少したためだった。ここでも経費の捻出や寄付金集めのために筆子が多くの労力を費やしたが、事態はあまり好転しなかった。

そんな中、1916年(大正5年)、学園で手厚い治療と教育、そしてたくさんの愛を受けた筆子の長女、幸子が30歳で生涯を終えた。後に、筆子は薄幸な3人の娘たちのために墓碑を建てている。 「鴿無止足處還舟(鳩、足を止める処なければ、舟に還る)」

この世では娘たちは足を止める処もなく、神のもとに帰った。この碑文の上には愛くるしい3羽の子鳩が飛ぶ姿が線刻されている。ここから亮一、筆子は、知的障害児の尊厳と豊かさを育てる事業へと昇華させるべく、更に奔走する。

滝乃川学園を最大の危機から救い上げた有り難いお言葉

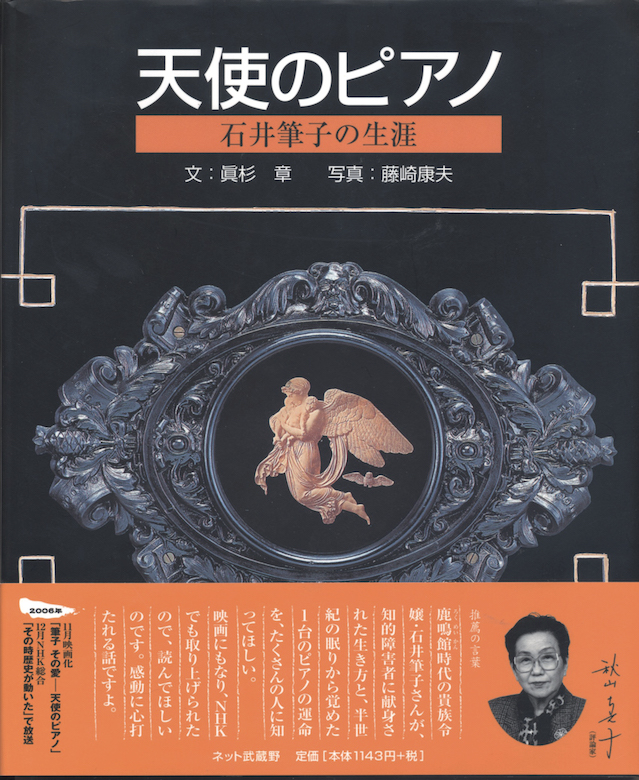

ドーリングピアノ(「天使のピアノ」) 創立者 筆子が愛用した1885年(明治18年)製の日本最古のピアノ

巣鴨移転による財政難、更に長女、幸子の死を乗り越えて体制を立て直そうとする最中、またしても運命の神は夫婦2人に試練を与えた。1920年(大正9年)、園児の火遊びによる出火で建物が全焼し、園児が6名焼死した。この時筆子は、火中、園児を探し求めて階段から落ちて片足が不自由となった。この火災により、亮一が長年に亘って集めた文献や研究、教育のための機材も焼失した。そして何より園児を死なせたという責任感と再建費用の問題から、亮一はついに学園の閉鎖を決意した。滝乃川学園の歴史史上最大の危機であった。

しかしこのことが新聞等で報道されると、これまでの2人の功績を称え、同情と支援が寄せられた。「一層この道のために尽力せよ。」と貞明皇后(大正天皇婦人)からも励ましの言葉と共に、金一封が下賜された。実は、貞明皇后は華族女学校時代の筆子の教え子だったのだ。心強い支援者である。これを機に財閥からの支援、そして卒園生の父兄からも義援金が届くようになった。皆、学園への感謝と再起を願っていたのだ。そして財団法人の認可を受け、多くの善意に支えられながら夫婦2人は十字架を背負う気持ちで学園を再開した。

理事長には「日本資本主義の父」と言われた渋沢栄一が就任し、学園運営の近代化と財政の立て直しが図られた。筆子と渋沢栄一は古くからの知り合いで、またしても筆子の人脈が役に立った。また亮一の研究実績が買われ、東京府からの依頼で児童研究所を学園内に設置。東京府の児童研究の拠点となり、補助金が与えられた。

しかし亮一と筆子の理想を実現するにはまだまだ多くの財源が必要だった。そこで1928年(昭和3年)急激な都市化が進む巣鴨地区の土地を売却して、土地の安い空気が澄む郊外、現在の国立市谷保に移転した。理想の地を求めた亮一、筆子夫婦にとって、この地が知的障害児教育の仕上げの場となった。

1934年(昭和9年)、亮一は「日本精神薄弱者愛護協会」を設立し、社会に向けて啓蒙活動にも乗り出した。尚、この協会は80年以上経った今も「日本知的障害者福祉協会」と名称を変えて活動を続けている。そして亮一は1937年(昭和12年)、筆子を残して70歳の生涯に幕を閉じた。業績を誇らず己を語らなかった亮一。しかしその功績は大きく、「知的障害児教育の父」と呼ばれている。

その後、日中戦争、第二次世界大戦が勃発した。日本全体が生活に苦しく「聖戦」を戦い抜く国民総力戦の中、知的障害者の学園は何の役にも立たないと再び冷たい視線を浴びることになった。しかし筆子は亮一の遺志を継ぎ、依然として園児たちに愛情を注ぎ続けた。そして終戦間際の1944年(昭和19年)に筆子は83歳の生涯を閉じた。知的障害児のために「いばらの路」を承知で我が身を捧げた人生だった。彼女もまた「福祉の母」と称えられている。

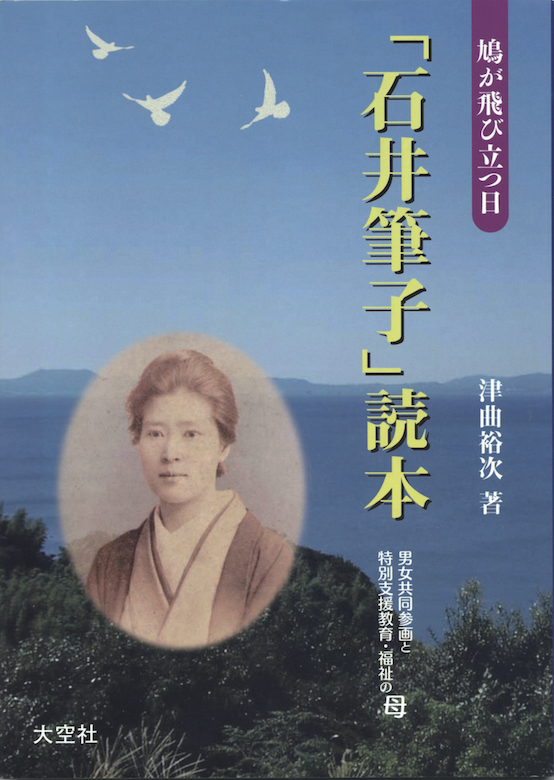

鳩が飛び立つ日 「石井筆子」読本 著:津曲 裕次

地域に開けた学園に することで 障害者福祉を知ってもらう

「いと小さきもの」に愛情を注ぎ、園児の人生を少しでも豊かなものにしたい。亮一、筆子夫婦の滝乃川学園にかける想いは常に一貫していた。その精神は120年の時を過ぎても尚現在まで受け継がれている。知的障害者を支援するという発想が全くなかった時代に誕生した滝乃川学園。国の福祉制度が整うよりも昔から独自の障害者教育と研究を行ってきた。そして近年数多く存在する社会福祉施設のモデルになっている。

滝乃川学園は現在社会福祉法人となり、重度知的障害者施設に指定され、国や都からの補助と篤志家の支えもあり、亮一、筆子夫妻の想いが詰まった理想郷になっている。今では創立当初の児童部に加え、成人部、グループホーム部、地域支援部、認知症対応グループホームと時代に合わせて事業を拡張。「目の前の支援が必要な人に対応する中で事業が変化してきた。」と滝乃川学園常務理事の米川覚氏は話す。利用者数は300人を超え、職員数も200人を超える。

介護職、福祉業界は慢性的な人手不足と言われる中、亮一、筆子の遺志に心動かされ働きたいとノックする援助技術者が後を絶たないそうだ。そしてその志が無駄にならないよう、職員の心をまとめ上げる工夫を米川氏は教えてくれた。

「採用したら、最初の10日間は人権保護や学園の歴史などをきっちり研修します。支援の技術的なことはその後。また職員間で分断が生まれず同じ気持ちで仕事に向かってもらうために、外部の第三者委員に毎月チェックしてもらったり、同一労働同一賃金にしたりしています。だから職員の離職率は5%弱。また産休、育休復帰率100%。みんな戻ってきます。」

この職員の意欲が入居者の意欲に反映し、長い歴史の中で培ったノウハウとの相乗効果で入所者の自立へと繋がっているのかもしれない。

「知的な障害があっても、地域で暮らすことを本人が望むなら、全力でサポートします。成人部の入所施設は定員80人。地域で暮らすグループホームは130人。施設の人数と地域で暮らす人数が逆転しています。重度の人でも地域で暮らせると判断したら、自立に繋がるように敢えて地域移行を奨励するようにしています。」

障害者が地域で暮らしていくには、周辺地域住民の理解も必要不可欠である。地域に開いた施設を目指す滝乃川学園には、他の施設には必ずあるものが無い。

「施設の中には小川や遊歩道があります。入り口には門扉が無いから市民が自由に散策しています。森と公園があるから、子供たちが遊ぶにはちょうどよく、園内にある遊具は近くの幼稚園の子供たちや親子連れも利用しています。『来るもの拒まず』です。」

しかし2016年(平成28年)に起きた相模原障害施設殺傷事件を機に門扉がないことを不安視する声もあったというが、敢えて設置しないと決定した。それは、社会の理解を広げることが一番の防衛策だとの考えのもと。不審者を警戒して地域から閉ざしてしまっては、障害者に対する悪意や偏見を抱かれるきっかけになり得るからだ。自由に園内に入れて交流の機会が増えれば、障害者のことを知ってもらう機会も増える。それが市民の理解に繋がるという。

「高齢者棟を建て直した時に出来た更地を使って『ガーデンプロジェクト』を進めています。市民と共に花を育てるガーデンを建設する計画です。入所者と市民が一体となって進めていくことの意義は大きいですよね。また学園には福祉に関係なく見所がたくさんあります。遊歩道や公園、礼拝堂などの歴史的建造物、そして『天使のピアノ』。それを見に来てもらって僕の話を聞いてくれることで、知的障害者福祉を知る第一歩になればいいと思っています。」

1996年(平成8年)に再び目に留まった「天使のピアノ」は2年の歳月をかけて見事に修復し復元された。

天使のピアノ 石井筆子の生涯 文:眞杉 章 写真:藤崎 康夫

「素晴らしい活躍をなさった石井夫妻が、やっと人の世に知られるようになったのはとても嬉しいことですね。私もこのピアノを弾いてみたいです。」 蘇ったピアノのコンサートで皇后陛下の美智子様がおっしゃった。ある意味、筆子の人生とご自分を重ね合わせ共感されたのかもしれない。

そんな「天使のピアノ」を復元へと行動を起こしたのは国立市の心ある市民と音楽関係者たち。亮一と筆子の想いが滝乃川学園に息づく木々にしっかりと根を張り、今も尚その想いを守りぬく学園の姿勢が太い幹を形成し、人々の理解がたくさの葉をつけ、入所者と地域を緑豊かにした証である。どれ1つと欠けても木は育たない。障害者は地域の人と共にあるのだ。

物と情報に支配される時代において、心豊かな社会になってほしい。忘れ去られていたピアノは私たちにそう訴えたかったのかもしれない。川の流れ、木々のざわめき、人々の笑い声…。降り注ぐ太陽の下、滝乃川学園では今日も輝きに満ちたハーモニーが奏でられる。