- 2020.09.30

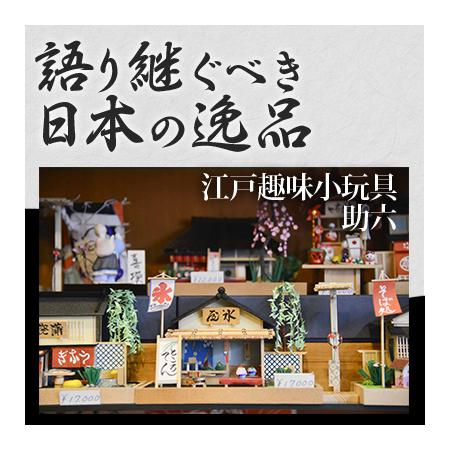

語り継ぐべき日本の逸品 江戸趣味小玩具

日本有数の観光地として長い歴史を持つ台東区浅草。

日本情緒に溢れた文化・景観を持ち合わせるその街は、国内の観光客のみならず多くの外国人観光客をも虜にし、年間五千万人もの人々が訪れている。(台東区観光課調べ)

なかでも江戸時代から続く日本最古の商店街の一つである「浅草仲見世通り商店街」には、伝統的な文化・技術が色濃く施された商品が立ち並び、観光客の視線を掴んで離さない。

浅草寺の宝蔵門近くに店を構える江戸趣味小玩具店「助六」もまた、独特の味わい深さを持つ商品で、多くの観光客を魅了してきた。

浅草の歴史とともに歩んできた「助六」

1866年(慶応2年)に創業した「助六」は、絵草紙や小玩具の商いを主とし、次第に江戸趣味の玩具を扱うようになった。現在では日本唯一の江戸趣味小玩具の店となった「助六」であるが、百年以上に渡って小玩具にこだわり続けているのには理由がある。

徳川幕府の勃興と共に歩んできた浅草の街は、享保時代(1716~36年)に、第八代将軍徳川吉宗による幕政改革が始まる。そこでは、贅沢禁止令などの断行により、裕福な町民に嗜まれてきた豪華で大きな玩具はご法度とされてしまった。その結果生まれたのが、小さいながらも細かな細工と工夫を凝らした小玩具である。

「助六」では、幕府や社会に風刺をきかせた玩具や、浅草寺の観音様に由来する縁起物の玩具など、見た目のみならず深い意味や想いが込められた玩具を作り、町民に嗜まれるようになった。

また「助六」という屋号の由来にも、長い歴史と共に刻まれた大きな意味がある。その屋号には、主に二つの意味合いが含まれている。一つは、代々住まいが花川戸にあった為に、歌舞伎十八番のひとつ「助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」に登場する花川戸の〝助六〟にちなんで名付けられたもの。

そして二つ目が、観音様への想いである。浅草寺に伝わる「浅草寺縁起」によれば、隅田川で漁をしていた最中に発見された黄金の仏像を祀ったことが機縁となり、浅草は発展を遂げてきた。以来観音様と共に歴史を刻んできた町民は、常に観音様への感謝を忘れない。浅草の街で長年商売を続けてきた「助六」もまた同様である。縁起の良いとされる浅草寺の辰巳の方角に店を構え、「観音様あっての浅草」、「観音様が五臓六腑をお助けしてくださる」という意味を込めて「助六」という屋号が生まれた。だからこそ、観音様の年中行事や縁日などに結びついた玩具が多く作り出され、今なお観音様への信心を重んじている。

そんな、伝統ある店を継承しているのが、五代目主人の木村吉隆(よしたか)である。

大学卒業後、42歳までサラリーマンとして働き、その後四代目である父から店を受け継いだ。戦前に東京に生まれ、生粋の江戸っ子として育った吉隆は、1945年7歳の時に東京大空襲で被災した。浅草寺本堂や五重塔と共に仲見世は焼失し、浅草の街は焼け野原と化した。敗戦後の混乱の中で、浅草再興に奮起する町人の姿を見て育った吉隆は、浅草の街、そして「助六」に強い想い入れを持つ。

戦後、復興を目指す浅草は、闇市が盛況であった。〝もの〟がない時代であった為に、あらゆる物資が不足しており、逆に言えば店頭に物を置いておけば何でも売れる時代であった。それにも関わらず、江戸趣味小玩具のみを商売していたのが、父である四代目主人木村卯三郎(うさぶろう)であった。

戦前の主人ならではの気骨を持ち、先祖代々から続く自身の商売に対する誇りから、易々と扱う商品を変えることはなかった。

そんな父の姿を見て育った吉隆であるが、四代目が85歳を迎えたのを機に、代々繋いできた「助六」の暖簾を受け継ぐことになる。「もう一度来たい店」をモットーに、それまで先祖代々が受け継いできた玩具に加え、新たな商品も手掛けている。

また、吉隆はとりわけ職人との付き合いを重んじる。「助六」の玩具は小さいながら精巧な作りが魅力であり、世界に一つしかないオリジナリティを誇る。そこには主人の力だけでなく、職人の伝統を重ねた技術が不可欠である。中には三代続いて仕事をする職人もおり、主人と職人が一体となって暖簾を繋いでいくことの必要性を、吉隆は誰よりも理解しているのだ。

今回は、歴史と伝統の街・浅草で、先祖代々からの商売を受け継いできた〝小商人〟、「助六」五代目主人木村吉隆から長寿企業の知恵と伝統のルーツに迫る。

観音様の恩恵あっての浅草

約40年に渡り、「助六」五代目主人として浅草の街を見守ってきた吉隆。そして浅草を語る上で欠かすことが出来ないのが「観音様」である。助六の主人である「商人」として、あるいは浅草の街で生まれ育った「町人」として「観音様」への想いを語る。

吉隆「僕はサラリーマンとして18年働いて、その後昭和52年に店を継いだ。当時の浅草は斜陽だって言われてね。浅草は歓楽街だった、吉原も浅草ロックもあった。それが全部ダメになったんだ。だから今は、健康な歓楽街と言えるね。でも斜陽だと言われていた当時もね、人は来てたんだ。

だからやっぱり、観音様がある限り浅草は大丈夫だと思う。僕の信条としてね、観音様と警察は逆らっちゃいけない(笑)。観音様を大切にしないと、観音様がなかったら誰も来ないよ。」

明治の大火、関東大震災、東京大空襲など幾度となくおとずれる危機を乗り越え発展を遂げた浅草。窮地からの復興を遂げ、現在まで浅草が栄えているのも「観音様」の恩恵に預かっているからだという。

吉隆「これはね、どこでも一緒だと思う。鎌倉や京都、奈良も神社とお寺があってのこと。ヨーロッパもそうだろ?イタリアやフランス行ったって(人の集まるところは)教会なんだよ。だからね、観音様あっての仲見世なんだ。でも仲見世あっての観音様なの。わかんないけども、僕は観音様も仲見世を大事にしてると思う。」

生きてる人を大事に先代から受け継がれた思い

その中でも、「助六」を受け継いでいく中で大切にしていることがある。それは先代であり父である木村卯三郎の言葉だ。

吉隆「僕が店を継いだ時、親父からは「自分が商品を好きになること。自分の好きなモノを売れ。」と言われた。それまで継げなんて一言も言われてなかったんだけどさ。それから死んだ人間はいい、生きている人を大事にしろ」って。

ウチの親父とお袋は観音様の浅草寺でお葬式をやらせていただきました。お寺には回向寺と祈願寺があって、ここは祈願寺なんだ。だから墓地も檀家もないんだけど、やっていただいた。これは本当に感謝してるよ。でも僕は自分の葬式やらないよ。親父が言うように生きてる人を大事にしてほしいし、(自分の葬式なんか)意味ねえと思うんだよなあ。そうでしょ?もしかしたら家族だって悲しまないかもしれないしね(笑)。」

死んでもなんにもならない。生きてる人を大事にしろ。そう言って、棚にある玩具を手に取る。「助六」の小玩具には、全てに意味があり、そのどれも健康を願ってのものだという。

吉隆「これは〝笊(ざる)かぶり犬〟と言って、張子の犬が笊をかぶったもの。竹冠に犬を書くと「笑い」という字に見える。いつも笑顔で居られるようにという意味をかけてある。本当は赤ん坊の健康を願って作ったんだけど、年寄りに一番売れてるんだよな、一番健康気にしてるから(笑)。

そしてこれが「赤ふくろう」。ふくろうは知恵の神とも言われる。でも普通じゃつまらないからって錦絵にある赤い梟を参考にして赤くしたんだ。昔、赤い色は病気を防ぐ縁起の良い色だった。神社仏閣やダルマもそうだろ。それで、「ふくろう」に「不苦労」という字をあてて、苦労を知らないという意味を込めたり、「福籠」という字を当てて福が籠る、「福老」という字を当てて不老長寿を願う縁起物として売ったんだ。」

次から次へと深い意味が溢れてくる「助六」の小玩具。これらの意味は全て昔から伝えられているものであり、浮世絵や歌舞伎を通しても受け継がれてきた。文明は進化していくものであることに対し、文化は伝えていかなければならないもの。

吉隆「日本の江戸のおもちゃってのは、作りはシンプルなの。だからね、ウチのおもちゃは全て子供でも作れるんだよ。今はなんでも中国製でプラスティックばかり。んでもってプロでも直せない。逐一部品やらを取り替えなきゃいけないだろ。でも昔は自分で作れて自分で直せた。そこが江戸趣味小玩具の良い所だと思うね。まあしょっちゅうマネされるんだけどね。ウチの親父はまだ余裕あって、「マネするよりもマネされた方がイイ」なんて言ってたけど(笑)。」

主人と職人一体となって繋ぐ暖簾

吉隆は、「助六」の歴史を語るにおいて欠かすことのできない職人に対する想いを語り始めた。

吉隆「僕は思うんだよね、つまらない学校行くんだったら絶対専門学校行ったほうがいいよ。腕に仕事があるって事はさ、大切なんだよ。無から有を生ずる人っていうのは、僕は羨ましいと思う。一番羨ましいのは建築家。手掛けたモノがずーっと残るんだから。俺の友達にいるんだがな、「あの橋は俺が作ったんだ」って言うんだ。子供にも孫にも言える。だからね、ウチの職人も羨ましい。」

吉隆は職人を〝無から有を生ずる人〟と称する。「助六」では主人が企画・プロデュースし、それを職人が作り上げるという共同作業を続けてきた。だからこそ、自分の想いをカタチにして世に伝え遺すことが出来る職人を、羨ましく感じるのだろう。

吉隆「僕が継いだ時に職人は全部で48人いた。でも今は23人。大変なんだよ、こういうモノ作りってね。いろんな取材やってるからお分かりだろうと思うけど、大きい方が楽で高く売れる、お雛様とかね。これはウチで一番大きいコマ。これだけ回るコマなんて中々ないんですよ。だから如何にバランスが取れてるかがわかる。これが一番大きいのなんだけど、これ650円なんだよ。十個作ったら6500円、百個で65000円だろう。

だから千個作らないと子供二人養えない。千個なんて数えるだけで大変だよ、だけどそれを主人は作らせなきゃいけない。「君しかいないんだ」と言って作ってもらうんだよ。先代の親父からもお前は職人じゃないんだから、作る必要がない。職人に気持ちよく仕事してもらうようにしろって。」

主人として職人を如何に上手く働かせることができるか、話す言葉の端々から普段の主人と職人の細かなやりとりが浮かび上がる。

吉隆「それからね、小さいからって手間を省略しちゃ駄目。それだったら誰でもできるからね。小さくても、大きいものより良いものを作ろうと。例えば世間一般に「手作りですから一つずつ違います。」ってあるけど、ふざけんなって思うよ(笑)。一つずつ違ったらそれは職人でもなんでもない素人だからね。」

その中で職人は、何を考え、どのように作っているのか

吉隆「基本的には昔のモノを作ってる。そして、店で売るものは僕の言うことを聞いてもらう。職人が好きに売る展覧会なら、好きなようにやってくれと。展覧会で売るものは君の自由に作れと。でも店で売る時に俺が気に入らないもの売るのは、お客様に申し訳ないんだよね。さっきも言ったけど自分が商品を好きになって、自分の好きなモノを売る。だから僕の言うことを聞いて、言う通りに作ってもらう。」

そう言ってラクダを模した小玩具を見せてくれた。曲がった尻尾が特徴的なそのラクダは、躍動感に溢れ、細かな工夫が随所に感じられる。

吉隆「僕は浮世絵に出てくる動物、その中でもラクダをやってるんだよ。それでこのラクダ、尻尾は真っすぐじゃなくて、曲げろって言って作ったんだ。普通は真っすぐにするんだけどね。昔からラクダを見るだけで病気が治ると言われてきた、だからラクダをやるわけだ。それで職人に何とかやってくれと頼む。僕はプロデュースは出来るけど、作ることはできないからね。」

そうは言っても小玩具屋の主人、ある程度自分で作れないものなのか

吉隆「ホントに出来ない。中にはね、出来ないのに出来るふりしている主人もいるんだよ。俺はそういうの大っ嫌いなんだよ。よく取材の人に「本当ですか?」って聞かれるんだけど、ホントに何にも出来ない。ウチはねえ、五代やってるけど主人は誰も作れない。親父もそう、プロデュースだけ。それでいいの、批評家って楽なんだよ。野球の批評家と同じだよ。あん時ホームラン打てば勝てた、なんて当たり前だよ(笑)。言うのは簡単。楽なんだよスゴイ楽なんだよ。だからさ、作る方が大変なんだよ。こういうこと言うのはいかんのかもしれんけど、僕はあえて言ってるよ(笑)。やっぱり職人は、僕の財産ですから。職人がいなかったら僕は何もできない。」

自分では成し得ることが出来ない提案をしっかり表現してくれる職人がいるからこそ、出来るなどと簡単に口にはしない。そして、その職人たちには、吉隆の提案を受ける中で様々な主張が見られるのだと言う。

吉隆「職人っていうのはね、やっぱり自分の主張があるんだよ。主張があるからこそ、それぞれ良いモノが作れる。例えば、ラクダの後ろ足だけ長く作ったりする職人がいるんだよ。でも、そういう部分は容認してる。基本的には昔からの形があるんだけど、パッと見てわからなければ俺は良いと思ってる。そうすることで、彼ら職人に自由な表現が生まれる。やっぱり作り手っていうのは、必ず主張があると思うんだよね。そこは尊重してあげたい。

今までね、親父の頃の職人が勝手に作って勝手に持ってきたのを全部買って並べてたの。今はやっと僕の職人だからさ、注文したものしか並べないけどね。そうじゃないとヨソに出ちゃうから。こうすることで誰も見たことない。そういう店になるんだよ。僕は、ウチの店をもう一回行きたい店にしようと考えてやってる。日本は流通が充実してるから、北海道のものが沖縄に、沖縄のものが北海道にあったりする。だからどこでも何でも売ってるんだよ、そうだろ?でも、ウチは違う。

昔は、職人たちが全員浅草にいたんだよね。でも今では北は知床、南は博多まで全国各地にいるよ。だから俺も、職人を探しにあちこちに行くんだよ。有難いことに160年もやってるとね、やりたい人が出てくるんだよ。人の心に響く文化ってのがあるわけで、江戸趣味小玩具もその一つだと思う。まあやりたいって言ってくれる人を、如何に助六の職人にするかが肝なんだけどね。」

本物は忘れ去られることはない 「助六」が見据える未来

長い歴史を紡いできた中で、多くの人々を魅了してきた「助六」の未来をどう見据えているのか。

吉隆「さっき言ったように今のおもちゃは何でも中国で出来てる。僕が小学校の時に、将来産業ってのは中国に行き、インドに行き、アフリカに行くって習った。いつまで経ってもそんな時代は来なかった。でも今、来てる。だから将来こういう江戸趣味小玩具も、例えば中国で作ったり、アフリカで作る時代が来ると思う。アフリカでもね、なんでもプラスティックだけじゃなくて、木の文化や土の文化がある。だから俺はこういう江戸趣味小玩具は作れると思う。しょうがないですよこれは。

だけどね、本物ってのは必ず残るんだよ。技術が進歩して、偽物が大量生産できるようになっても、偽物は時代と共に消える。でも本物が忘れ去られることはない。

例えばヨーロッパの裁判所で、中世の頃のカツラをかぶった裁判官がでてくるじゃないですか。なんで今頃あんなもん被るんだって。でも被ってるんですよ。西部劇もチャンバラも残ってるんだから。狭まっていくとは思うけど、消えてなくなることはない。だから別にウチが、助六だけが江戸趣味小玩具をやらなくたって別にいいと思う。やる人がいればね、でもなくなっちゃうのはしょうがないと思う俺は。なくなりたくはないよ?だけどそれはしょうがないよ。でもね、やっぱり遺したいと思うよ。倅が六代目になるっていうのは、やっぱり嬉しかったし。

大げさに言えばミステリーなんだよ。他所の人形屋にどうして助六は続いているんだと。一般的には大きくて良いモノがいいんですよ、だけど小さくて良いっていう人もいる。商売ってのはさ、丁寧を選べばいいんですよ。それを好きな人がきてる。つまんないもん、ありふれたもんは嫌だと。お嫁行くとき持っていくようなもん買いたい、息子がお嫁さんもらった時に、飾っておけるモノが買いたい。そういうお客さんが来てくれる。そんな人たちを裏切らない、ここにしかない小玩具をこれからも作り続けていくよ。」

「和のモノは少なくなる、せまくなる」。幾多の苦難を乗り越えてきたからこそ、吉隆は冷静な眼差しで「助六」の未来、浅草の未来をそう俯瞰する。少子化やグローバル化、職人の減少により、日本の和・伝統の担い手は減少しているのが現状である。その中で、お客様にとって「もう一度来たい店」と成るべく紡がれた「助六」の歴史が、消えてなくなることはないだろう。

取材中、老若男女、日本人から外国人まで実に幅広い層のお客様が訪れた。吉隆氏は誰とでも分け隔てなく接し、時には流暢な英語を駆使して、江戸趣味小玩具と浅草の街の魅力を伝えていた。

仲見世ならではの主人とお客さんの距離感に、浅草、そして「助六」の文化が長きに渡って継承されてきた秘訣を、垣間見ることができた。今後、多様な文化が移り替わるグローバル社会においても、カタチを変え場所を変え、多くの人の心に「助六」の未来は繋がれていくだろう。

ひとつひとつに願いが込められた小玩具

笊かぶり犬

子の健康を願って作られた「笊かぶり犬」は、「鼻づまりしないように」と水の通りがいい笊、

そして「瘡(かさぶた)が小さくなりますように」とつぼめた傘(瘡とかけて)を笊の上に載せて、

張り子の犬に被せている。

また、「犬」という字に「笊」の「竹かんむり」を被せると「笑」という字に見える。

子に「いつも笑顔で元気に育ってほしい」という願いが込められている。

赤ふくろう

江戸時代、疱瘡が死の病として恐れられていた頃、赤は疱瘡除けの色と信じられていた。

また、この「赤ふくろう」には達磨と同じように底に重りが付けられており、倒してもすぐに起き上がる。

病に倒れてもすぐに起き上がる、回復を祈る思いが込められている。

丸〆猫

1852年に浅草で売り出された。

この「丸〆猫」が招き猫の元祖と言われている。

「丸〆猫」には「万事うまく納まるように」という願いが込められている。

小野道風蛙

「一生懸命努力すれば、運さえ味方にできる」を信条に、血のにじむような努力をした小野道風。

この逸話から着想を得て作られた「小野道風蛙」は、努力する人の運を引き上げる縁起物となっている。

しめこの兎

歌舞伎の「法界坊」を参考に作られた。

兎を絞める際の、「絞める」と「しめた!」という気持ちを重ねたものである。

そんな想いと勢いがこの玩具には込められている。

鮮やかな色合いの玩具が隅々まで並べられた店内。

一つ一つが手のひらサイズにも関わらず、サイズ以上の大きな存在感を放っていた。