- 2020.09.28

今や高級果物の代名詞 世界に例のない果物専門店

贈答用の高級果物といえば千疋屋である。1つ1万円を超すマスクメロンは庶民の憧れだ。

千疋屋は、江戸後期の1834年に初代・弁蔵が現・埼玉県にある千疋村の野菜や果物を江戸に運んで売ったことに始まる。やがて売り物を果物に絞り、「水くわし安うり処」の看板を掲げ、自身も千疋屋弁蔵を名乗るようになった。

以来180年余り、徳川家御用達から明治へと時代を乗り越えながら高級果物店としての地歩を固めてきた。果物を法人の贈答品とし、フルーツパーラーを広めたのは千疋屋の功績である。

現在は6代目を大島博氏が引き継ぎ、千疋屋総本店・代表取締役社長を務めている。

フルーツという気候・時節に左右されるデリケートな商材を扱いながら、千疋屋という老舗ブランドをいかに守り育てていくのか。国より農作物が輸出商品として位置づけられる中、フルーツ専門店としても国際化の流れに対応していく必要がある。

日本橋という老舗の集まる土地に根を張りながら、時代に合った店づくりを行ってきた大島氏の舵取りに注目が集まる。

「生まれた時からフルーツに囲まれていましたね。小学生ぐらいの時には、りんごを食べると種類が当てられるぐらいで、誕生日会を家でやった時も、フルーツが盛りだくさんでした。大島の家へ行くとフルーツうめえぞと。

夏休みの自由研究は果物をテーマにした覚えがあります。」

大島氏が千疋屋を引き継ぎ、社長になったのは40歳の時。明治維新、関東大震災、戦争、そうした危機をくぐり抜けて守られてきたのれんである。私の代で失敗しましたとは間違っても言えない、重い責任がある。

「戦争の時が一番大変だったようですね。フルーツの場合、いろんな産地がありますから、地震でも農家がやられてなければ大丈夫なんです。しかし戦争の場合は、こんな時に高級フルーツを作っている場合じゃないですからね。売ろうと思っても、モノがない。雑煮の配給場所にもなったりしたそうです。

私が社長になってからリーマン・ショックがありましたが、リーマン・ショックなんてどうってことないですよね。戦争の場合は、ホントに生きるか死ぬかだったわけですから。」

しかし企業の危機はマーケティングの変化として現れる。

高度経済成長期には、千疋屋のフルーツと言えば法人の贈答品の定番だった。もっともフルーツが売れた時代と言っていいだろう。そんな当時と今とでは売れる量が違う。バブルがはじけ、お中元やお歳暮を廃止する企業が増えた。千疋屋も大きな方向転換を迫られることになる。

そこで大島氏が手掛けたのが、千疋屋というブランドを法人から個人へと浸透させるための新たなブランド戦略と商品構成の見直しだった。

留学で知ったブランディング 新たな千疋屋への再生

果物専門店で百数十年の歴史を持つ店は世界に例がないという。

「慶応義塾大学法学部を出てからアメリカへ留学しました。そこでロンドンから客員教授で来ていた経営学の先生に、そんなに歴史のある果物店はないと興味を持たれましてね、ロンドンへついて行きました。下宿しながら、先生のカバン持ちみたいなことをしていました。」

その時に学んだのがブランディングだった。今でこそCI戦略は重要な企業戦略だが、当時はまだ新しい概念だった。

帰国後、輸入代行会社を経て昭和年に千疋屋に戻り、貿易部長として輸出入を統括する。

大島氏が社長になって最初に手掛けたのが、千疋屋の新たなブランディング戦略だった。ブランド・リヴァイタル・プロジェクトと名付け、これまでの千疋屋のイメージを一新する大胆な試みだった。

「入社した時は何もわからなかったんですが、社長になってからですね。自分の生きている世代と店のやり方が違う。デザイン的にも会社の機構も違う。ブランディングについてはすべて見直しましたね。」

千疋屋というブランドの認知度は高く、高級ブランドとして不動の位置を占めていた。その一方で客層が高齢化し、若年層の取り込みができていなかった。デザイン戦略が希薄で顧客とのコミュニケーションが成り立っていないなど大きな問題点が浮かび上がっていた。そこでまず、ブランディング戦略で最初に手掛けたのはリーフレットだった。

「商品を包装する際に小さなリーフレットを同封するようにしたんです。そこに弊社がお客様に約束することを書かせてもらった。そうやってお客様と約束することで、自分たちもその約束を守ることになる。」

顧客とのコミュニケーションを小冊子を通じて行い、同時にブランドイメージの一新を図ろうとしたわけだ。

ロゴや包装紙はレトロ調を通り過ぎて古くなり過ぎていた。アメリカ留学中、現地で触れた最新のグラフィックデザインからすれば、あか抜けていなかった。そこでビジュアル面も一新する。

「最初はビジュアル中心だったんですが、やっていくうちにブランディングは企業の在り方そのものだと気がつきました。結局、人事やサービス、すべてを見直さないといけない。

もちろんフルーツを軸足とする商売の姿勢、そしていかにお客様からの信頼を得るか、千疋屋のフルーツを買って後悔しなかったか、そういうことが基にあります。それは変えられない。しかし時代が変わり、人の嗜好は変わります。」

千疋屋のポジションとして、「生活の中の存在感」「独自のスタイル」「フレッシュな老舗」を目指し、あえて高級という言葉を使わず、「ひとつ上の豊かさ」をブランドのコアに据えた。

こうしてパッケージが変わり、商品が変わり、社内の体制が変わった。しかし変わってはいけないのが信頼だと大島氏。

「時代の変化に合わせて、顧客の意見や気持ちを大事にしながら常に臨機応変に対応していかなければいけないと思いますね。」

果物の初物が出る季節には、千疋屋にはメディアの取材が殺到する。間違いなく千疋屋には初物がある、という信頼がそういう形になって表れるのだ。

法人から個人へ 加工品で変化に対応

千疋屋総本店 日本橋本店

「それまでは法人相手のギフトでしたからね。一気に売り上げが減りましたね。ちょうど僕が店頭にいた頃で、これはマズいなと思っていましたね。それで社長になってからは生フルーツ主体からビン・缶詰のような加工品主体に方向を変えて行きました。

若い人たちにとって、千疋屋のフルーツは高いです。一番安くてバナナが1本200円、りんごが1個1500円。買えませんよね?だから数百円の単価のケーキで千疋屋を知っていただく。やがて時間が経って、ある程度の立場になられたら贈答品に千疋屋を使ってみようかとなる、その導線を大事にしたい。」

現在、売り上げの8割は加工品である。元々フルーツパーラーではケーキなどを販売していた。そのレシピを工場のラインに乗せることで、千疋屋の味を再現している。

「フルーツ屋としての視点のケーキをご用意しております。フルーツは熱を加えると味が変わってしまいますから、なるべく生のフルーツを使ったケーキを基本に置いています。日持ちしないので大変ですが、マンゴーカレーのようなグロッサリーも作っています。

加工品がラインナップされたことで、空港や駅のターミナルで個人のお客様に東京土産として持って帰っていただくことができるようになりました。もちろん加工食品は売り上げを上げるための戦略で、生のフルーツを主体に販売していく姿勢は昔から変わっていません。」

日本一美味しい品質を維持する

180年を超える老舗を守ってきた信頼はどのようにつくられているのか?千疋屋の場合、主力商品の生フルーツは繊細だ。

夏はマンゴー、秋はブドウ、冬はみかんと、季節ごとに売れ筋が変わる。それぞれにそれぞれの旬があり、美味しさがある。流行り廃りもある。

「味が良くないと扱えません。例えば最近は大きな品種のイチゴが増えてきましたが、多くは甘いことは甘いんですが、コクがない。水分が多いと実は大きくなりますが、それだけ味は薄くなります。」

流行っているからと言って、安易に新しい商品を扱うことはしないし、またできない。

「良いものの判断は難しいんです。糖度は測れるし、酸度も測れます。コクってわからない。人間が食べてみての感覚でしかない。

市場では仲卸に、桃だったら糖度14度以上と指定するわけですね。さらにそこから一つひとつに糖度センサーを当てて、一番良いものだけでプレミアムボックスという形で詰め替えてもらうんです。そういう手間をかけるので、高くなってしまいます。」

千疋屋の代名詞である高級メロンも、非常に手間がかかっている。苗は7種類あり、季節ごとに違う苗のメロンが収穫されている。気温が違っても同じ味が維持できるように手間がかけられているわけだ。栽培もガラスの温室が使われ、冷暖房完備。暖房はともかく、冷房を使う作物など聞いたことがない。

「うちではすべて大田市場(東京最大の青果市場)を通して買っています。昔はあったんですが、今は契約農家ではないんです。農産物は繊細な技術が必要で、山の傾斜一つ違うと美味しいものにならなかったり、季節によって良いものができるとは限らない。市場を通して買った方が、気候の変化でこの地方が不作でも他で採れればそちらを買えますし、品質の良いものはひと握りしか採れない。我々もこれ以上売れると品物が揃わない。」

これがフルーツという生の商品を扱う難しさである。売り上げを上げるために店舗を増やそうとしても、高品質のフルーツが揃わない以上、店舗を増やすことができない。品質を落とせば展開は可能だが、それではブランド力が失われる。日本一美味しく高品質の果物には、それだけの理由があるのだ。

「お客様は日本で一番美味しい、世界で一番美味しいフルーツを求めています。ある種の希少価値を求めています。そうした価値観に合った良いものを売っていきたいと考えています。」

ライバルで仲間千疋屋三家

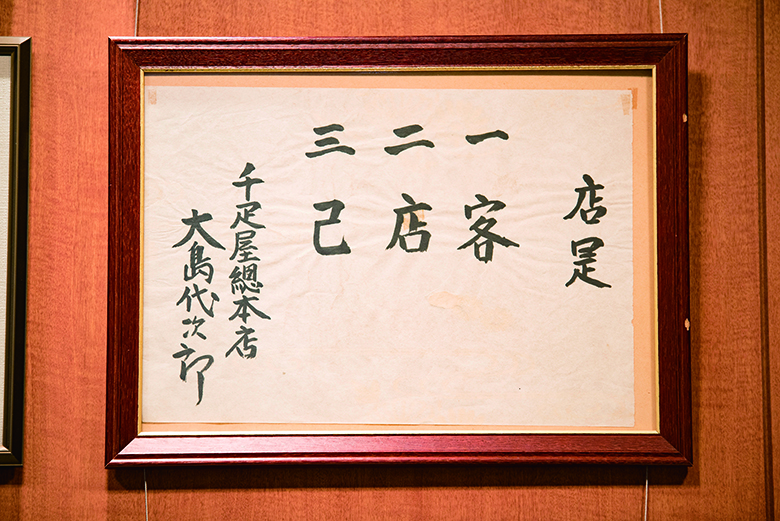

千疋屋総本店 店是

現在の千疋屋は3店舗。千疋屋総本店、京橋千疋屋、銀座千疋屋があるが、明治時代には7〜8店舗があった。

「今でいう退職金代わりにのれん分けしていたんですね。小学校卒業ぐらいから店に入ってもらって、ひとり立ちできるようになると暮らしていけるようにお店を持たせて、資金を出して。のれん分けした番頭さんたちには、2代目3代目の娘たちが嫁いで行って。だから血は繫がっているんですよね。」

関東大震災や戦争を乗り越えて残ったのが現在の3店舗である。チェーン店でもグループ会社でもなく、それぞれはまったく別の会社だ。別の会社ではあるが、千疋屋というブランドの下に協同している。

「商提携はありませんが、良い意味でライバルでしょうか。たとえば私どもの商品にフルーツサンドがありますが、3店とも少しずつ味が違うんですよ。配合が違ったり、サワークリームを入れたり。三家を食べ歩いてどこのが好きと言ってくださるお客様もいて、ありがたいですね。」

最高品質のフルーツを日本から世界へ

これからは日本のフルーツを世界の人に知ってもらいたいと大島氏は考えている。

「日本人は食にこだわります。消費者が味にこだわれば、生産者もどんどんこだわり、品種改良によってより良いものが生まれてきます。そういう国の果物だから、特殊なんですよね。

四季があり、年間通して、これだけの種類の果物が出回る国ってないんですよ。ある意味、日本の文化と思っているので、普及啓蒙していきたいと思っています。」

しかし現実問題として検疫の関係があり、日本の果物を国外に持ち出すことは難しい。農作物の虫害を防ぐためであり、中近東諸国のように農業が実質的にない国を除けば、ほとんどの国には厳重な検疫体制がある。そうした国では観光客によるフルーツの持ち帰りもできない。

現状ではゼリーなど一部の加工品を東南アジアの日系デパートに置いているだけだ。海外からの観光客が増える中、どのように日本のフルーツを知ってもらうのか、今後の課題である。

一方、新たな試みとして、インターネットを通じたオンライン販売も開始した。平成18年に清澄に流通センターを新設、インターネット事業や商品事業部を移転した。

「元々、千疋屋が東京にしかなくて地方に店舗がないのには理由があって、一番ランクの良いフルーツは東京に入ってくるんですよ。東京に相場が立つ。良いものが売れる。東京からまた地方へ送ると鮮度が落ちる。

クール宅急便が登場したことで、地方へ送ることができるようにはなってきました。クール宅急便がない頃にフルーツを北海道に送ると、凍ってしまうんですよ。そうすると商品にならない。

東京のお店から地方のお客様に商品を送る形で千疋屋を使っていただくことができるようになったんです。ケーキ類については、地方の物産展へ出店することで、召し上がっていただく機会を設けています。」

次の100年も千疋屋 ブランドの維持への取り組み

額縁入りの書

東京には創業100年以上、三代以上同業が続く老舗の中の老舗が集まった東都のれん会があり、現在50余店。当然ながら千疋屋も属している。

「ITのような新しい技術分野では、技術革新でなくなってしまうものが多いじゃないですか。老舗として続いてきたものは、食や衣類、雑貨など生活に密着したものになります。私どももフルーツという食でしたから、こうやって広げられてきたのかと思いますね。」

どこを真似しようという同業者はない、と大島氏。

「時代時代で経営者として思ったことをやっていかないと、時代に追いつけないですよね。

初代は露天商から始まり、水菓子安売り処という看板を掲げていた。日本のフルーツは、水菓子と呼ばれていたように、茶菓子、デザートでした。海外のフルーツの扱いは違います。東南アジアでは水分や栄養を摂るためのもので、野菜と同じ。だから海外に比べて、日本のフルーツ消費量は少ないんです。

特別に美味しいものを時々食べるというのが日本のフルーツ文化だった。そういう文化がこの先、どう変わっていくのか?」

平成20年、千疋屋三家はこれまで社長止まりだった月1回の三家交流会を各部門の責任者を交える形に拡大した『千疋屋グループ交流会』を発足させた。今後も千疋屋が千疋屋であり続けるための三家協力体制とブランドの維持管理体制づくりの第一歩だった。

「100年後も千疋屋であり続けるために、という主旨で千疋屋・2008年共同宣言というものを発表させてもらいました。法令順守や協調・協力とか書いてありますが、ようするに真面目にやりましょうということですね。

小売部門やフルーツパーラー部門、ケーキ製造部門、総務・人事、いろいろ部門があるんです。そうした全部の部門が三家で定期的に会議を開いて、それぞれを高めていき、千疋屋というひとつののれんをブラッシュアップして次の世代に受け渡したいと思っています」

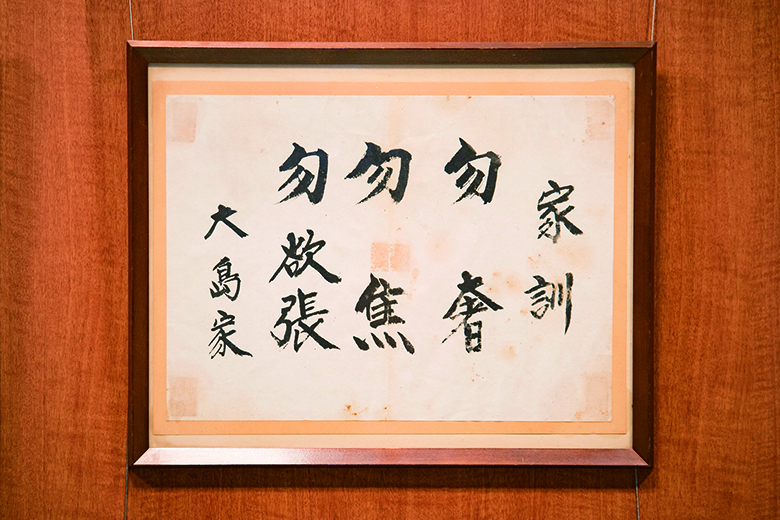

大島家 家訓

驕ることなかれ

焦ることなかれ

欲張ることなかれ

大島家代々の家訓である。

「一言で言えば、謙虚にしなさいってことですよね。新入社員が入って来た時にも説明するんですが、あくまで家訓なので後継者の気構えですね。」

その腰の低さが、長い年月を超えて信頼のブランドを培ってきたのだろう。