- 2020.10.03

語り継ぐべき日本の逸品 越後絵ろうそく

大切な方の、特別な日に。

雪深い地域では、冬の間仏壇に何も飾れませんでした。

そんな中で、少しでも仏様に喜んでもらいたい。そんな想いから、白いろうそくに花を描いたのが絵ろうそくの始まりと言われています。

小池ろうそく店ではろうそくの一つひとつを、今でも職人が手描きで作っております。

あなたの大切な方の、特別な日の贈り物に。

ろうそくの歴史と「越後絵ろうそく」の始まり

火をともし、暗闇を明るく照らすろうそく。光度を表す単位「カンデラ」はろうそく(キャンドル)に由来するという。

ろうそくは、西洋や中国では紀元前から存在していたと考えられている。古くから使われていたのは、ミツバチの巣から取る「蜜蝋」を原料とする蜜ろうそく。

日本には、大陸から仏教とともに蜜ろうそくがもたらされたとされている。そう考えると、日本国内だけでもろうそくの歴史は1500年ほどあることになる。747年(天平19年)に作成された「大安寺伽藍縁起并流記資財帳」には、722年(養老6年)に大安寺が元正天皇から賜ったものの中にろうそくがあったと記されている。

遣唐使の廃止に伴って蜜ろうそくの輸入がなくなり、その不足を補うために、「松脂」を使ったろうそくの製造が日本国内で始まった。鎌倉時代には宋から「木蝋」などで作られたろうそくが輸入され、武家社会でも広がりを見せた。室町時代、ハゼノキから木蝋を採取して作ったろうそくが普及。いわゆる和ろうそくだ。贅沢品であり、武田信玄が織田信長にろうそくを贈ったとも。

江戸時代になると商工業の発展に伴い、灯りの需要が増大。ウルシやハゼノキの栽培が各藩で奨励され、その果皮から採取した木蝋をもとに、ろうそくの生産量は大きく伸びた。しかし、高価なものであったことに変わりなく民衆の日常生活で使われることはあまりなかった。そんな中でも吉原の遊郭は、たくさんのろうそくで明るく照らされたという。

明治になり、ろうそくの需要が更に増すものの、木蝋を原料とする和ろうそくでは生産量に限界がある。そこで石油由来のパラフィンワックスを原料とする西洋ろうそくの輸入・製造により、大量生産の時代へ。次第に灯りはろうそくから石油ランプや電灯に取って代わり、ろうそくは宗教儀式やイベントの必需品など身近なものに。

越後絵ろうそくは、雪深い日本の北国ならではの理由で生まれたもの。豪雪地帯は半年もの間花が育たない。そうするとお仏壇に花が飾れない寂しい期間が続く。そのため、ろうそくに絵を描いて仏花の代わりとしてお供えしたのが始まりといわれている。

当初は職人もなく、さりげないものだったそうだが、それが徐々に形を変えて、金箔や銀箔を貼った豪華な装飾まで施されるように。四季折々の花が細長い局面に豊かに表現された手書きの花ろうそく。

「火をともし消え行く花は、仏に伝わる」。新潟市にある小池ろうそく店は、越後絵ろうそくの火を絶やさずにともし続けている。

大正時代の童話にも残る「絵ろうそく」

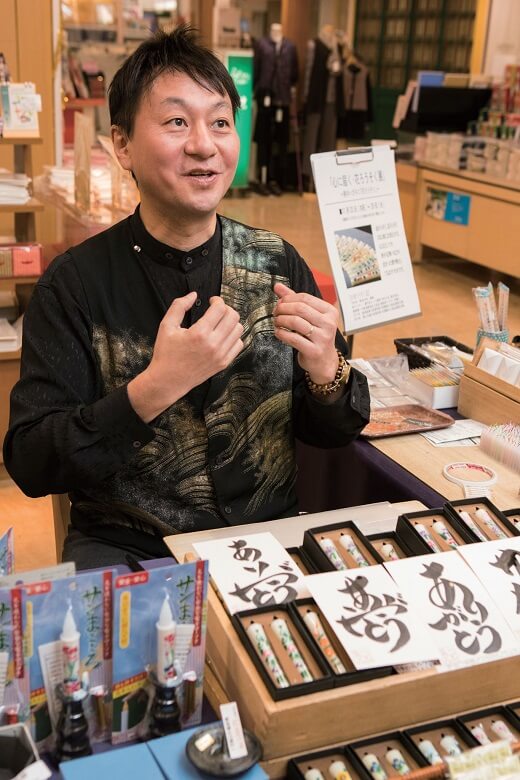

1893年(明治26年)に創業した小池ろうそく店。小池孝男さんは4代目だ。かつてはまちに1軒「ろうそく屋さん」があることは当たり前だったという。

「お米屋さん、酒屋さんと同じような感じかな。うちは最初、油商といわれていて、菜種油やびんつけ油も扱っていたみたい。その中にろうそくもあって。灯りを扱うので、今でいうと電気屋さんみたいな感じだったかもしれません」

絵ろうそくがいつできたのか、明確ではないそうだ。

「最初はきれいな絵なんかじゃなかったのでは。たぶん、おじいさんを亡くしたおばあさんが、こう思ったのかもしれない。おじいさんが亡くなったけれど、冬だから花1つない。おじいさんと出会ったのは桜の木の下だったな、じゃあ私は絵なんか上手じゃないけど、桜らしいものを描いてあげようって。絵ろうそくは誰かから言われた、例えばお殿様に言われたとかではなくて、庶民の想いから始まったんじゃないかと思います。

福島・会津の方にも絵ろうそくがあって、お殿様に献上したという話があります。記録・文献で残っているのはそのくらいだと思います。それが江戸時代だと言われています。

絵を描くろうそく屋が出てくる小説があるので、それが書かれた明治・大正の頃には絵ろうそくは確かにあったんだと思います」

大正時代に発表された小川未明作の童話『赤い蝋燭と人魚』。新潟県上越市の「人魚塚伝説」から着想したといわれている。美しい人魚の娘が、育ての親である人間の老夫婦が作る白いろうそくに赤い絵の具で絵を描いたところ、それが評判となりろうそく屋が大繁盛するという話だ。

現在、絵ろうそくを作る会社は日本全国でも数少ない。小池ろうそく店でも、3代目の時にはほとんど絵ろうそくの取り扱いがなかった。

一つひとつのろうそくを職人が手描きで作っていく

「私が知っているだけでも、絵ろうそくを作っているのは20社くらい。だからよく言われるんですよ、名刺交換をすると『ろうそく屋さんの名刺を初めて見ました』、『ろうそく屋さんっていう職業があることを初めて知りました』って。

先代である父の時に、ろうそくを大量生産する時代になって、1本千円の絵ろうそくなんて理解されない。火が付けばいいじゃないかと。それでろうそく屋さんというもの自体が一気に廃業に追い込まれていきます。うちもろうそく専業でやっているわけにはいかなくなって、雑貨店やコンビニみたいにいろいろな商品をそろえて、その中にろうそくがありますよという業態になりました。」

新潟県外の大学に進学し、就職した小池さん。家を継ぐ気はなかった。ところが、絵ろうそくとの出会いが人生を変えていく。

「私は学校を卒業して静岡で勤めていたんですが、父が病気だということで新潟に帰ってきました。家業を継ぐ気は全くありませんでしたが、家の片隅にあった絵ろうそくに出会ったんです。ほとんど記憶にもないものだったから、何だと聞いたら、『年に数本しか作らない商品だ』と言うんです。頼まれたら作るというものだったんですね。そこまで衰退していたんです。百円ショップでろうそくが買える時代に、1本千円のものなんて売れないですよね。いくら手作りだ、手描きだと言っても、無視されるような時代。絵ろうそくが世間から忘れ去られていました。

それから絵ろうそくの絵師に会う機会があって、『火をつけて消えるお花は、仏に届く気持ちなんですよ』と教えてもらったんです。新潟は米や酒、魚など食文化が有名だけれど、こんな心の文化もあったんだと知りました。絵ろうそくをやってみようかなと思いました。でもバブル絶頂期でしたから、お勤めした方がいいと両親からも反対されたんですよ」

前途多難な絵ろうそくの道 物産展で火がついた

花ろうそく20cm 豪華な柄は贈り物やお供えはもちろん日本土産としても最適

絵師の言葉で絵ろうそくへの挑戦を決めたが、歓迎する声は聞こえてこなかった。

「白いろうそくに興味はありませんでしたが、絵ろうそくはやってみたいと思えました。始めるにあたって、絵ろうそくを持って何軒かにリサーチに行きました。そうすると『昔あったね、こういうの。今は売れないから無理だよ』と言われました。

売れないなら何か肩書きが必要だと、新潟県の推奨品への登録を申請しました。絵ろうそくがもう他にないものだからOKが出て、新潟県のお墨付きをもらったんです。それでも『だから何だ』と相手にされませんでした。私も生活がかかっているので、企業へ勤めに出て、空いた時間を絵ろうそくの研究に費やしました。

そしたら県の方から、百貨店で新潟物産展があるよと教えてもらったんです。出展のための商談会があるから行ってみたらと。百貨店の担当者に『物産展はお祭りであって、葬式ではない』と言われ、用意された場所はトイレの前。それで初めて物産展に出ましたが、全然売れませんでした。東京で2回、大阪で1回。いい加減挫折しそうになりましたよ。

本当にくじけそうになった時に、あるお客さんから、物産展でこう言われました。『兄ちゃんあんた作れるのかい、作れるんだったら作ってみてくれよ』。

それで>ろうそくの製作をしていたら、人が集まってくるんですよね。『何やっているの?』って。会場に来ていたおじいちゃんおばあちゃんたちが、小さい頃に見たことがあるって言うんです。『うちの近くのろうそく屋がこんなことやっていた』って言うんですよ。北陸出身の方もいらっしゃって、懐かしがってくれました。すると皆さん、『これは雪の多いところで生まれたんだよ』と、販売員みたいに講釈するんですよ。応援しだすんです。それをキッカケにどんどん注目を浴びたんですね。」

実演販売で注目を浴びた絵ろうそく。事態は好転していく。

「全然売れなかった時の物産展の担当者が、数年後にはこう言いました。『イベントっていうのはお祭りでしょ。お祭りにろうそくはいるよね。神輿でも灯篭でもろうそくは必要。腐らない、傷まない、消耗品。こんないい商品はない。』それでメインに持ってくるんですよ。絵ろうそくが新潟物産展の中でも、3本の指に入るほどの人気者になるんです。強烈に売れましたね。私が25歳の時でした」

絵ろうそくの絵師の数は減っていたが、プリントのものを売ったり、絵が好きだという人に描いてもらったりしながら需要に応えた。消耗品ゆえに定期的に売れた。

「新潟出身で都会に住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんが買いに来てくれるんですね。使い切るとまた買いに来てくれました。リピーターですね。例えば法事で去年きれいなろうそくを使ったのに、今年は100円のものでいいかとはならないですよね。『新潟にはこんな綺麗なろうそくがあるんだよ』と言って贈り物にしてくれることも。5万円分とか10万円分、全部くれなんて言う人もいました。

物産展で火がついて、それから取材が来るようになりました。珍しがって、テレビ局、ラジオ局、雑誌社、いたるところから来るんですよ。

その後百貨店の閉店が進んで取引先がどんどんなくなったんですが、物産展と同時進行でギフトショーへの出展もやっていました。そこで新しい卸先や取引先を探し、全国の仏壇・仏具店ともお付き合いできるようになりました」

万博、ハリウッド 世界の「ろうそく屋さん」に

世界のありがとうろうそく 宗教・宗派・人種等すべてを超えて 2005年「愛・地球博」 2009年「横浜開国博」で採用

物産展から火が付いた小池ろうそく店の絵ろうそく。絵ろうそくは明治神宮への奉納品に、その他のろうそくも万博のライセンス商品や映画のノベルティなどあらゆる場面で重宝されるものになった。

「感謝の気持ちを大切にしてほしい」という想いから考えた「ありがとうろうそく」。ろうそくに「ありがとう」という文字を入れたものだ。もっと多くの人にこの商品を知ってもらいたいとの気持ちで万博への挑戦を考えた。7次審査まである難関を突破し、2005年(平成17年)に開催された愛・地球博(愛知万博)でライセンス商品として認定された。

「類似品があったら地元のものが優先されるんですが、ろうそくはなかったんです。面白さと新しさと、愛・地球博のテーマに沿っているからということで採用していただきました。ありがとうろうそくのジャケットを作っている企業さんにも協力してもらって、審査に合格することができましたね。それで採用された会社は、愛・地球博を取り仕切る伊藤忠商事の会議に出席となるんですよ。

厳選たる審査を乗り越えた企業ですと言って紹介されるんですが、出てくるのは誰もが知っている大企業ばかり。その中で、『小池ろうそく店です』と言ったらざわざわとなって。『なんでろうそくなんだ』、『なんで新潟の企業がいるんだ?』って言われているわけです。それを日経新聞が『個人商店が愛知万博に採用』と面白がってくれて。

新潟の企業で採用されたのはうちだけでした。「ありがとうろうそく」が「世界のありがとうろうそく」になりました。多い時には、私の出張が1年365日のうち、260泊ぐらいありました。ほとんど新潟にいませんでしたね。優秀なスタッフがいるので、私はふらふらと出掛けられるんです。」

ハリウッド映画とのコラボレーションという信じられないような出来事も起きた。

「ろうそくに火をつけると手を合わせますよね。手を合わせて、『馬鹿野郎』って言う人はいません。みんな『ありがとう』って言うんですよね。そうすると言霊の力か、奇跡のようなことが起きるんです。ハリウッドから電話がかかってきました。『ハリウッドって何?』って驚きましたよ。」

2001年(平成13年)9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件。いわゆる9.11だ。

2006年(平成18年)にアメリカで、崩壊したワールドトレードセンターを舞台にした映画が制作され、日本でも公開された。前売り券のノベルティとして選ばれたのが、小池ろうそく店のろうそくだった。

「日本でチケットを買う時のおまけに採用したいと電話がかかってきました。『なぜうちが?』って聞いたら、9.11ってアメリカの歴史を変えた、大きな事件なんですよね。それを忘れないメモリアルの意味や、あまり大きいおまけだとチケットとどっちが主役だか分からなくなっちゃうということで。

映画の主役は、テロの際に人命救助に尽力した警察官たち。その警察官の勇気をたたえる意味で、勇気という文字を入れた『勇気キャンドル』を作りました。驚くほどの数量でした。そしたらやっぱり取材が来ますよ。新潟のろうそく屋がハリウッド映画とコラボって。自分でも不思議だなと思いますね。その時に、『ありがとう』って言ったら『ありがとう』が返ってくるんだなと思いました。」

明治神宮では、明治天皇の誕生日にあたる11月3日を中心に秋の大祭が行われている。境内で舞楽や流鏑馬などの奉祝行事が行われるほか、全国の特産品や菊花が展示される。

「明治神宮は20数年のお付き合いになります。大祭では各都道府県からいくつかの特産品が出品されるんです。腕を競って、各地からいいものを出してきますよね。それで新潟県代表になって、奉納品を作っています。ろうそくは神社仏閣には欠かせないものだし、他県があまり出していないということもあったみたいです。2017年(平成29年)も行ってきました。出品者は招待してくれるので。

それと、明治神宮には文化館という施設があって、その中の記念品売店に小池ろうそく店のコーナーがあるんですよ。絵ろうそくとありがとうろうそくを置いています。今、売店がリニューアル中なので、あわせて新しいオリジナルろうそくを作っています。」

ダメになるものはどうやってもダメになる

自分にできることをやるだけ

絵ろうそくは小池さんに、様々なお客さんとの出会いをもたらした。

「ある時は、金髪で鎖をジャラジャラつけたロックンローラーみたいな若者がろうそくを買いに来ました。どう見てもろうそくに縁がなさそうなんだけど『おばあちゃん子で、これ買うとおばあちゃんが喜ぶんだよ』って。これには驚きましたね。千円あったら他の物も買えるんです。でも、その千円をおばあちゃんのために使おう、ろうそくを買おうと思ってくれた。嬉しかったですね。

あと、夫を亡くしたおばあちゃんはすごく楽しそうにろうそくを買いに来るんですけど、妻を亡くしたおじいちゃんはすごく悲しそうにろうそくを買いに来るんですよね。がっくりと肩を落として、涙ながらに買っていく。男って弱いな、だから女性の寿命が長いんだなって、しみじみ思うこともあります。」

現在、1日に約100本の絵ろうそくを作っている。

「絵ろうそくの絵師は8人います。主に新潟県内から仕入れたろうそくに絵を描いて、付加価値を付ける。短時間でお客様にアプローチできるように考えて、接客には力を入れています。一人でも多くの人に絵ろうそくを知ってもらいたいという気持ちです。

毎年12月になると『ありがとう会』というものをやっています。絵ろうそくを作っているスタッフらを集めてのランチ会です。小池ろうそく店のスタッフから、お店の関係者の多くが来てくれて。普段は作業が分業で、横のつながりが少ないため『箱詰めしている○○です』というような感じでみんな自己紹介するんです。

事業が大きくなったらいいなとは思いますが、ダメになるものはダメになる。自分にできることをやるだけです。他にやりたいという人が現れたらそれもいい。

『幸不幸は存在しない。ああしたい、こうしたいというのは今に満足しないあなたの心があるだけ』と教えてくれた人がいます。為せば成るという言葉がありますけど、頑張っている人が必ず成功するとは限りませんよね。ああしたい、こうしたいって言っていると、下りのエスカレーターを一生懸命昇るような、空回りをしてしまうんですね。自然体が一番良いかな。なるようになるんだから。

うちのお店のスタッフには『頑張らなくてもいいよ』と言っています。スタッフは休みたい時に休めます。電話一本で遅刻してもいいんですよ。ゆるいと言えるかもしれませんね。」

あくまでも自然体でいたい。けれど絵ろうそくの魅力、素晴らしさが少しでも多くの人に伝わってほしいと願っている。

「日本人が、日本のろうそくといったら絵ろうそくを思い浮かべるくらいになってくれたらいいですね。海外の人に向けて『日本のろうそくは綺麗なんですよ』と紹介してもらえるものになったら嬉しい。」