- 2020.09.29

赤坂福田屋 ~東京手描友禅~

日本の伝統民族衣装である着物。昔は日常着であった着物も今日では晴着という意識が強く、結婚式などのあらたまったセレモニーやお葬式、歌舞伎やお能、お茶やお花の文化的交流の場などで着物を身につけるようになった。

現在、着られるような形になったのは今から1200年も昔、平安時代といわれている。それ以前は、ズボン型の衣服、あるいはスカート型の衣服と上衣の組み合わせか、ワンピース型の衣服であり、どちらかというと今の洋服に近いものがあった。

しかし平安時代になり、着る人の体型にとらわれず、布地を直線に裁ち、縫い合わせる「直線裁ち」という技法が生まれ、着物が誕生した。

着物には留袖や訪問着などフォーマルなものから、カジュアルに楽しむおしゃれ着と様々あり、紬や小紋、刺繍、染めなど種類も幅広い。なかでも染めといえば「友禅」は、日本人なら一度は耳にしたことがあるだろう。

「友禅」と一言で言っても実は奥が深く、始まりは江戸時代中期、京都知恩院門前で扇絵師だった宮崎友禅が小袖などの衣に洒落た絵を画き始めたからといわれている(諸説あり)。友禅が『友禅ひいなかた』『余情ひなかた』という絵柄集を出版すると、これがまた評判を呼び、日本全国に「友禅」が広まることとなった。

「友禅」には京友禅、加賀友禅、東京手描友禅(江戸友禅)の3タイプがある。東京手描友禅は、江戸時代、京都から伝えられた友禅の技法を元に発展。当時、江戸は上方から下ってきた産物「くだりもの」が集まり、「友禅」もその一つだといわれる。

江戸時代は各藩の大名が二年に一度、参覲交代で江戸に来ていた為、それに伴って、大名のお抱え染師が京都から江戸に移り住むようになり、友禅染めが広まった。五代将軍綱吉の御母堂、桂昌院が京の友禅職人を呼び寄せ、江戸友禅を考案させたという話もあるほど、江戸友禅はまたたく間に江戸文化に溶け込んでいったのである。

江戸友禅の職人は友禅染めに必要な豊富な水を求めて、隅田川や神田川流域に住んでいたとされる。江戸友禅という名称が東京手描友禅に変わったのかは明確な資料はないが、昔ながらの作風で糸目描きと少ない色数だけで描いたものや、落ち着いた柄のものは江戸友禅と呼ばれることもある。

東京手描友禅には都会的でモダンな要素があり、東京の都会の感覚や美意識に合わせて臨機応変に変化しているのが特徴といえるだろう。多くの職人が仕事を分担する京友禅に対し、東京友禅は一人の職人が下絵から仕上げまでほとんどの工程に関わり、京都の柔らかいはんなりとした雰囲気や加賀の豪華絢爛のものとは異なり、色数をおさえた一見、地味な感じに見えながらも、明るい色調と新しいデザインが東京友禅なのだ。

東京友禅は東京の呉服屋にとってなくてはならないものであり、友禅職人も多かった。しかし戦後、日常着が洋服主流となり、着物の需要はますます激減。老舗呉服屋は次々と店をたたみ、職人の数も減った。呉服屋にとって氷河期の時代といわれる今、東京友禅をしっかり守り、職人を育てる呉服屋が何軒かある。その一つが東京都八丁堀に事務所を持つ、赤坂福田屋である。

役者、花柳界から上流階級のお客様へ

店を持たず御用聞き、これが福田屋の呉服業の基本である

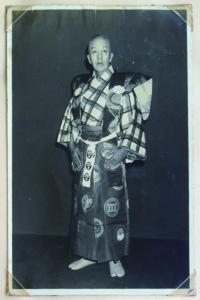

八百善や日本橋倶楽部にて

お客様と素人芝居を演じている祖父千吉

創業は慶応元年。歌舞伎の演目「与話情浮名横櫛」(お富さん)の舞台である源氏店のモデルになった新和泉町の玄冶店に店を構えたのが始まりだ。(現在は料理屋の濱田屋さんのあたり)江戸、明治、大正と西洋文化が国内に入ってきていたが、当時はまだ着物が主流。創業より店は持たず御用聞きのスタイル。明治大正時代には芝居、花柳界関係のお客様から次第に上流階級のお客様も増え、お屋敷に赴き、注文をとるという商いを行なってきた。

「親父の時代は一度、店を構えたのですが、その1年後、関東大震災で被災してしまって。全てなくなっちゃったんですよ」というのは、3代目の森田昌弘会長。何もかも無くなってしまって途方にくれていた時、救いの手を差し伸べてくれたのは、昔から御用聞きで通っていた上流社会の方々だった。

「震災でものがなくなったから、とにかく着物が欲しいとかつての顧客様から注文が入ってきた。白地の反物をとにかく買い付け、365日、店の者全員で着物をせっせと作ったという話を聞きましたね。」

関東大震災後、わずか数年で福田屋の土台を立て直した先代。森田会長は着物にとってとにかくいい時代だったのだと目を細める。

「親父は福田屋千吉というのですが、着物好きなら、アレ?と思われる方もいるのではないでしょうか。随筆家の白洲正子さんの作品に時々、『千吉さん』と出てくる呉服商。それがうちの親父なのです。」

白洲正子というと明治時代から平成まで日本の文化美術界で影響力を持っていた女性。華族である樺山伯爵家に生まれ、4歳からお能を学び、14歳で女性として初めて能楽堂の舞台へ上がったほど、能楽師も舌をまくほどの多才な人物だ。実は彼女が生まれた時に包まれていた孔雀の刺繍の産着は福田屋が仕立てたもの。白洲正子さんのご実家である樺山家がお得意様で、彼女の産着から納めたのだ。

彼女の著書に「─ 中略 ─正子の母、樺山伯爵夫人に出入りしていた福田屋千吉という呉服店との長い長いお付き合い。樺山家と白州家のきもの番頭とでもいいましょうか、こうした出入りの呉服屋に教えてもらったことが山ほどあった」と、先代のことが記されている。

「白洲先生とはそれがご縁で著書『風姿抄』で福田屋千吉を取り上げてくださりました。とにかく親父はお客さまからご注文をいただくことが上手でしたね。例えばお得意さんのお家の娘さんの婚礼が決まったら、時期はいつでしょうか? ということから始まり、婚礼衣装はもちろんの事、嫁ぎ先への販路もうまくつなげた。親父の顧客は信用ある上流社会の方々でしたから、関東大震災にあっても、へこたれることがなかったのでしょうね。」

福田屋千吉伝説は白洲正子さんだけではない。ほかにも大手財閥をはじめとする上流階級、花柳界の方とのパイプも数知れず。呉服業界で伝説と言われるような逸話があるのも事実だ。さらに宮家との交流もあり、三笠宮様と高木百合子様の御婚礼の衣装も手がけるほど信頼も厚く、呉服福田屋の名は評判高きものだった。

「とにかく親父の時代はいい時代。歌舞伎役者や花柳界など着物と縁が深い世界とのパイプは太かった。だから当時の流行していた柄や昔からある古典柄の資料は今も大量にうちに残っていますよ。」

戦時中の疎開

東京大空襲で守った財産は下絵

遺された下絵が現在(いま)の福田屋の礎

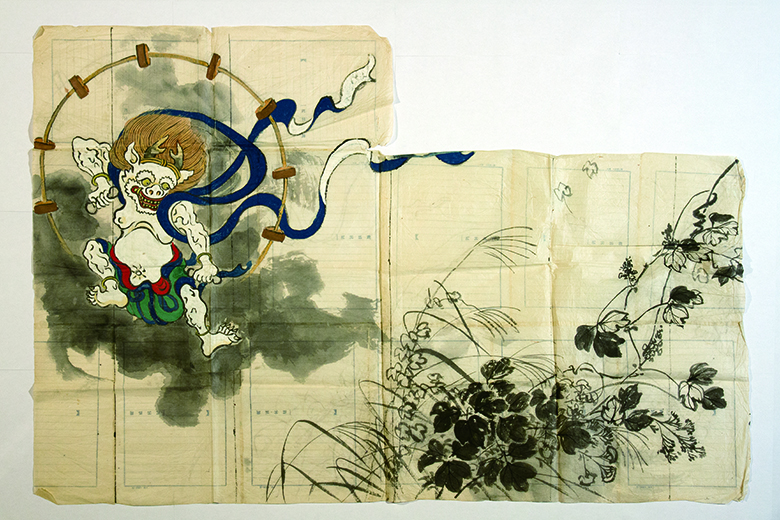

戦後昭和20年代の下絵。

下絵用の大きな和紙がなく手元にあった原稿用紙を貼り合わせて裏に描く。

関西の総合商社オーナーに納める。

呉服屋にとって着物も大切だが、実は着物の柄を決める下絵が一番大事なのだという。この下絵、実は消滅する危機的な出来事もあった。それがあの第二次世界大戦での東京大空襲だった。

「戦争の戦況が悪く世の中がきな臭くなった昭和初期。贅沢は敵だというスローガンが溢れ、着物を新しく誂えることも禁止になった頃、親父は突然、下絵を全て持って埼玉の久喜の方に疎開をしたんですよ。そのあと、あの東京大空襲です。親父の勘の良さというべきか、頭の良さには息子の僕もかなわない。」

疎開されて無事だった下絵のおかげで、戦後、福田屋は東京で呉服屋を再起できることとなった。

「この下絵のおかげで僕は随分助かりましたよ。いまだに現役で使っていますもの。着物の柄はね、時代が変わるからといってガラリと変わるものじゃないんですよ。基本は古典。古典を守って、それを少しアレンジする。そのままそっくりに使うのは野暮というものです。

僕が親父から教わったことの一つに、着物の柄は少し控えめにというのがあります。〝粋でこーとで人柄に〟という京都の呉服屋さんの言葉があるのですよ。〝こーと〟というのは京都弁で上品だが地味だという意味。つまり着物を作るうえでは少し粋でないといけない。模様を10個つけるのであれば、8個にするとか少し抑えるべきなのだということを僕にやかましく教えてくれました。振袖など豪華な着物は別ですよ。東京はやはり粋でなくちゃ。江戸時代は町人文化の粋やわびの世界で生まれた粋できた文化ですから。同じ友禅でも京都や加賀とは違うのは文化の違いがあるからです。」

江戸友禅は刺し色の濃い、しっかりとした色合いが特徴。職人の長い間の修練による技術や洗練されたセンスによって手描きで染め上げられ、主な柄には植物や動物、鳥や川辺の舟などの風景文様や、京都友禅の御所風の有職文様や雅な御所車が配置されたものとは異なった、武家好みといわれた〝御殿風〟というものもあった。〝御殿風〟の文様は『江戸解き文様』として伝わる。

「古典柄の中にはナンダコレハ?というものもありますよ。でもそういうものを土台にしてアレンジしていく上で、東京友禅らしい雰囲気が出る。親父は明治末から昭和の初期に活躍した日本画家・速水御舟のことが大好きで、彼の絵をモチーフにした着物もよく作りました。もちろん、そのままじゃなく、絵の一部だけをアレンジした形で。親父はいい!と思ったものは着物に仕立てたりしていましたね。僕はそんな親父の背中を見て呉服屋とはどういうものなのかということを学びましたよ。生活の中すべてが修行だったといってもいい。親父に連れて行ってもらったお座敷では遊びはこういうものだということも教えてもらった。あまり長居はしてはいけないとか、芸者さんの顔をあまり見つめたらいけないとか、実はお座敷ルールって色々あるんですよ。そうそう、芸者さんの話をよく聞くことが一番もてるコツというのは一番初めに覚えましたね(笑)。そういえば喋りすぎるなということも言っていたな。かなりの英才教育ですよ。それが僕の呉服業でかなり役に立っていたのですから。」

お座敷で芸者さんとの過ごす時間は、御用聞きをする上でのノウハウが学べたという会長。世の中の話をしたり、相手が着物を着ていたら、とにかくよく褒めることだったという。

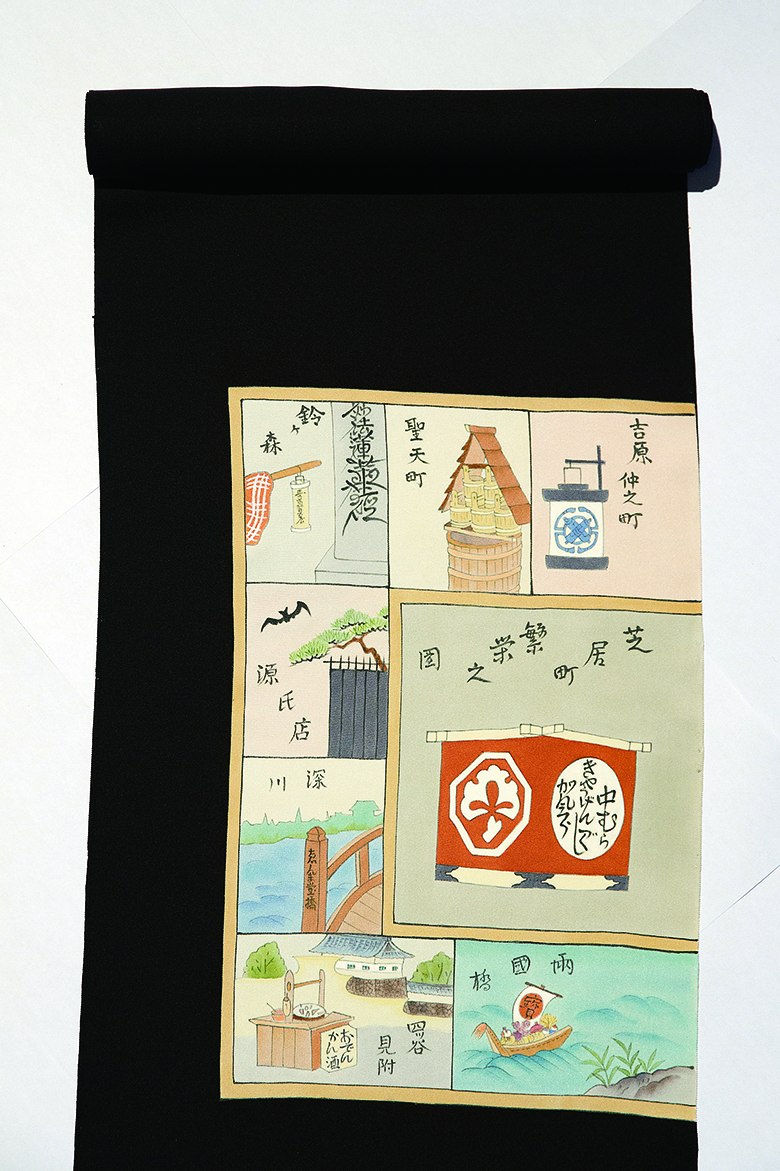

染名古屋帯「狂言双六」

芝居小屋中村座の櫓を中心に様々の歌舞伎の演目も双六風に配した遊び心ある染帯

「呉服屋の極意というのは何かとよく聞かれますけれどね。それは相手の懐に入り込もうと意識を持っているうちはうまくいきませんよ。向こうが自分たちを懐に入れてくれなきゃ無理です。先方とのいい関係は築けません。みなさん分かっていると思いますが、人の付き合いは難しいですね。自分の利益だけ求めていては、気付けば誰にも相手にしてもらえなくなる。だからこちらもきちんと身銭を切らなきゃ。つまりね、稼いだお金で利益のほとんどはお付き合いさせていただいている上流世界の人と同じ遊び、いわゆる道楽を嗜む心構えがなきゃ粋じゃない。落語や時代劇でおなじみの『てやんでえ、こちとら江戸っ子だい。 宵越しの銭は持たねえや』という世界ではありませんが、江戸っ子の気前よさは大事にすべき。上流世界の方々の遊んでいる場所は様々な情報が集まる坩堝であり、そこで今、どういうのが人気があるのか、最先端の話題は何かということを聞くことで、呉服業に役立てるということもできるのです。その情報は千金に値します。」

若手を育てる

支えるのも呉服屋の使命

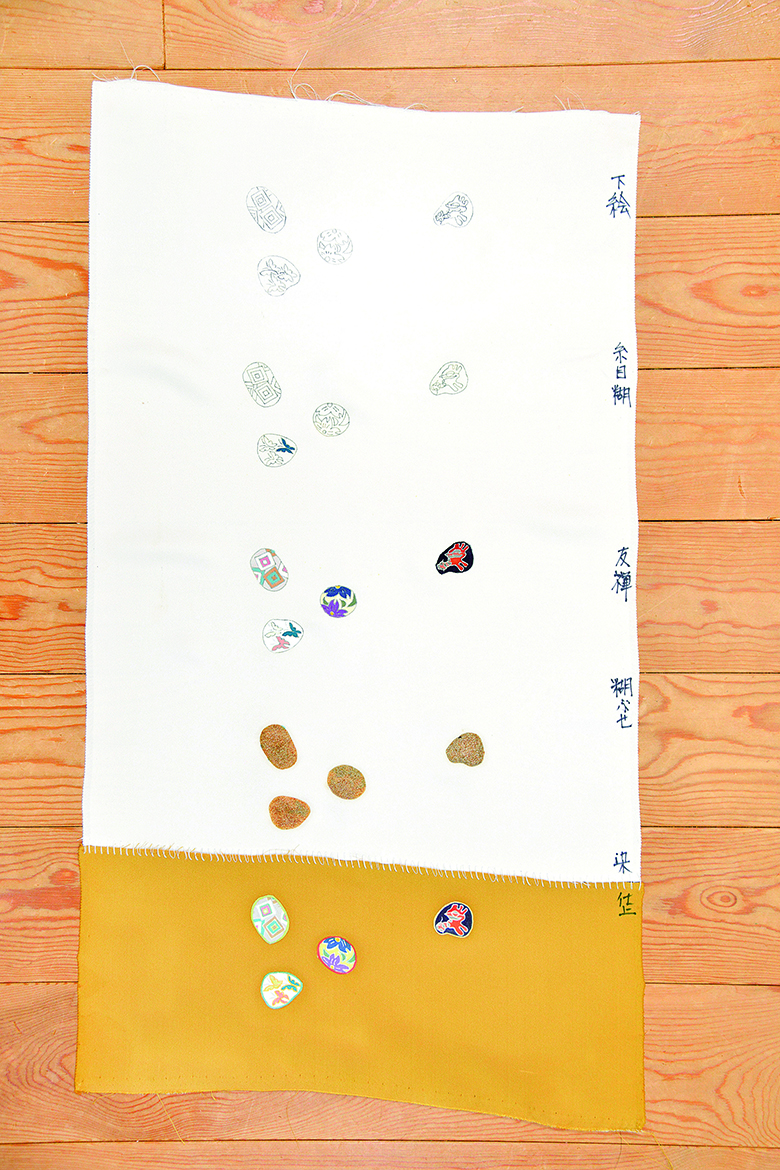

工房見学の方に友禅の作業工程を説明するための資料。

下絵~糊糸目~友禅~糊伏せ~仕上の順になります。

呉服屋は着物や帯などを売る商売である。でもその着物や帯を作るのは職人。特に友禅には数多くの工程があり、もともとはすべて分業による手仕事だった。戦前には〝材料屋〟〝絵付け〟〝糊師〟〝彩色〟〝湯のし屋〟〝蒸し屋〟〝染屋〟などたくさんの分業職人がいたそう。

「戦後からどんどん職人は減っている。職人がいないと着物はできません。そこで親父は職人を守ることもしっかりやってきた。特に若き日本画家を多く育てることに力を入れていましたね。日本画家の若い卵を引き抜いてきては、模様師に育てた。初めから模様師1本できている人は決まりきった模様はうまいのですけれども、写実的な絵、写生ものはなかなか難しいんですよ。だから東京芸大を卒業したばかりの若者に声をかけては、うちで仕事を与えていた。絵描きだけでは食えませんからね。なかでも日本画の世界は狭く厳しい。せっかく芽がある若手の才能を生活苦で枯らしてしまうのは日本にも世界にとっても損失です。だからうちに呼んで、着物の絵付けを学ばせました。僕も親父に習って芸大卒の若き絵描きを支えてきましたね。伝統は続けることで未来に繋げられるものです。東京友禅の世界を消さないようにするのも呉服屋としての使命であり、仕事なんです。」

ピンチから誕生した呉服の催事

呉服業界に新しいスタイルを持ちこむ

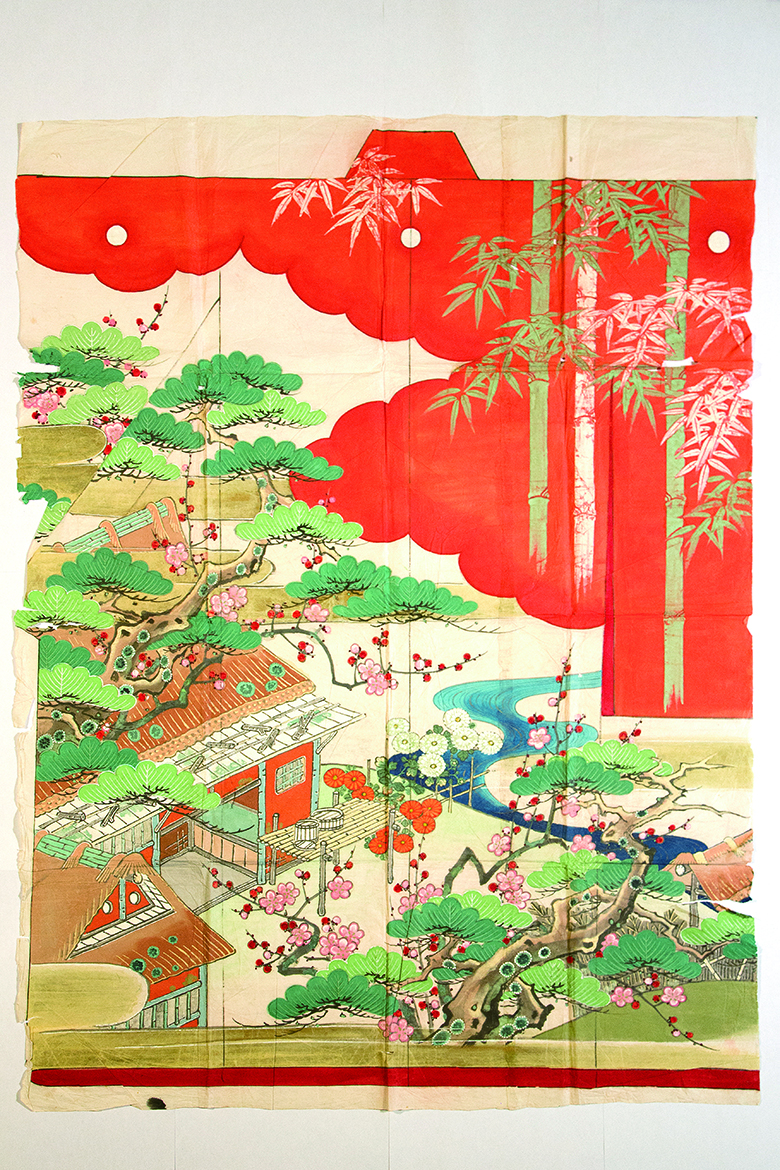

戦前(時期不明)の大振袖の下絵。

おめでたい図案なので婚礼衣装と思われる。

今ではデパートで季節毎に着物のイベントや催事を行うのは当たり前ですが、実は呉服業界で催事を開いたのはうちの親父が初なのですよ。その催事のアイデアはうちの二階で居候をしていた書道家の柳田泰麓先生のアドバイスだったそうです。丸帯を大量に仕入れ過ぎてしまい、さすがの親父も売りさばける自信がなくて、泰麓先生に相談すると、先生が「東京で一番いい料亭で展示会をしなさい」と言われた。そこで当時東京でも1、2を争う新橋の新喜楽さんで展示会を開くことに。お得意さまから、紳士録から案内状を出したら、なんと展示会当日、会場に入りきれない状態になったそうですよ。そうなると仕入れ過ぎた丸帯も飛ぶように売れる売れる。店前には黒塗りの車で埋まったそうですから、大変な評判になったようです。すると大阪や京都方面からも声がかかるわけですよ。『上方でもやりなはれ』と。」

東京の催事の評判は関西にも届き、大阪の〝なだ万〟の料亭で丸帯の展示会を行うことにした。するとここでも上方のお得意様がとんでもない出来事を起こす。

「昔からの古いお客様なのですが、どうしても〝なだ万〟で開催する展示会に用事があって行けないので、会の始まる前に自宅に展示会に出す作品を全て持ってきて見せてほしいという依頼があったわけですよ。番頭3人で人力車に積んで持って行き一晩あずけました。次の日、親父がご挨拶に伺ったそうです。するとお屋敷に丸帯が3本、置かれていた。当時、大正時代は丸帯は1本150円くらい。親父は3本売れた!と喜んだそうです。するとなんとびっくり。その3本が返品であとの作品がお買い上げということだった。今じゃ考えられないでしょう。当時はそんな豪快な方々も多かったわけですよ。しかし困ったことに、それは展示会の作品でもあるから、売れてしまっては展示会が開けない。そこでお買い上げ頂いた作品をお借りして、大阪の展示会を開催したわけです。〝売約済み〟という札をつけて。展示会の始まりからほとんどが売約済みという、ありえない状況は、展示会に来たお客様の購買意欲に火をつけた。」

今でこそよく目にしる〝売約済み〟の札。確かにその札が付いていると、そんなに人気があるのなら、手に入れたいという気持ちになるのも無理はない。東京に引き続き、大阪でも丸帯の展示会は大成功。それ以後、年に1回ずつ、それぞれ東京、大阪で催事を開催するようになり、他の呉服屋もこぞって催事を行うようになったようだ。今日では当たり前のように目にするようになった着物の展示即売会はこうして始まったと考えられる。

「2階で居候をしていた柳田泰麓先生のアイデアのおかげでうちも大いに助かった。それはまるで売れない芸術家先生たちを支えてきた親父への鶴の恩返しのようですよね。」

他ではできないものを染める

人目をひくものがうちの呉服屋としてのポリシー

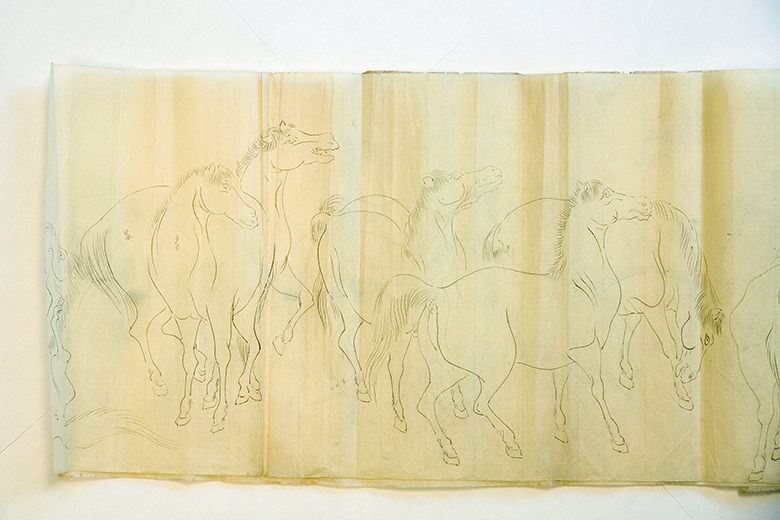

大正時代の下絵(詳細不明)

「うちの作品は他にはない柄が多い。そのため好き嫌いがはっきり分かれます。ちょっと大胆でケバいから苦手だという方もいれば、他とは違って珍しいから好きという人などきっぱり。でも世間にないものを手にいれられるという好奇心はどのお客様の心もくすぐるようで、まだ買えないけど、いつかは!と毎回催事に足を運んでくださる方も多いのですよ。だから、心がけているのは、なるべくよそにない品、よそにない色を染め上げることです。着物で一番大事なものは柄よりも色。色が全体の雰囲気を決める基本ですから。」

赤坂福田屋さんの着物や帯は赤茶系のものや渋めのオレンジのものが多い。朱でもちょっと黄ばんだ朱や荒い朱色。渋さのある色合いはまさに江戸の粋という世界である。

「黄ばんだオレンジがかったのがうちの特徴だと言われるお客様もいますよ。そういう色合いがお好きな人にはたまらないようですが、ただ在庫が偏りすぎるというのも難点です。でもこればっかりはね。親父も僕もそういう色が好きなんですよ。お客さまも気づけばうちの好みに合った人が多かったというわけですね。他の呉服屋が扱わない色を染めるうちも変わっていますが、実はお客さまにも面白い方が多い。わざわざライターの火をつけて、この色に染めてくれというオーダーもありましたよ。」

生の火と同じ色に染めるという注文。普通なら無理だとお断りするのだが、そうしないのが福田屋。いろんな色を作って、布に塗るということを繰り返し、お客様のイメージに一番近い色を作り出した。そういう噂はまたたく間に着物好きの間で広がる。福田屋は自分好みの色を作ってくれる!と新規のお客も増えていったそう。

「着物好きの人はとにかくすごい。随分皮肉な人も多かったですよ(笑)

某ホテルのオーナーですが、たくさんいろんなものを作って、どうにも飽きてしまった。その方が親父に『千吉さんや。もう染める色がないね』と言って、ホテルの庭を見渡した。すると石灯篭が目に止まった。「あ、これを染めといて」と言ったそうですよ。石灯篭を留袖に染めてくれというご注文は昔も今もこの一度だけ(笑)。こういう方は本物の着道楽です。そんな馬鹿げた注文であっても、うちの親父は『やりまひょ』と受けて立つわけです。

他にも10日に1度、うちで羽織を誂える方もいましたね。無地の羽織ですが裏地に凝ったものをいくつも作り、気づけばお屋敷の部屋に羽織がしまいきれないほどになったそうです。すると『福田屋さん、この羽織をどうしようね』って相談を受けた。うちの親父もやりようがないので〝すまし〟にしたらどうかといった。〝すまし〟は裾まわしのことです。すると『あ、それは面白い!』とすぐにやるわけですよ。その方は財閥のトップだったので、面白いことにその方の一族が全部、真似をしたらしい。とんでもない数になりますよね。その方も裾まわしに変えることにはまったようで、持っていた羽織をどんどん潰すわけです。しまいには潰す羽織がなくなっちゃった。するとね、わざわざ新しい羽織を誂えて、1度その羽織を着て、その後、裾回しにするんですよ。もう贅沢を超えた世界。これが遊びなんですよ。

親父の周りではいつも本物の着道楽VS呉服商の究極の戦いがあった。そういう着物のいい時代もあったわけです。」

さすがに今の時代にそんな着道楽の人はもういないという会長。それでも長年の顧客の中には現代版着道楽もいるようで、福田屋はそういう人たちにご贔屓にされて継続させていただいているのだという。最近は着物ブームで着物に興味を持ってくれる若者も多くなり、外国人も日本の文化として興味関心を持ってくれるので、ありがたいそうだ。

「今の人は、個性を大事にすると言いながら、実は自分の好みはこれというのがないですよ。それは仕方のないことです。生活に着物が入っていないから。普段から着慣れていないと、着物のあれがいいとかこれが欲しいという感覚は生まれないし、養えないものです。普段から着物ニズムしなくちゃ。失敗しないと、何が悪いのかわかんないんじゃないですか。今は古い着物がいっぱい出回りすぐに手に入れられる時代。これ、実はいいように見えますが、呉服屋にとっては新く誂えてくれる人を見つけるというのは難しい。だから世間にないものを作るように心がける。そうすると人目を引き、面白い!という人が出てきてくれるはずだと考えております。」

友禅の感性の世界

東京手描友禅は職人と呉服屋が二人三脚で作るもの

呉服屋と職人の関係は密に、そして時には冷静さが必要。「こういうのが作りたいというアイデアが浮かんだら篠原さんにどの様な技法で染めるか相談します。お互い譲れないところもあって、そういう場合はまずは冷静になるように頑張っています」という赤坂福田屋の眞知田尚取締役。 最高の友禅を生み出すべく篠原さんと二人三脚で365日、駆け抜けている。

赤坂福田屋さんと長年おつきあいしているのが東京手描友禅の伝統工芸士、篠原清治さんである。

「篠原くんとは彼のお師匠さんの時代からですから戦後70年くらいですね。もともと彼のご実家が染屋さんだったので、篠原くんが模様師さんの門をたたき、修行を始めた頃から知っています」と言う会長。半世紀以上の付き合いということで、赤坂福田屋の好みを篠原さんはわかっている。

「赤坂福田屋さんは会長と尚さん(娘婿、取締役)が柄などをお決めになられるので、私はそれを描くだけ。注文柄を途中で変えるようなことはほとんどありませんね。帯や着物に柄を描くとき、バランスや配置を少し変えたりすることはあります」と言う篠原さん。今回は地色にこんな色を染めたいという先方から要望があるときは、刺し色には何がいいかと福田屋さんから相談を受けることも多い。

「こちらはとにかく斬新な色を選びます。他ではなかなか売りにくいでしょうけど、それが赤坂福田屋さんですから。」

友禅のiPhoneケース

篠原友禅工房では友禅の作業体験でオリジナルのiPhoneケースを作ることができます。

篠原さんは下絵、色指定をされた構想と呼ばれる図形雛形を受け取り、そこから東京友禅を作り出す。友禅染めの工程は〝構想〟〝下湯のし〟(生地の布目を整える)〝絵羽ぬい〟(着物の形に仮縫い)〝下絵〟(青花、露草からとった汁で下絵を描く)〝糸目糊置〟(通称糸目。染料がほかの部分の模様ににじむのを防ぐため、餅糊やゴム糊などを絵柄に添って糸目糊を置く。染め上げた時、糊の線がいとを引いたように白く残る)〝地入〟(大豆汁を引く)〝挿し友禅〟(柄に筆を刷毛で染料を色押し。この挿し友禅の配慮くが柄の雰囲気を決める)〝糊置き伏せ〟(彩色した模様の部分を糊をかぶせ、地色の染めの時に模様に染み込むのを防ぐ)〝引き染〟(地を染める前に豆汁を引いて、染料の吸収と発色を良くするため、地入液を引く)〝蒸し〟(染料の固着、発色の工程)〝水元〟(余分の染料や伏せ糊などを洗い流す)〝上湯のし〟(生地を整える)〝仕上〟(仕上彩色、印金箔、刺繍などを加える)の13種類。

有名な友禅流しは〝水元〟であるが、最近は観光向けのイベントになっているのがほとんどで、東京では大きな清流がないのと、河川汚染という問題点から、水槽で行う。15歳から友禅の修行を始め54年。今は奥様の協力も受け、手描友禅の技術を伝えている。

「着物を召される方の本来の美しさを引き出せるような着物を創作していきたい」と語る篠原さん。美しい作品には途方もない手間がかかるが、どの工程も大事で手を抜けない。

「多彩な色を用いた雅な京友禅、加賀五彩で知られる加賀友禅に対して、江戸の町人文化〝粋〟を見上に都会的で品が良く単彩の東京手描友禅。一つの品が完成するまで3ヶ月。注文が重なった時は同時進行でやらなければならないので、休む暇はありません。全部うちでやる場合もありますけれど、地色を染めてくれる人と糊をやってくれる人など品や工程によっては他の職人さんに持って行くこともあります。」

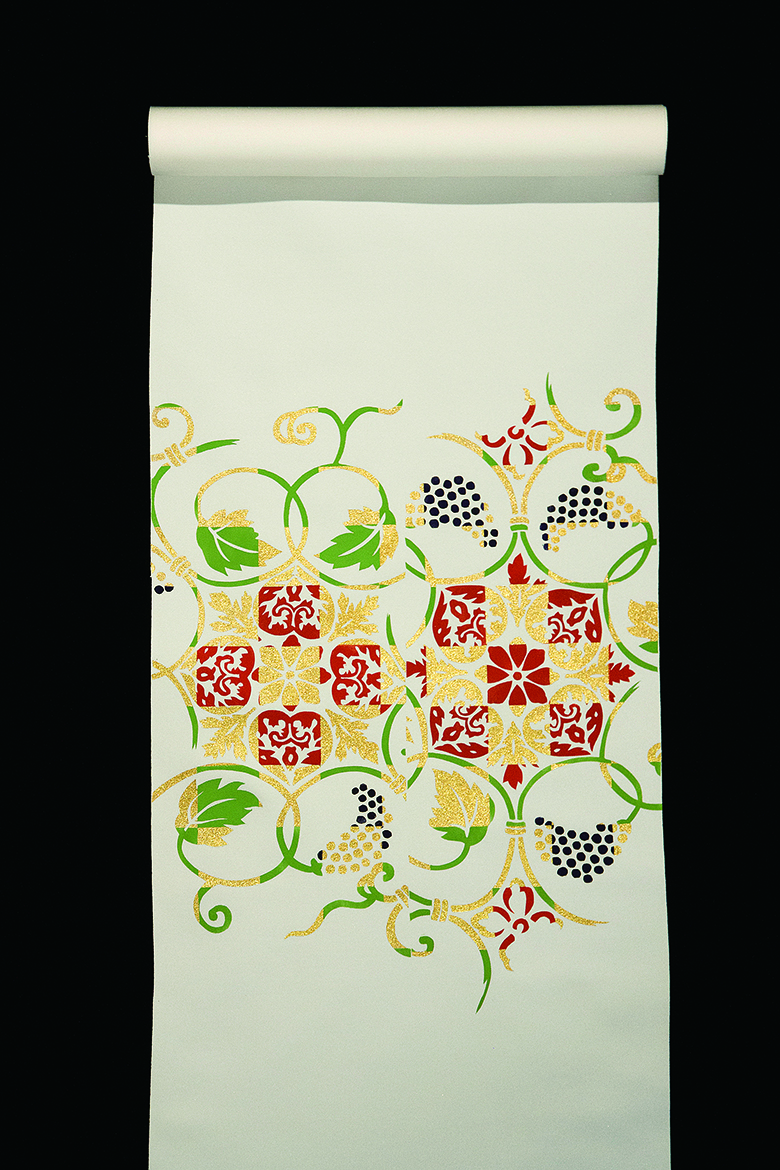

染名古屋帯「市松葡萄唐草」

葡萄唐草模様を染めと箔で市松に模した柄

修行時代は師匠の書いた図柄を一生懸命見て、1年間、何度も描いていたそうだ。

「柄をなぞるとかそのまま写すのではなく、新しい紙に見ながら描きました。師匠や先輩方は何も教えてくれない。とにかく同じように描けるようになるまでひたすら写経のように、師匠達の仕事の準備をする合間や寝る前に描いた。友禅の世界には学ぶという言葉はありません。常に師匠や先輩の仕事を見ながら、その技やコツを盗んでいく。職人の世界はどこもそうですよ。」

一つひとつの色を生地に乗せる〝挿し友禅〟は色数を抑え、一見地味な感じのなかにも明るい色調と新しいデザインが東京手描友禅の特徴。

「この工程はいつも緊張します。これでいいんだという時はまだまだ先のようです。今の技術で納得するとそこから先には行けない。常に勉強。そういう意味で赤坂福田屋さんの依頼は、刺激があり、オーダーもなるほど!と思うことが多くてありがたいですね(笑)」

「友禅は感性の世界ですからね。篠原さんの類稀な才能は東京手描友禅に必要なのです。だからちょっと無理なお願いも時々!?あるわけですよ」と笑う真知田さん。

お二人とも望むのはただ一つ。着物が生活の一部になるような世界に。気軽に着物を着て、歌舞伎でも観にいくような世の中になってほしいと願い、東京手描友禅のおもしろさをさらに進化させていく。

1800年代の文化・文政時代にはじまった江戸友禅。

東京手描友禅と名を変えた今も、江戸らしい、いやそれ以上の〝粋〟や〝わび〟を極めた世界は東京にふさわしい、なくてはならない文化である。