- 2020.09.14

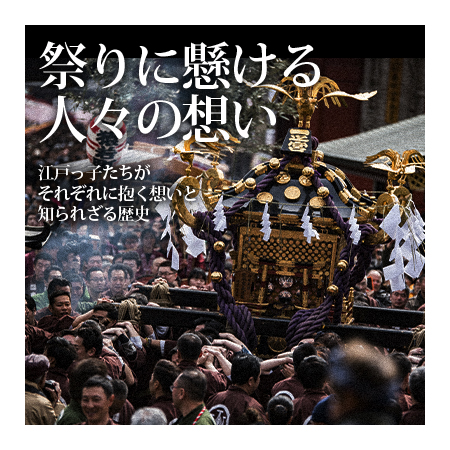

祭りに懸ける想い ~江戸っ子が抱く想いと知られざる歴史

三社祭の起源を語る上で理解しておきたいのは、そもそも三社祭というのが、三つの社(やしろ)の祭礼ではないということだ。

話は1400年ほど前に遡る。史実によると、628年、現在の墨田川より、聖観世音菩薩の尊像が救い上げられた。その尊像を祀るべく、浅草寺を建立し浅草の発展に寄与した、土師真中知命・檜前浜成命・檜前竹成命。この三神を御祭神とする浅草神社が江戸時代は「三社権現社」と呼ばれていたことに「三社祭」は由来する。

「土師真中知命(はじのまつちのみこと)・檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)・檜前竹成命(ひのくまのたけなりのみこと)、この3人をお祀りしたのが浅草神社で、自ら出家して自分の家をお寺にしたのが浅草寺の始まりというのはどこの本にも載っている。

ただその628年という時は、歴史の教科書に載っている仏教伝来の、538年からちょうど90年。この時代の90年というのは長いようで短い微妙な時間なんですが、こんな辺鄙な、都から見れば片田舎、在原業平の時代でさえ、東下りという、伊勢物語の中に有名なくだりがあって、こんな僻地まで来ちゃったって嘆いてるんです。それくらいの場所に住んでた土地の有力者というのが、仏教伝来90年しか経っていないときに、これは凄い観音様ってわかるというのが不思議でしょ?そんなこと知ってる人が何でここにいたんだ?って。」

冨士会長の軽快な語り口調は浅草の歴史をひも解き始めた

冨士 滋美 一般社団法人浅草観光連盟 会長、仲見世商店街振興組合 理事長、浅草仲見世 評判堂(創業から130年超)店主

「それは実は大相撲の歴史にも繋がるが、お相撲の始まりとされているのがタイマノケハヤとノミノスクネ、この二人が相撲をとって、ノミノスクネがタイマノケハヤを踏み殺したという話が遺っている。

踏み殺したのかどうかは置いておいて、ノミノスクネがともかく勝ったということで、非常に皇室からお褒めを頂いて、それから先、宮中の葬儀をやりなさいという任務を受けたんですね。受けてしばらくして皇后が亡くなった。

昔は身分の高い方が亡くなると、殉死といって、たくさんの人をお供に埋めちゃうんですね。そういうことは良くないからと言って、ノミノスクネは埴輪をつくってそれを埋める事を提案した。

それでまたまた評価されて、こういうことを全国に広めなさいということで、ノミノスクネは土師(はじ)という名前をもらうんですね。

その土師一族が全国に散らばるわけです。その中の一人がここにいた土師真中知命という人なんです。

だから都の文化を知っていたという。そこが一番の始まりなんですね。ノミノスクネの子孫の中には菅原道真もいるんですね。福岡の天満宮行くとノミノスクネの碑がたっている。それは菅原道真の先祖であるということなんですね。

この聖観世音菩薩の尊像の価値を知る土師真中知命に救い上げられたこと、それが浅草の始まりです。」

ノミノスクネ・土師真中知命がいなかったら浅草は存在しなかった?

2017年3月18日(土) 堂下げ・神輿渡御

「無かったかもしれないですね。これがひとつの歴史の始まりで。あと書いてあると思うので間は端折りますけど、徳川家康が江戸開府をした時に、太田道灌が築いた江戸城に入ったわけですよね。

江戸城から見て浅草寺というのはほぼ東北にあたるんですね。東北というのは鬼門にあたる。鬼門除けの祈願寺として徳川家康に非常に重んじられ、徳川家から大事にされて。色んなものを作ってもらったりもしました。

3代将軍家光も大変大事にしてくれて。三社様(浅草神社)の今も残ってる本殿は家光が寄進してくれたものなんですね。その時に御神輿もつくってくれたり色々やってくれたんです。」

徳川家に大切にされた浅草は、上野寛永寺の建立によって変化を遂げる

浅草神社境内

浅草神社境内

「嘉永年間に本当の徳川の祈願寺・菩提寺をつくろうということで、上野に寛永寺というお寺ができる。これが出来たときから浅草寺は寛永寺の傘下に入ってしまうんですね。

あんまり三社祭とは関係ない話だけども、そういうことになってしまって、お賽銭から何から上納しなければならなくなってしまう。そうなると浅草寺も経済的に困るということになった時に、たまたまこの辺全部浅草寺の敷地で、浅草寺の子院といわれるものが並んでたんですね。そこで店を出してもいいと。掃除してたとか貢献した人達に店を出しても良いという許可を与えた。そうすることによってお家賃が入ってくる。

もうひとつは、浅草寺の裏手の奥山に色んな興行だとか見世物小屋だとか、お寺の小さなもの、お薬師様ができてたり、非常に賑わうようになったんですね。寛永寺の傘下になってしまったがために、庶民の遊び場が出来てきちゃったんですね。それで浅草が賑わってきて。

そうこうしているうちに日本橋にあった吉原が明暦の大火という大火事があって。もともとあの界隈は商売とか住宅とかが集まっていた場所で、あんな所に悪商を置いておくより、端に持っていこうということで、浅草の吉原に持って来た。

それともう少し後に芝居小屋も風俗に良くないというので一カ所に集めてしまえということで、猿若三座というのができてきた。」

浅草に集中した庶民の文化・遊び場が今の街の原型

浅草神社・本社神輿三基(左から 三之宮、一之宮、二之宮)

「江戸三千両っていわれて、一日三千両の消費がされる場所。朝の日本橋の魚河岸、浅草猿若三座が昼の顔。浅草吉原が夜の顔。

芝居小屋というのも非常に贅沢な遊びで、そうじゃない遊び方もあるんだけども、芝居茶屋というのがあって、そこへまず行って食事をして、お風呂かなんか入って着替えてお芝居見に行って、またそこから戻って来て食事をして、また着替えてもう一回観に行くとかね。そういうようなことをするからとってもお金がかかる遊びだった。

それから吉原も、まず最初は「初回」って言って、ただお金払って帰ってくるだけで、何も遊べない。裏を返して初めてちょっと遊ばせてもらえる。三回、行ってやっと馴染みと言ってお客として扱ってもらえたってくらい、お客になるまでに凄くお金がかかる。

そんなお金のかかる場所が浅草には二つあって。その奥山というところはほとんどお金がかからない。タダで観れるような見世物小屋ばっかりだった。だからお金持ちから庶民からみんなが浅草に来るようになっちゃたのね。それで浅草が賑わって。

古い記録では、明治18年にここが今みたいな近代仲見世っていうんですけどもね。それまでの仲見世っていうのは、(お寺から商売が)許されただけなので、持てるだけの商品を持って他所からきて、店を開いて、夕方になると閉めて帰る。そういうようなお店。

だから当時家を構えて商売をしてる店のことは「お店(たな)」と言ったんですね。我々は見せて売るので「見世」。はなから建物があったわけじゃなくて、段々建物が建てられるようになってきて、お店になってもまだ見世と言って。

それが明治末期まで続くんですけど。明治政府がこの界隈を全部没収して、公園計画というのを、芝公園とか上野公園とか、みんなその当時公園という名前がついたわけですけど、浅草公園という名前にして、7つに区割りしたんですね。

第一区が浅草寺で、第二区が仲見世、奥山を移動させたところを第六区。そのころから東京都のものになっちゃったんですね。以来未だに、土地は浅草寺に戻ったんですけど、建物だけはずっと東京都のもの。」

東京随一の祭礼「三社祭」の起源と「舟祭礼」の復活

2017年3月17日(金) 浅草寺本堂への堂上げ

江戸時代以前は神仏習合の最中で浅草神社は浅草寺の管轄にあり、またその縁起から見られる密接な関係性から祭礼自体が「観音祭」または「浅草祭」と呼ばれ、本来の御縁日に因んで三月十七・十八日の両日(及び六月十五日)に行われていた。

現在のように神輿を担ぎ廻るという事はなく、当時は浅草寺本堂外陣へ宮神輿三基が安置される「堂上げ」が行われ、翌朝には「神事びんざさら舞」も堂前の舞台で披露される観音堂中心の祭事だった。

そこに氏子各町からその時分の世相を表す趣向を凝らした山車が集まり、その絢爛さや豪華さを競い合い、その後宮神輿を本堂外陣から降ろす「堂下げ」へと続いていく。(平成二十八年度浅草神社例大祭三社祭公式読本より抜粋)

「1311年に三社祭が始められたとされてるんですよ。そもそも三人の御霊をお祀りしたのが浅草神社なので、三人いるから三社様なんですけど。そこのお祭りとして始められたのが三社祭。そもそも川からあがった観音様ですから、三社祭って二部構成になってるんですよ。船渡御(ふなとぎょ)というのと、庭祭礼。

最初に神社から神輿が出て、十七日の夜本堂に一回あがって(堂上げ)。御神輿が三人を象徴してるわけですけど、三人の御霊が入った御神輿が本堂に入ってお籠りをして、翌朝もう一回降りて(堂下げ)、その後昔は牛車にひかれて浅草橋のところまで行って、そこで船に乗って、船渡御という、船でずっと駒形まできて、駒形の駒形堂まで。そこ(駒形堂)は一番最初にやったとき(聖観世音菩薩の尊像が救われたとき)に安置されたとされている場所なんで、そこから陸にあがって御神輿を担いでまわって、最後に神社に戻ってくる、これを「庭祭礼」というんですね。」

船渡御は何度かの中絶がありながら、江戸末期まで続けられたが、明治以降は廃絶しており、昭和の御代に一度斎行されるのみとなっていた。

また明治時代には新暦の導入に伴って、五月十七・十八日の両日を祭礼日とし、氏子各町への神輿の渡御が中心となる祭礼に移り変わっていく。

「船祭礼・庭祭礼の二部構成だったんですが、2011年に三社祭七百年をお祝いして(船祭礼を)再現したのが戦後二回目ですね。戦後すぐに三社祭が再開できたっていうので船渡御を一度だけ復活させたのですが、その頃の人達っていうのはほとんど亡くなっちゃってて、資料もあまり残ってなかったので、色々なものを調べてやったんです。

一番参考になったのは、出光美術館にある屏風絵で昔の三社祭の行列の様子が書いてあったのがあって、それが非常に参考になった。

それと、(開催)間際になって仲見世のあるお店が改装するんで、二階を壊してたら写真がドサッと落っこちてきたといって、それがちょうどそういう写真だったんで。それが非常に参考になりましたね。今度そういうことがあったときに、二度と資料がないって苦労しないように、全部DVDにとりました。今度は残してやらなきゃと思って(笑)

船祭礼の再興に尽力した故 荒井修氏とともに

その時は吉岡さんという、今80歳過ぎてますけど、神社午餐会の総代さんの中から実行委員長ということで。(実務面の)段取りをしたのは亡くなった僕の大親友の荒井修がほとんどやってましたね。私はそれの手伝いをやっていたような感じで。

ちょうどその時に、勘三郎が平成中村座をやってたんですよ。隅田公園で。三社祭七百年に合わせてやってくれてたんですけど、船渡御に向かって芝居小屋の裏から隅田川に向かって手を合わせて、勘三郎が手を振ってくれて。

今の神社総代の中の会長が101歳なんですね。(昭和時代の舟祭礼の再現のことを)その人くらいしか知らないんですよ。ところがその人に聞いても「俺だって30代だったから大したことやらせてもらってないよ」と。

だから企画したりとかわからないと言われてしまって、色々調べて。それに至るまでにね、(三社祭斎行)700年にいきなり船祭礼だなんだのって言っても、街の人みんなちんぷんかんぷんでわかんなかったんですよ。だからまずは街の人に知らせなきゃと思って。

それをさかのぼること12年前に、せめて「堂上げ」「堂下げ」だけやってみて、みんなに「なんでこんなことやるの?」って聞かれたらちゃんと説明しておけば、だんだん染みてくるだろうと。12年くらいかければなんとかなるんじゃないかという話を修と二人でして。

我々にとっては当たり前なんですね。三社祭は昔はこうだったんだから、そうすべきだって。一旦お金がかかることなんで中止したことがあったんですね。江戸時代に中断をして。

今でいうなんとか基金みたいなものをやった人がいて、それでお金を集めて毎年やれるようにしてくれた人がいるんですね。その人達の名前を刻んだ碑が殿母院にあるんですよ。そういうのを知ってる人達が少なくて、修と話してるとそういう話ばかりしてたもんですから。やるのが当たり前だよなってなるんですよね。

2011年に復活をして、次はいつやるんだ?っていう期待の声ももらいながら、次はいつだ?って考えているんですけどね。観音様は628年に出て、2018年で1390年の歴史なんですね。だからあともう十年で1400年だよ、そしたらまた舟祭礼をやるんだよということで、今また基金を作って。

普段の年はお金がかかるから「堂上げ」して「堂下げ」しておしまいだったんですけど、今年(2017年)からは街の中を少し練り歩いて意識を高める。今年の「堂上げ・堂下げ」は、朝の9時くらいに「堂下げ」をして、雷門の前に駒形堂でお参りをして、それから仲見世通って帰ってくる。何時間かかるんだろうな…お昼には帰ってこれるかな(笑)。

船祭礼も本当は毎年やりたいくらいですけど、時間と費用がかかるんですよ。ぶっちゃけ数千万円。昔はスポンサーがついたんですよ。新聞社だとか、大きな会社がスポンサーになってくれて、区の協力も少しあったりして、そういうのを引いた分を負担して、なんとか出来たって感じなんですけど。

今はあれだけ観光しろって言ってるわりには、思うようにならないところがあってね。自分たちでつくっていかなきゃいけない。今やっと1000万円を越えたくらい。」

祭礼復活のための新たな取組み伝統を守るために、伝統を壊すことをした

堂上げ・浅草寺ー山式衆読経

「提灯を一個一万円で何個集められるか。

去年までは浅草観光連盟は任意団体で、もともとは70年前に、戦後の浅草を立て直すためにできた会なんですね。ですから台東区内に住んでるか事務所を持っている人が多くてね。昔はメールもFAXも無かったから、ちょっと行ってすぐにお金をもらえる範囲(地域)って感じでしたよ。

でも今浅草でなんかやろうと思ったら、自分たちの独りよがりじゃいけないだろうって。だから色んな人から意見とお金を出してもらってやろうよという話で、去年一般社団法人にしちゃったんですよ。

それと同時に定款をつくって、地域の枠を外して、色々なところから会員さんになって頂いて。

お陰さまでこうやって浅草って取りあげてもらえるでしょう?そのときに基盤をつくらないと、後でまた飽きられちゃったら力の出しようがなくなるので、今のうちに世界中からファンをつくろうと。お祭りは大事なファクターですよね。

基本の基本は三社祭ですよね。

三社祭がカッコいいだとかなんだとかいうこと以前に、何が大事でこれをやってるんだということをみんなにわかってもらって。そうすると自然と手を合わせたりすることもあるだろうし。

そういうことをお兄ちゃんたちが小さい子に教えてるんですよね。その後ろで「それは違うぞ」と言う親父がいて、それを見守ってるお爺ちゃんがいるんですよね。

大体四代くらいはなんらかの関係を持って、お兄ちゃんが怒ると泣いてお爺ちゃんのところにすがりつく。これが繋がってるんだと思うんですよね。だから自分たちは観光の仕事をしてるという意識じゃいけないんですよね。お祭りについては。

けど結果として観光になっている。そもそも観音様はこうやって来て、それを大事にしてる人たちがいたから、観音様が今に至っている。それを見つけた三人の方達をお祀りするのが三社祭なんだということを、みんな知ってるんですよ。

この辺の幼稚園も小学校も三社祭はお休みなんですよ。気が付いたら自分の半纏ができていますからね(笑)出ないという選択肢なんかないんですよ。子どもの頃は、三社祭が終わると、足を引きずっている人が多いんですよね。それがおもしろくてね。

神事びんざさら舞奉納

あとは思い出に残っているのは、「宮入り」の光景ですね。今では見られなくなってしまった光景なんですけどね。「宮出し」や「町内神輿」の時は、旦那衆や若い衆が神輿を担いで、それの周りを鳶の頭(親方)たちが守ってくれていたんですね。

神輿が傾いてきたリ、進路がずれていったりすると、そこへひょいっと入ってくれて軌道修正をしてくれる。それへの感謝の意味で、「宮入り」っていうのは、鳶の花道なんですよ。鳶の頭たちが神輿を担いでね、それで一人が宮半纏を着て、神輿の上に3人乗ってね。前に1人、後ろに2人。その鳶の頭たちの担ぎ方が綺麗にそろって、見事な担ぎ方だったの。

だから、宮出しの時は、(仲見世の連中が)店を閉めるんですね。危ないって言って。でも宮入りの時は、その頭たちが担ぐからって、店が開けっ放しなんだよね。夜の煌々としている中で、電気も付いて、その中を神輿がまた美しく通っていくもんだから、本当に見惚れるほど綺麗だった。

そこからの「倉入れ」(神輿を蔵に収めること)がまた見事だったな。もう、見れないよ。あそこまでの立派な神輿渡御は。

現在見るなら、宮出しの朝の雷門。本当は仲見世を見てもらいたいけど、一般の人は入れないからね。宮出しの朝の雷門は、空気が凛として、とても美しいですよ。」

祭りは人を育てるとよく言われるが、三社祭は人々を結び付け、町と町の絆を深め、新たな出会いと歴史を作り続けている。

浅草の街を盛り上げようと舟祭礼の復活に尽力した荒川さん。その思いを次の世代へと繋いでいく冨士さん。素敵なお二人の物語は1400年という新たな節目に向けて、今日もまたたくさんの仲間たちと前へ前へと進んでいく。

2017年の「堂上げ・堂下げ」は三月十七・十八日に行われ、三社祭は五月十九・二十・二十一日に執り行われる。ぜひ、足を運んでいただきたい。