- 2020.09.28

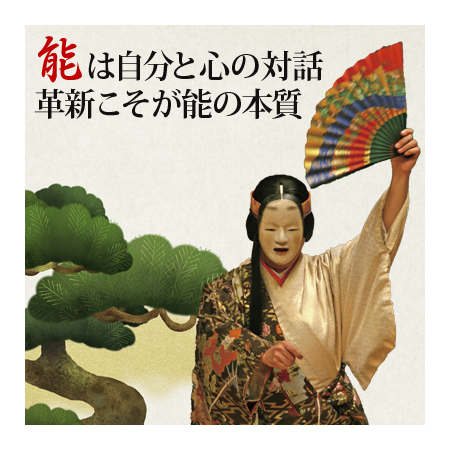

能は自分と心の対話~革新こそが能の本質~

大衆化が進む歌舞伎に対して、能は一般には敷居が高い。

伝統芸能という高尚さと古語で行われる舞台のわかりにくさに敬遠する人も多い。

室町時代から続く宝生流の第二十世宗家、宝生和英氏は、「わからなくてもいいんです。」

「能は自分と向き合う時間を提供する芸術なんです。」と言う。

門外漢が能を知り、能を楽しむにはどのように能と向き合えばいいのか?

宝生氏に話を伺った。

陸文化を吸収して

完成した能楽

【能】船弁慶

能の始まりは千年以上前の民間芸能、猿楽からである。

「座(役者や演奏者の集団)は、それぞれ信仰している山(神社仏閣)に由来します。私どもの宝生流の場合は、大和国外山崎(現在の奈良県桜井市外山)が発祥で、名前の由来は宝生如来です。」

以来、時代によってさまざまな受け取られ方をしながら、能は現在まで絶えることなく伝承されてきた。

「最初は天地災害や病気など死への恐れを克服するために行われていました。世阿弥がそれを文化芸術に高め、そこから世界の文物を取り入れて広める文化振興へと変わっていきます。戦国時代には武士のためのメンタルケアとして機能し、江戸時代には政治的な社交上の道具として、優秀な能楽師を抱えていることが権力者のステータスになりました。明治時代になると国威昂揚に利用され、戦時中は天皇が逃げる話に墨が塗られました。戦後はバブルを迎えると、ゴルフのように経済人の社交道具になり、コミュニケーションの場になったんです。

では今は何かといえば、マインドケアで利用されるのだろうと思っています。今は戦のない戦争と言われますが、経済戦争は続き、貧乏になる人が増えているのです。そうした中で、将来への不安を癒す場を能は提供できると考えています。」

現在の能の原型は、室町時代に観阿弥・世阿弥が確立した。実は歌舞伎も能楽から生まれている。

得意なことを十八番というが、十八番は元々能の用語。能の形式を踏襲し、背景に松を描いた舞台で演じる松羽目物(まつばめもの)のことを指す。

意外なことに、能は日本オリジナルの文化ではないのだそうだ。

「能はビザンチン文化(西暦400年前後〜12世紀頃に栄えた東ローマ帝国の首都コンスタンチノープル(現トルコ領)を中心とした文化)の影響を強く受けています。市松模様も唐草模様も、日本のデザインではなくてビザンチン文化から来ています。元々の着物の柄には幾何学模様はなかったんです。ローマやトルコからシルクロードを経由して、あるいはインドから海路で伝えられた文物が大量にあり、それを取り込んだものが能を生み出しました。

能の舞台も、元々は中国の建築技術でした。昔は明かりがなかったので、太陽の光を内側に入れるために、周りに水を張ったんです。

翁という演目で着物に使われている柄は、モスクの天井に描かれている蜀江模様というアラベスク模様です。幾何学的な文様は当時の日本にはありませんでした。格子や襖もフィリピンから来ています。ドットや縦じまもそうした海外から伝わった文様です。

日本の元々の柄はシカや鳥の絵を描くという感じで、それが海外から影響で幾何学模様を描くようになったんです。

日本は昔から海外の文化を取り入れて、自分たちの文化にするのが得意だったんです。」

古典であり、門外漢からは伝承の中にマンネリ化しているかに見える能だが、その本質にあるのはコスモポリタリズム。本質的に非常にラジカルな芸術なのだ。

「能楽がつまらないとか眠いと考えられるのは、今の舞台エンターテイメントとして見ているからだと思うんです。」

宝生氏によれば、能は現代演劇や音楽とはまったく別物だという。

「美術館といえばわかると思うんですが、能楽は大きな驚きや感動を与えるためにあるのではないんですね。その真逆なんです。心を落ち着かせて自分の心と向き合うことが能楽の本質にあるんです。なぜかといえば、元々、死と近い時代に生まれたものだからです。人間誰しもが不安を抱えながら生きていて、でも不安を抱えていると何もできない。だから死への不安を取り除く必要があったんですね。だから自分自身と対話する時間を作る必要がありました。それが能やお茶の本来の効用だと言われています。」

そう言われても、大変に失礼な話ではあるが、能を観ていると眠くなってしまうのだが‥‥?

「それには理由があって、能楽と雅楽は一定のリズムを刻むんです。他の音楽のように、メロディが激しく変わるようなことはありません。曲が早くても遅くてもリズムは八拍子で進むんですが、これは心音のリズムから来ていると言われています。一定のリズム音を聞くと、人間は副交感神経が優勢になります。副交感神経はリラックスさせる神経なので、眠くなってきます。どんなに速い曲でも、等間隔にリズムが刻まれているとリラックスする。能を観て眠くなるのは当たり前なんです。」

眠くなるように作られているのなら、眠ってしまっても恥じることはないだろう。

「今の時代は、経済的な問題や将来に対する不安、そうしたものをエンターテイメントを見て一時的に忘れるようにしています。しかしお祭りの帰り道がとても寂しくなることがありますよね。フェスティバルは大きな感動や喜びを生み出すんですが、その代わり、終わった後にとても寂しい。それに対して能楽には、そういう寂しさはありません。能は観るモノではなく問題を解決する場なので、能をボーッと観ながら、自分の不安の原因を洗い出したり、人間関係のことを考えたりするととても良い時間になると思います。」

現代演劇とは対極にある

能の立ち位置

時間を提供する芸術というのは、現代にはない考え方だ。

「現代のエンターテイメントでは、観客はどう感じるかを作品に強制されます。自分が自由に感じることができないわけです。ここで感動しなきゃいけない、ここで拍手しなきゃいけない、それに観客が疲れてきている気がします。それはエンターテイメントに限らず、生活すべてに言えると思います。トランプ大統領になったからといって、自分の生活に関係ないのに、将来が不安になる。でも本当はそんなに恐れることじゃないかもしれません。能はそういう問題も解決できる場であるだろうと思います。だから大人がリラックスする場ですね。」

歌舞伎は今でいう時代劇的な話が多い。能の場合、どのような物語が多く伝えられているのだろうか?

「神様や鬼が力を誇示した後、日本の平和を祈ったりとか、幽霊であれば成仏させてくれというお願いをするとか、多くの作品が非日常をテーマにしています。

よく能と狂言は何が違うのかと聞かれるんですが、狂言は、人間の持っているこっけいさを描くんですね。誰にでも起こり得る人間の愚かさを面白く描きます。

能楽のストーリーは、よく読み込んでいくとわかるようになっています。最初からわからせようとはしていません。読み込めば読み込むほど味わいがある話なんですが、すぐにわからないし、わからなくていいんです」

能はお面(〝おもて〟という)をつけて舞う。あの面にはどのようなものがあるのだろうか?

「面は200種類以上あります。細かく分ければ1000以上はある。女性の面に小面という代表的な面がありますが、小面ですら万媚(まんぴ)、泣増(なきぞう)、増髪(ますかみ)など、とにかくたくさんの種類があるんですね。さらに作者によって河内派、是閑派など作者の流派によってもわけられます。この曲にはこの面を使うよ、という書きつけが残されているので、基本はそれに従っています。」

能の奥義書とされる『風姿花伝』には難しいイメージがあるが、実際は人生訓として読めるものだという。

「僕は『風姿花伝』は能楽の奥義書でも何でもなくて、教科書だと思っています。当たり前のことが書かれているんです。たとえば舞台というのは舞台が始まる前から始まっていると。その日のお客様の様子や空気を読み解かないと舞台はできません(同書の「当日にのぞんでまづ座敷をみて、吉凶をかねて知ること」を指す)。

これはピーター・ドラッカーの『チャンスとは準備する者に訪れる』や孫子の『彼を知り己を知れば百戦殆うからず』と同じで、事前に準備する大事さを説いているんです。

別に特殊なことではなくて、前日に学校へ持って行くものをチェックしておくこと同じなのですが、なかなかやらないですよね。我々も慣れてくると、本来やるべきこともやらなくてできるようになってしまうので、準備をおろそかにしてしまいます。でもそこがとても大事なところで、アスリートのウォーミングアップみたいなものなんです。それを思い出させてくれるものなんですね。」

能を観ることは

自分と対話すること

舞台

宝生流を受け継ぐ者として、宝生氏が考えているのは、今の時代に合った能のあり方だ。2001年、能は日本からは初のユネスコの無形文化遺産に登録された。そのことで能が悪い方向に変わっていると宝生氏は感じている。

「無形文化遺産に登録された、だから守って行かなきゃいけないという考え方になってしまいました。そのためにイノベーションを怠ってしまったんですね。自分たちがなぜ能をやるのか、この社会でなぜ能が存在するのか? 伝統文化を守るだけであれば、極端な話、歌舞伎だけあればいいとも言えます。」

能にしかできないこととは何か? 本来であれば、能をする者が考えなくてはならないことを、無形文化遺産の認定によって怠る結果になった。能との違い、能にしかできないことは何かを見つけようと宝生氏は歌舞伎に通い始める。

「見ているうちに、能にしかできないことがいくつか見つかったんですね。能もそうなんですが、こう見なきゃいけない、伝統文化だから勉強しなきゃいけない、そういう〝しなきゃいけないこと〟に縛られてしまっている。しなきゃいけないじゃなくて、今のニーズに合ったことを考えなきゃいけない。海外だと、自分の考えの正しさを確認するために北斎の美術展に行ったり能の公演に来たりする人が多いんです。理解するというよりも、日本の雰囲気と自分の中の日本のイメージが合えば満足する。日本の場合、この役者のファンだからグッズを買わなきゃいけない、公演に行かなきゃいけないと応援することが仕事みたいになっている。日本人って真面目だなあと思います。」

そうした中で、見つけたアイデアが、美術館と同じカテゴリーとして能を位置づけること。能を〝自分のことを第一に考える時間を提供する〟ものとしてプレゼーションしていく宝生氏の視点はとても新しい。

「能と能楽堂に対するイメージを変えて行かなくてはいけません。多様化するエンターテイメント業界の中で生き残るには、これまでは初めての人にも受け入れられるように〝わかりやすく〟する必要があると思っていました。しかし〝わかりやすく〟にも限界があります。能でも、初めての人が入りやすいだろう派手な演目があるんですが、派手と言っても今の時代の演劇とはまるで違います。飛んだり爆発したり火が出たりする現代演劇を知っていると、どこが派手?と思ってしまいます。なので、能がなぜ飛んだり燃やしたりしないのか、に目線を向けた方がいいと思うんです。

では能を観る時に何を考えるか? 自分がイヤだと思っていることを3つあげましょう。その3つのことをなぜイヤなのか、考えているうちに能は終わっちゃいますよと説明しています。それでいいんです。その時間を作れたことに我々の価値があるんです」

他者の感情に没入する芸術ではなく、自分の内面と向き合う芸術。宝生流宗主の目指す新しい能の姿である。

初めての能は

若手の舞台で体験を

宝生流第二十世宗家 宝生 和英

能を初めて見る時に、どういう公演から入ると入りやすいのだろうか?

「若い人の舞台から入ると入りやすいと思います。これには理由があります。若いので体力的に余裕があり、正確なんです。見慣れた人には物足りなさがあると思いますが、一番本質的なところを観るには、一番色が付いていない舞台を観るのがわかりやすいと思います。」

解説が付いているから初めてでもわかるというのは間違いだと言う。

「解説付きの場合、わかりやすい解説と言っているものに限って、逆に専門用語が入っていてわかりにくかったりします。最初はわからないものとあきらめてください。」

宝生会の場合、五雲会という若手だけの舞台があるし、他の流派でもそうした若手の公演は逐次行っている。またホームページに能楽師の写真も上がっているので、そうしたところで年齢などをチェックすればいいだろう。

宝生氏はこれから先の能の姿をどのようにイメージしているのだろうか。

「変わらないものはないわけです。能楽を能楽たらしめるのはイノベーションであり、能楽が千年変わっていないかと言えば、ものすごく変わっているんです。コンテンツ自体は変わっていませんが、売り方や活用の仕方はまったく違います。」

『風姿花伝』の一節に、「住する所なきを、まず花と知るべし」とある。

「安住の地はない、ゴールはないと言っているわけですね。臨機応変に時代のニーズを探し当て、対応していくことで伝統文化になると思います。」

宝生流も、明治時代に幕府が倒れた時、幕府お抱えの舞台がすべてなくなり、米農家をやっていた時期があるという。バブル崩壊後も経済的に苦しく、若い宗主として大変に苦労した宝生氏。だからこそ見つけることのできた、現代における能のあり方は能本来の精神をあざやかに切り出している。