- 2020.09.29

金属工芸技法 鍛金 鋳金 彫金

【昇龍ペンダント・左龍】 薄肉のレリーフで迫力のある龍を表現したペンダント。

シルバーアクセサリーでよく用いられるロストワックス技法では 再現できない緻密さがポイント。

江戸時代中期から末期にかけて大いに繁栄・活躍した装剣金工一派である伊藤派。始祖は伊藤正長とされており、当時は江戸と小田原を拠点に活動し、そこの金工師たちが互いに往来して交流を重ね、技術の研鑽を行っていた。

透し、鋤下彫り、肉彫り、象嵌、色絵などを駆使した華麗で精巧な作風が特徴で、桜、紅葉鉄線、菖蒲など草花をあしらった作品が多く、その作品はどれも芸術品と言っても過言ではないほど美しい。高い評価は江戸・小田原にとどまらず、参勤交代で出府した武士たちから全国の大名にも広がった。

伊藤派は、江戸幕府や大名お抱えの鍔専門工として活躍した。伊藤派の中でも名工としてその名が知られているのが武州伊藤派正國。『鐔工武州伊藤派』によると、武州伊藤派正國は2名いたと思われ、初代は小田原の大名である大久保家に仕え、後代のみ作品に「武州」と銘を切るとされ、区別されている。

今回取材した彫銀はこの武州伊藤派の系譜を持つ企業だ。創業から100年を超えた今も受け継がれる伝統の技。時代とともに、その技術から生み出される製品は変化を遂げてきたが、武州伊藤派の血を引く丁寧で精巧な仕事は、現代へと受け継がれ、人々に愛されている。

鍔(つば)とはなんぞや?

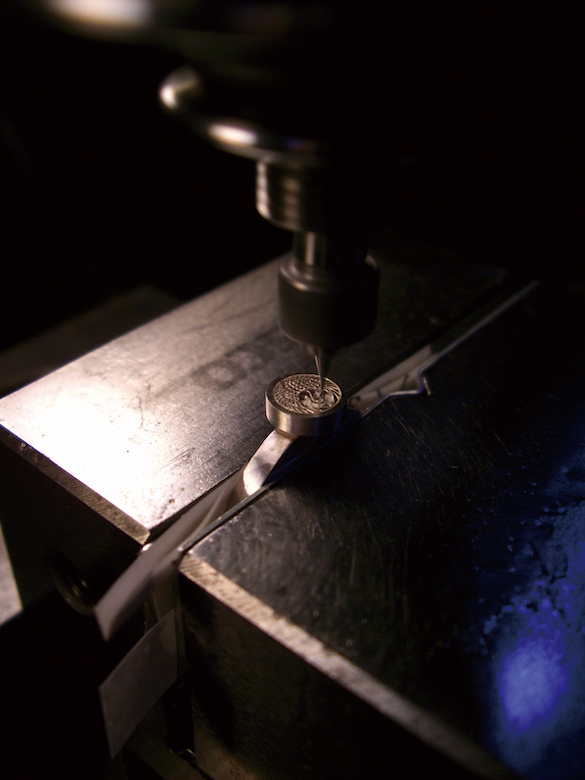

昔ながらの彫刻機を使って彫刻している様子。 顕微鏡で刃物の先端を確認しながら作業する。

古来より日本各地で職人が業を磨いてきた鍛冶や金工技法。金属を打ち鍛え、鍬(くわ)や鋤(すき)などの農具、刀をはじめとする武品、包丁などの日用的な金物が作られてきた。

なかでも日本刀は芸術的な側面が強く美しさも兼ねた存在。もともと武士の持ち物であったが、その美しい姿は昔から世界中で評価され、美術品としての評価も価値も高い。

日本刀は刀工が全て造っているというイメージがあると思うが、一本の日本刀が完成するまでに刀身の研ぎを行う研師、刀を納める鞘(さや)を作る鞘師、柄(つか)に紐を巻く柄巻師と多くの職人が携わるのが事実である。刀身だけでなくあらゆる場所に職人の技が潜んでおり、なかでも〝鍔〟は龍に鷹、虎に蜻蛉など芸術性の高いものが多い。

〝鍔〟の歴史は古く、古墳時代の環頭太刀 (かんとうたち) や頭椎太刀 (かぶつちたち) に着けられていた倒卵形鍔(とうらんがたつば)から始まる。その後、飾剣(かざりたち)、毛抜形太刀(けぬきがたたち)、兵庫鎖太刀(ひょうごくさりたち)、蛭巻太刀(ひるまきのたち)、黒漆太刀(くろうるしたち)、革包太刀(かわづつみたち)、糸巻太刀(いとまきだち)と刀装され、形を変化させてきた。

今日、私たちが一つの美術品として見る〝鍔〟は、打刀につけられていたもの。

打刀は室町の時代、太刀に代わって多く用いられるようになった。打刀が出始めた当初から打刀に装着する鍔を製作する鍔専門職がいたとは考えにくく、刀匠が需要に応じて製作した鍔や、甲冑工など武具の製作者が余技として製作した鍔(甲冑師鍔)として打刀に取り付けられていたと思われる。その証拠に初期の〝鍔〟は、文様がまったく無い板鍔、もしくは簡素な小透かしが施されたものしか見つかっていない。

戦国、安土桃山時代に入ると、〝鍔〟に装飾性を持たせようとする傾向が強くなった。用いる図柄や構図、地金や象嵌に使う金属などが多様化したのである。この時代に〝鍔〟の流派も生まれた。当時、透かしなど図案風のものしかなかったが、鍔に絵画的な美を加えた金家は絵風鍔の祖と呼ばれ、同じ頃、京都では埋忠明寿が金・銀・赤銅・素銅など色金を巧みに平象嵌・色絵するなど写実的な作品を生み出していた。

さらに室町幕府8代将軍、足利義政の側近として仕えた後藤祐乗を祖とする後藤家は、美濃金工様式をさらに格調高いものにし、後藤風を確立。装剣金具の様式上の基本を作り上げたとされる。とはいえ、まだまだ戦乱の時代。

今のような雅かつ芸術性の高いものはそう多くはなかった。

天下泰平の時代が 鍔の芸術性を高めていった

【GENROKUリング・青海波】(シルバータイプ) 江戸小紋をモチーフにしたリング。

0.2mmピッチで刻まれた極省サイズの格子模様など 彫銀らしさが感じられる逸品。

〝鍔〟が今のような形になったのは江戸時代なのだ。1603年、徳川家康が江戸に幕府を開き、やっと天下泰平の世となり、いつの間にか日本刀は実用性のあるものから、武士であるという象徴に。鍔も見た目がより重要となり、技術面の進歩となる。

そして刀匠の数は大きく減り、代わって町彫(まちぼり)と呼ばれる金工から多くの名工が出現した。特に上方の文化が華やいだ元禄時代は江戸においても華美な生活と遊興娯楽の余裕が町人にも生まれた。この元禄以降、幕末に至るまでの時期が〝鋼〟の歴史において最も華やかな時代とされる。

数ある流派も生まれ、そのひとつが武州伊藤派。初代の伊藤正長は、公儀お抱え工、将軍家鐔師隣、門人に多くの名人を多数輩出した。江戸には参勤交代の武士達が2年に一度、上京する。その時、武士は土産として武州伊藤派の刀鐔を買い求めていたため、日本各地に伊藤鐔が広まったといわれている。

日本刀は武士の魂としてその腰を飾るもの。封建社会では武士は主君に忠誠忠義を貫くのが役目であり存在であったため、ストイックな生活を強いられた。魂である刀に装飾を施すことが唯一のお洒落だったのだ。

そんな封建社会も慶応3年の大政奉還で江戸幕府が消滅し、明治3年の廃刀令以降、鉄鐔需要が激減。刀装金工達も刀装具以外の煙管や根付、簪などの装身具を作るようになった。

江戸鍔師 武州伊藤派の 流れをくむ彫銀

伊藤派9代目当主、伊藤正広の分家の伊藤大次郎を祖とするのがシルバーアクセサリーなどで有名な「彫銀」である。伊藤派伝統の、鉄を刻む匠の技を脈々と受け継ぎ、栄之助から今日まで金型、刻印などの精密彫刻分野において日本一の職人集団を形成している。江戸伝統の技を刻み込んだ「彫銀」の商品は、日本はもとより外国からも注目され、毎日多くの問い合わせや注文のメールが届くと斎藤明司専務は言う。

「江戸時代の小柄や笄、縁頭に目貫などの刀装具は、鉄、銅、真鍮、金、銀などのあらゆる金属を使った贅沢な逸品でした。かつての日本には優れた技術がたくさんあったのに、今日では廃れたものや消えそうなものも多い。これではいけないと思い、私たちは古の名工達の技を後世に残すために再現をしようと思ったのです。」

斎藤専務の実家は墨田区東向島の斎藤彫刻。大正5年、祖父である斎藤栄之助氏によって刻印や焼印、ジュエリーの金型を作る集団となった。江戸金工から受け継いだ鉄を刻む技術を駆使し、刻印型を製作。歴史と伝統のもとで育まれた美意識と卓越した技術は業界でも一目を置かれ㈶日本ジュエリー協会から品位マーク刻印の指定業者として選出される。

斎藤専務は2人兄弟。斎藤彫刻は兄の和秀氏が継いだ。

「うちの方は兄貴がいたので、任せられた。私もはじめは金型の職人になるべく親父のもとで修行をしていましたが、兄の方が手先が器用で(笑)。自分は何ができるかなと思った時、彫銀がいいんじゃないかと思ったわけです。」

もともとジュエリーの金板を作り、その型を大手メーカーに卸していた斎藤彫刻。工業彫刻専門である。

「うちは金型をメーカーにおさめる。でもそれは商品の最終ではなく、どんな商品になるのか見られない。そういった意味で自社製品を持ちたいと製造部の全員が思っていた。彫銀をはじめるときは、家族はもちろん企業全体で話し合い、創意のもとはじめた次第です。」

斎藤専務が彫銀の会社を始めた頃、世の中は空前絶後のクロムハーツなどシルバーブーム。縁があって店を開いた原宿店には、開店と同時にシルバーアクセサリーを求めて、20代の若者がこぞって押し寄せた。

「とにかく世の中の流れに押されて始まったといっても言い過ぎじゃないくらい、シルバー商品はよく売れた。ネット販売もこの頃で、まだあの楽天が始まった時代。まだ加盟店が300店舗しかない時期にうちも登録店舗として出店しました。」

はじめは何もかもど素人。でも自分たちの作る商品に間違いはない!という気持ち一本で、モデル商品を夜なべして作り、商品撮影から商品紹介まで一人で行った。

「やるからにはきちんとしなくてはいけないでしょう。1度でも不評を買うとそれがうちのレベルとレッテルを貼られてしまう。そうならないためにも気は抜けません。」

今では彫銀のHPを見て海外からの注文も多い。商品を指定して購入希望をする人も増えた。しかしシルバーブームも数年で衰退。このままじゃまずいと思っていた頃、店によく訪れていたのが40代、50代の大人の男性だった。

「お客様の相手をしていて、要望をお聞きするわけです。こういう雰囲気のものが欲しいとか、もう少し燻したような渋めのものがあると嬉しいとか。うちは受注商品も可能ですので、リクエストに答えていると、気づけば店には大人の男性向けの商品が並んでいるようになっていた。

ある意味、それが彫銀としての大きな展開期でした。40代、50代の方々は会社経営をしている方も多く、縁起を担いだものや、お守りとしてのものを特に好まれた。今でもうちで大人気な商品の般若心経もその頃生まれた。262文字、一文字も抜けることなく彫ってあります。」

【般若心経リング・ミクロ】(シルバータイプ) 1文字あたり0.5mm。肉眼ではっきり見ることが難しい文字サイズ。

拡大鏡などで見ると文字がしっかりと彫り込まれていることが分かる。 オプションで中央部分にダイヤを留めることが可能。

大・中・小と3種類あり、文字はそれぞれ0.9、0.7、0.5㎜という細かさ。ルーペでないと読めない細かさは、まさに御仏のご加護というべきか。写経をやっている人や経営者、中国台湾などからも仏教に縁深い人が多く求める。

「文字はもともと象形文字から始まったものですし、昔から特別な力があるとされてきました。目に見えるものはデフォルメしながらも形作る。それが鍔師の末裔としての私たちのこだわりです。」

商品には梵字や仏教用語の文言の文字シリーズのほか、仏像や十二神将など仏教系をモチーフにしたものから、龍や虎、鳳凰といった神獣シリーズ、そして家紋などがある。

【昇龍バングル・右龍】(シルバータイプ) 薄肉のレリーフで表現された龍が施されたバングル。

「龍とか仏像系は昔の鍔にもよく使われていましたね。その辺を踏襲しているという自負があります。鍔の伝統技術は代々受け継がなくてはいけない。人は立体的なものに目を奪われがちですが、実は平たいものに彫りを入れる方が難しいのです。

例えばコインに人物像とかよく描かれていますよね。触るとわかると思うのですが厚さはわずか0.3㎜。1㎜にも満たないところに彫りこむというのは世界に色々な彫りの文化はありますけれど、きっとミクロンの世界には手が出ないでしょう。それができるのが鍔師の伝統技法なのです。」

昔のものは全て模範となる教材

古きものに触れ新しきを作る、それが私たちの世界

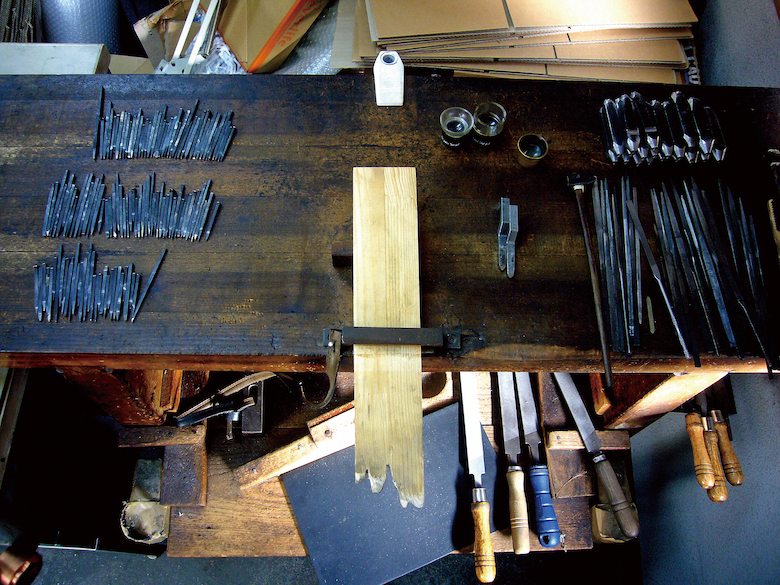

左側タガネ、右側やすり。 タガネの頭の部分を金槌で何度もたたくため、頭の部分が画像のように潰れる。

彫銀のデザインを考えるのは斎藤専務を中心に工場で働くスタッフ全員で考えるそうだ。

「よく鍔や昔のコインなどの展示会があれば時間を作って必ず見に行きます。博物館や美術館はデザインの宝庫。あとは骨董市をめぐって、古いものなどを探して買い求めたり。古の伝統、匠の技を学ぶには骨董関係は欠かせません。だから寺社仏閣にもよく通いました。

仏教美術の世界はいくら学んでも追いつかない技術が見つかる。扉の金具1つとってもかなり繊細でしょう。奈良や京都はまさに学校でしたね。最近は忙しいので、なかなか遠出ができませんが、今はネットで世界中を見ることができますから、気になったものは検索したりしています。

気になったものはラフなデザインに起こして、それをデフォルメ。きちんとした下絵は、餅は餅屋にということで、うちのプロに頼みます(笑)。資料を渡し、自分の感じた感覚を伝える。そうして出来上がった絵を元に、粘土で立体のモデルを作る。完成したときのイメージを膨らまし、その立体の粘土モデルからいらないものは削ぎおとす。

とにかく1個のデザインが出来上がるまでに時間はかかります。」

世界に誇れる日本の鏨技 まさに鏨の魔術師

現在、彫りの仕事に使うのは彫刻専用の専門的機械で行う。しかし、もともと鍔師の道具は鏨と鑢のみだった。鏨だけで300本余り。いろいろな形があり、それを駆使して模様を掘り出していった。

「今は鏨を使う職人はほとんどいないと思います。が、私の父の時代はまだ鏨と鑢しかなく、弟子入りした時、その道具を用意するのは私の役目でした。」

300本ある鏨を毎朝磨き、師匠の机上に並べるのがはじめの仕事だったという。鏨は錆びやすいので毎日油を塗らないといけなく、1本1本、丁寧に塗ることで、鏨の形や大きさなどを覚えた。

「私の兄は親父に似て職人としての才能があるので今でも鏨を使うこともあります。今の人は、鏨といってもピンとこないでしょうね。鏨は元から形があるのではなくて、元は鉄釘のような、鉄の棒なのです。それを職人自ら砥石と鑢で成型し、日本刀と同じように焼き入れをする。自分が欲しい形に作る、いわゆる自前のオーダーメイド道具です。

刃は使うと鈍りますから、自分で研ぎ直す。これができないと職人にはなれません。鏨の技術って、他でいえば、ジュエリーのダイヤモンドの石留めを止める爪は鏨。ルーペで鏨をうまく見ながら、爪を立てていく。鏨で止めるという技術は世界中であったわけです。

でもその鏨でレリーフを彫り出していたというのは日本だけでしょうね。その日本でも鏨だけの世界はないですから。まさに風前の灯火の鏨技術なのです。それが昔の鍔師の技術というわけです。」

目を酷使する鍔師の技術

それは今も昔も 変わらない

工場で彫刻に携わっているのは全部で5人。職人の高齢化も進み、今の年長者は斎藤専務の兄。

「やはり目を酷使する仕事なので個人差はありますが70歳前後が現役の限界じゃないでしょうか。視力がやばいので、60歳で引退という方もいます。これはもう職人病です。でも今は老眼鏡やルーペもあるからまだマシですよ。

昔はそんなものが何もない。だから江戸時代の鍔師の最盛期は18歳といわれています。7、8歳に徒弟制度で現場に入りますから、10年間修行し、18歳の頃が一番脂がのっている。そして25歳くらいで引退。かなり緻密な作業をするので、早く老眼になる。その後は後進の指導ですよ。

目が悪いと現役としての作品が残せない。ですから皆さんが目にするような国宝の刀の鍔とか刀剣の装具があり、有名な方もいますけど皆、20歳前後の作品。びっくりでしょ(笑)」

これはかなりの衝撃である。あの美しい模様や柄を作り上げた天才は皆20歳前後ということに。どちらかといえば、職人などは大器晩成というイメージが強かったものだから、目から鱗とはこのことか。とはいえ、江戸時代の平均寿命は30 、40歳であるから20歳が絶頂期というのはあり得る話だ。

いいものを作れ 恥ずかしくないものを

クオリティに関しては 何があっても妥協しない

【家紋ダイヤモンドリング】(K18イエローゴールドタイプ)

女性の方にももっと家紋に親しんでもらいたいというコンセプトで作られたリング。

創業から101年。武州伊藤派の流れをくむ鍔師から金型職人、そして彫銀師という道を歩んできた斎藤家。仕事の形は変わっても、そこに流れる本質は昔から変わらない。

「先代からはいいものを作れといわれました。職人として恥じないものを作れと。ものづくりはどこで妥協するかの世界。作ったものを世に出して恥ずかしくないかと考えるのが一番大事だと。私が現場に入っている時はよく親父にダメだしを食らっていましたね。

「これじゃダメ。もっとよく見てみろと」。私も出す前から大体、このあたりが言われるかなと思っていると、案の定、そこを一番に指摘される。自分でも引っかかるのだから、当たり前(笑)。

最初は完璧と思っても、ボロクソにいわれます。なぜ、どこが、どうダメなのかというのがわかるのは3、4年しないとダメ。もちろん、昔と違って、自分で考えろという形ではなく、きちんとどうダメなのか教えてくれます。でも教えてもらってもなかなか再現できない。これはもう場数を踏むしかない。あの頃の経験は今でも役に立ちます。

工場から上がってきた商品を店で検品しますが、妥協は絶対許さない。ちょっとでもおかしなところや文字が一文字抜けているとかバランスが悪いものははじく。おかげでお店でもネット販売でもかなりいい評価をいただいている。これは励みになりますし、自慢できることです。」

未来へつなぐ 江戸鍔師の伝統技術

有限会社斎藤彫刻 専務取締役 斎藤 明司

「100年後、世の中に彫銀の需要がどのくらいあるかわからないけれど、江戸時代から続く鍔師としての技術が残せていけたらと思っています。そのためには後継者の育成が大事ですが、時代が時代ですので、自分たちが思っている通りの人を見つけることは難しい。それでも少しずつ後継者に引き継ごうとしています。とにかく根気、そしてセンスがある人が欲しいかな。この両方を兼ね備える人って意外といないものですよ。

今は強豪な同業他社さんもいますので、注文がオーバーフローした時は、お互い協力してなんとか乗り切っています。まだまだ熟練の職人さんが活躍している世界ですからね。他の業界がどうかはわかりませんが、それぞれ横のつながりはきちんとあり、仲良しですよ。彫銀の仕事は重労働ではありませんが、やはり過酷です。それでもやってみたいという若者がいるならば、ぜひとも私たちの世界の門を叩いて欲しいですね。」

職人の技は一朝一夕でできるものではない。ましてや江戸時代から続く鍔師としての技術は並大抵の努力で手に入れられるものでもない。でも日本で生まれ育まれ、世界が認める最高の技術だからこそ、日本人である私たちはきちんと理解し、未来につなげる役割があるのだ。

斎藤専務に聞いた。彫銀の職人になる秘訣は何か?と。すると〝無我の境地〟だという。般若心経を一文字一文字彫りながら、無我の境地を悟るというのはいかがだろうか。気づけば鍔師の後継者になっているかもしれない。