- 2020.10.03

はし藤本店 〜伝統産業であるお箸を 世界へ広めていきたい

オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~

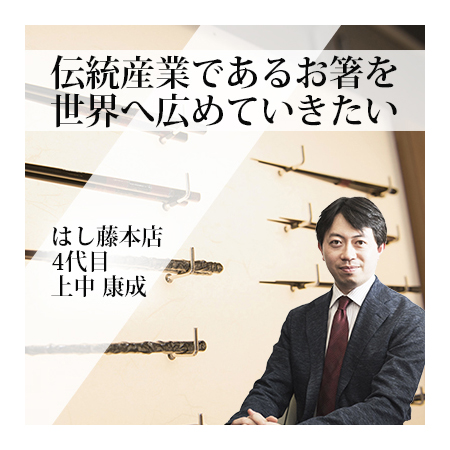

今回のゲストははし藤本店、4代目代表、上中 康成。

1910年創業。幕末の動乱が終焉を迎え、文明開化の音がする東京市に「フロンティア精神」を掲げ上京してきた、初代当主の「藤次郎」が創業。

「いただきます」の言葉の後に、あまりにも自然に手の中にあるもの・・・それは 箸・・・。

このシンプルな食事用の道具を取り扱って100年、「はし藤」の原点は、吉野杉の樽酒で製造する過程で出た端材(はざい)を利用して作った「杉割り箸」である。

今回はそんな、日本と文化・生活を象徴する上で欠かせない箸を作り続ける 「はし藤」の4代目、上中 康成の言葉から、先代や職人達から受け継がれていた理念や想い。その裏に隠された物語、はし藤の持つ長寿企業の知恵に迫る!

石田:今回のゲストは、株式会社はし藤本店 代表取締役社長 上中康成さんです。

よろしくお願い致します。

上中:よろしくお願いします。

朝岡:はし藤(とう)ですね!?

上中:はし藤(とう)です!

朝岡:事業の内容をちょっと教えて頂けますか?

上中:まず、割り箸が主なんですけど、割り箸の販売と、あと他にも塗り箸ですとか、ご家庭で使われる箸、あとは、付随するクロモチ黒文字ですとか楊枝ですとか、楊枝、あの天紙とか、料理の演出用品の紙皿ですとかそういうのを販売している会社です。

石田:上中さんは、現在何代目でいらっしゃるんですか?

上中:4代目になります。

石田:お若く見えますけれども、

上中:ありがとうございます!

石田:ちなみにご年齢をお伺いしてもよろしいでしょうか?

上中:35歳です。

石田:朝岡さん、今回最年少じゃないでしょうか?

朝岡:お箸がなかったら、ベンチャー企業か何かの最年少の人ですか、みたいな感じですよね!

石田:ねーほんとに!

朝岡:あとね、やっぱり、お箸とかね、割り箸・お箸・楊枝で、その企業っていうのがずっと4代も続いていたんだっていう、これ私今驚き!個人の職人さんとかね、お店が代々やってるっていうのは分かるんだけど、100年企業ですからね!

上中:かなりマニアックな企業だと思います。

朝岡:その辺ちょっと伺っていこうじゃないですか。

まず、はし藤さんの強みというか、会社としての特徴はどこにあるんですか?

上中:はい。主に、国内の国産の箸に特化をしいてるんですけども、割り箸。特にスタートが割り箸でしたので、割り箸の国内の製造の種類の取扱に関しては、おそらく日本一だと思っています。

朝岡:ほー!割り箸。国産のね!

石田:ちなみに、どちらの割り箸ですか?産地は?

上中:様々、今集めてるんですけど、一番多いのは奈良県ですね。下市というところが地場産業になっております。

朝岡:奈良県、石田さんのご出身じゃないですか

石田:そうなんです。ルーツが同じですっていうお話をさせて頂いてたんですけども。

朝岡:お箸の種類ってたくさんあるんでしょうけど、種類って何種類くらいあるんですか?

上中:割り箸だけでも、うちは30種類以上は取り扱いがありますね。

朝岡:そんなにあるの!(笑)

上中:あるんですよ!形ですとか形状ですとかの違いによって

朝岡:今日はマニアックですよ!

石田:そうですね。でも興味深い内容です!

朝岡:で、お箸っていうのは、好みもあると思うんですが、一般的に良いお箸っていうのは、どういうお箸なんですか?

上中:この中(ディスプレイ)ですと、例えば、銀座の良いお寿司屋さんとか、ミシュラン星をとってるお店なんかでは、こちら(ディスプレイ中央)。一番伝統的な形なんですけど、材質は吉野杉の中でも、白身と赤身が木の中にありまして、ちょっと木を想像して頂くと、丸い中に、芯の部分、そこが赤いんですよ。香りが非常に強くて、そこを使ったものですね。

朝岡:そうですか。所謂木の香がふっと香るというか。

石田:それも食事の一部ですものね!美味しいお料理をより美味しく!ね!

その他のお箸もご紹介頂けますか?

上中:はい。こちらがですね、尾鷲のヒノキを使ったお箸ですね。

石田:尾鷲のヒノキ…

朝岡:ヒノキのお箸ってねー、風呂桶とか(笑)あらま!

上中:非常にね、尾鷲は雨の多い地方ですので、軽いんです!あと、香りが非常に強いのが特徴です。

朝岡:はぁー(香る)ヒノキ!

上中:良い匂いでしょ

石田:あー!(笑)幸せになりますね、この香りだけで!

朝岡:こんな!(再び香る)食べなくても幸せになるお箸って初めてだな!

上中:こちらはですね、京都の竹のお箸です。

朝岡:つけ箸。

上中:はい。こちらはですね、この京都の竹のお箸は、先の細み、これが特徴です。

石田:とても繊細ですよね。料理もそうですけれども、それに合うお箸ということですね。

朝岡:これは、京都のおばんざいなんかのお豆だとか、お漬け物だとかぽっと!

石田:よく合いますよね!

朝岡:あら、いいなー、これいいなー

石田:欲しい!デザイン性も優れてますよね。

上中:こちらはね、石川県は能登半島。

石田:能登半島のお箸!

上中:輪島塗って有名じゃないですか?

石田:えぇはい。

上中:輪島塗の元々の生地なんですよ。

朝岡:塗ってない?!

上中:塗らないんですよ。ただ、このお箸、塗ってない状態でも、非常に香りが良くて、このままでも商品化できるのではないかと思ってるんですけども。

朝岡:かっこいいですね。

上中:こちらも、独特の香りがして。

朝岡:あっ!

石田:失礼します。へぇー。あっ!違う!

上中:先程の尾鷲のとはまた違った香りがするんですよ。

石田:桧葉なんですね、こちらは!またお寿司に合いそうな!

上中:はい!そうですね!魚介と一緒に。

朝岡:やっぱりお箸っていうのは、地方地方のその文化というかね、あるんですね。

種類がたくさんあるのは分かりましたね。でも、これもともとはあれですか。日本ですけども、文化を辿ると、大陸とかその方になるんですか?

上中:ここがですね、諸説分かれるところでして、2つ種類。箸の形のルーツとしてあるのが、まずは、ピンセット状のものが伝わった。いわばトングのようなイメージですね。

朝岡:あぁ、はいはいはい。持ち手が繋がってるのね!

上中:ここ(持ち手)が繋がってるもの。あと、もともと二対の木の箸。この2つのルーツがありまして、例えば、古事記ですとか、そういった書物の中で見ても、多分…須佐之男命(スサノオノミコト)とかって分かります?八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治する話が古事記の中にあるんですけど、その時に、川上から箸が流れてきたって記述があるんですよ。おそらくその時流れてきたのが、こちらのタイプ(二対の木の箸)のものだなと。

朝岡:分かれてる箸?

上中:はい。

朝岡:やっぱりそのくらい昔からね、人々の中に、生活の道具として使われてきたってことですか。

石田:でも、主食によって、フォークを使ったりとか、お箸を使ったり、また、手で使ったりってあると思うんですけど、今、限られた国しか、お箸って使われてないですよね?その理由は、やはり食べ物にあるんですか?

上中:私は、食べ物も勿論原因だと思うんですけど、特に日本に関しては、宗教的な意味が大きいかなって思います。

朝岡:それは、どういう事なんですか?

上中:はい。箸っていう語源についてなんですが、中国では「カイツー」っていう名前なんです。で、そこから「箸」にたどり着くのっていうのは結構長い道があるんじゃないかと思っておりまして。

これ、私の考え方なんですが、「箸」のルーツは私「柱」だと思ってまして。というのも、諏訪大社ってお二人行かれたことございますか?

朝岡:はいはい、御柱ね!

上中:あの柱なんですよ!

朝岡:あの柱!

上中:はい。自然崇高がやはり日本の信仰のスタートだと思うんですけど、あそこの御柱っていうのは神社のまわりに4つ聖域を示す為に立てられてる。

それから、実は奈良県に、大神神社っていう神社があるんですよ。

石田:えぇえぇ、桜井にありますね。

上中:三輪そうめんのところです。そちらも、山がご神体なんですけど、鳥居の原点があるんですよ。それは、2本の柱のところに、ただ単に紐がかかってるだけって感じ。

朝岡:へぇー

上中:だから、2本の柱なんですよ。

朝岡:はぁー、横のやつはないわけですね。

上中:ないんですよ。鳥居の原点なんて言って。つまり、箸とは、食と人との境界である。

朝岡:あぁー!

上中:神域であると、やはり食を、食べるというは、人の生活に無くてはならないものであって、箸は、その日本にとっての木の箸というのは、人と食との間にある鳥居のようなものだというのが私の考え方なんです。

朝岡:いや、説得力がある。

石田:なるほどー

朝岡:なんかね、これはね、今日は長寿企業の話行く前に、文化の話になってますからね。

石田:大切ですねー

朝岡:そうか、なるほどねー

まぁ、やっぱりじゃあ、ある種日本独特の、日本独自の宗教的なものと、実際道具のものが融合してきたものが箸という

石田:世界中にお箸というものがございますけども、日本食ブームもあってね、でも、こう自分のお箸っていう決められたお箸があるっていうのは、日本だけですよね?

上中:あぁ、確かに言われてたらその通りですね。種類も様々ありますしね。

石田:何かそれだけやっぱり日本人ってのは、お箸とずっと密接に伝わってきたってことですよね。

上中:それだけ愛着を持っているっていうのは、箸屋としては非常に嬉しいですね。

朝岡:さて、この箸のね、まぁあの会社として、企業としての話にちょっと戻っていきますけど、お店はやっぱり日本の方が多いでしょうけど、最近は海外からのお客様も多いんじゃないですか?

上中:浅草の合羽橋ってところに店舗を構えてるんですけども、最近では3割近くの方が海外の方です。

朝岡:あら、そうですか。あの合羽橋の料理道具ってね、

石田:はい、よく行きます!

朝岡:よく行くけど、何かもう楽しいよね!

石田:ねー!

朝岡:その感覚で箸行くんだな!

ここからは、各テーマを基に4代目代表 上中 康成の言葉から、はし藤が持つ長寿企業の知恵に迫る!最初のテーマは「創業の精神」

創業者の想いを紐解き、現在に至るまでの経緯。その裏に隠された物語とは?

石田:それでは改めて、創業から現在に至るまでの歴史・経緯を伺えますか?

上中:明治43年に私の曾おじいちゃんなんですが、上中藤次郎が、はし藤を創業致しまして、その後2代目上中辰五郎に継承して、株式会社の形態を持ったのが昭和30年。有限会社はし藤っていう名前で。その後、あの私の父の代で、株式会社はし藤本店っていう名前になりました。

朝岡:ほうほうほうほう。

上中:ルーツとしては、先程お話の通り、奈良県の下市というところから、東京の飲食店向けに、当時の地場産業だった杉の割り箸を広めたいということで出てきた会社です。

朝岡:藤次郎曾おじいちゃんが作ったから、はし藤。

上中:そうです(笑)

朝岡:わかりやすい名前だな。で、今の合羽橋に店舗を構えたのはいつからですか?

上中:平成8年ですね。

朝岡:あっ、そうですか。最近ですね!

上中:最近ですね。もともとその近くの元浅草四丁目というところで商売をしていたんですが、ちょうど合羽橋の中に空きが出まして、思い切ってうちの父が店舗を本社を移転したという流れですね。

朝岡:そうですか。

石田:そしてこのお箸以外のもの、お皿とか黒文字とか仰いましたっけ?そういうものは、いつから使ってらっしゃるんですか?

上中:戦争が終わってからなんですが、飲食店さんが、新しく寿司屋をやりたいとか和食店をやりたいとか言った時に、最初はうちお箸を納めてたんですけど、そのうち、楊枝も欲しいなとか洗剤とかも持って来てくれない?とか、天紙、天ぷらの敷き紙を持って来てくれない?とかっていうのを、わかりました!と、受けていったら、少しずつ商品が広がっていったという流れですね。

朝岡:お箸のね、周辺のね、そういったものですよね、必要なものね。ほぉー、はいはい。

石田:それでは、そんなはし藤さんの、家訓や理念を伺いたいんですが。

上中:家訓というものは、存在はしてなかったんですけど、人と人は違うっていうかな、「違うことを認めなさいよ」っていうのが、家訓なのかなと思っております。価値観の違いですとかって、人それぞれあると思うんですけど、そこは違うということを認めた上で付き合いなさいということですね。少し深いですけど。

朝岡:ねっ、なかなか人間と箸って似てるかもしれないですよ。だって同じような格好、形だけど、ここにあるだけだって随分違うしね!

上中:そうですね。仰る通りですね。

朝岡:素材だってね!形だってよく見たら違うから、それを認めた中での、お箸のワールドみたいなね、人間のワールドみたいなことなのかもしれません。

でも、職人さんだから、元々ルーツというかそれは、そこにそれが、会社になって、家訓とか企業理念ってなると、何かどんどん大きく上の方に行くっていうイメージがあるんですけど、他に何かあったりするんですか?

上中:まぁ、例えば、人間に大事なことって、衣食住っていう言葉はふっと出るじゃないですか。我々商売人はみんなそうかなっと思うんですけど、うちは食住衣の順番だったんですよ。

朝岡:あっはっはっは(笑)なるほど!

石田:食住衣!

上中:大事なことは、衣食住ではなく食住衣だと。まず、お腹いっぱい食べて良い仕事しなさい。良い仕事するためには休むところが必要です。着るものは一番最後で良いよ!っていうことですね。

朝岡:上中さんの代になって、社長になってから、何かそういう新しい目標とか理念とかね、家訓って言うとちょっとねーあれですけど、そういったものを作りになる予定はあるんですか?

上中:もう既にね、始めてまして…

朝岡:作っちゃったの?!どういうのを作っちゃったんですか?

上中:日本の食文化ですとか箸文化を世界に向けて広げたいなっていう想いが非常に強くてですね

朝岡:それは、世界に向けて、箸を作るべし!みたいな?

上中:うーん、というのも今割り箸ですとか、ほとんど輸入なんですよ。

そういう形、中国とか世界から箸を輸入して販売するっていうことも勿論出来るんですけど、うちとしてはそうじゃなくて、日本のものづくりの方たちを応援して、彼らの良い仕事をしているものを、むしろ世界に向けて広げていきたいっていう立場に立っています。

朝岡:それを今その世界に向けてっていうのを、日夜、上中さんが口にしてんの?どうやって、こう、あれですか?浸透させてるんですか?

上中:そうですね。もうずっと言い続けてることもありますし、あとは、実際に海外の展示会なんかにも出たりして、経験を実際にしてもらうってことですね。

朝岡:若いですから、先頭に立ってね!

石田:ね、これからね!

朝岡:自らバンバンやってますよ!

石田:ねー!で、そのはし藤という御名前、その会社の御名前ですけど、先程曾おじいさまが藤治郎さんと仰いました?

上中:そうです。

石田:そこからですか?

上中:はい。藤治郎の藤の字を取って、はし藤と。で、本店は、昭和に株式会社になった時分に、その名前、本店とか本舗って付けるのがちょっと流行ってたらしくて(笑)それで、はし藤本店ってつけたみたいです。

朝岡:そうですか!これも何か一種、長寿企業のね、何かこう大事なところですね!

石田:ネーミング!

朝岡:本舗!と、本店!本!

一同:笑

朝岡:これ、だけですよね!そうか、そうか。

石田:お箸という日本文化でもあると思うんですけど、それを継承していく、その人材不足っていう風に伺ったんですけれども、なかなかその人材を育てるのは難しいんですか?

上中:はい。私たちのように販売する方はまだ良いかなと思うんですけど、特に作ってらっしゃる方たちが、非常に高齢化が厳しくてですね、で、お弟子さんもいらっしゃらないとか、後継者の方いらっしゃらない。そこを何とかする為にも、やはり作り手さんたちのことをきちんと伝えて、商売にさしていってあげることも私たちの立場としてやれることじゃないかなと思っていますけど。非常に厳しい状態ではあると思います。

朝岡:そうね、だってまぁまず、食生活がね、ナイフ・フォーク、或いは何かそうじゃないものも含めて、お箸以外のものを使う食生活が圧倒的に広がったでしょ!ね、だから、必需品と言いながら、箸なくても良いとかね、お箸の価値がちょっと分かりづらい時代にはなってきてるのかなって気はしますけどね。

石田:世界では、日本食ってね、あの無形世界遺産でしたっけ?登録されてますけど、どんどんこう日本食ブームになる中で、あのお箸の存在っていうのが、これからどんどん広がりそうな気がするんですけれど。

上中:はい、非常に重要なファクターになってくると思っております。

というのもですね、あの海外の、特にエグゼクティブの方たち、経営者の方たちは、日本料理店っていうのが、あの商談の場で使われたりするわけですね。その時に、きちんとこう箸を上手に使えるというのが、ひとつのステータスになってるそうです。まぁ、昔あの日本が、日本人の方でも、フランス料理のマナーを覚えてないと一流じゃないぞ!っていうのがあったじゃないですか。それと同じ感覚で日本料理を食されている。

朝岡:逆転してるの?日本にナイフ・フォークが入ってきた時と逆の現象が、お箸に!

上中:仰る通りですね。

朝岡:あー、そうかそうか。

上中:ですので、うちのお店にいらっしゃる海外の方も、見てくれ、俺の箸の使い方美しいか?って聞かれますよ。

石田:へー!

上中:勉強してるんです。一生懸命。

朝岡:そうなんだ、へー

石田:嬉しいですけれどね、日本人としてね。

朝岡:そのお店も何か、そのやっぱり海外の方が多いから、ちょっと変えたりしたんですか?

上中:はい。2年間に店舗を改装しまして(笑)はい。

朝岡:どういう風に?

上中:もともとは、箸だけでなく、それこそ天ぷらの敷き紙ですとか、他の消耗資材も取り扱ってたんですけど、一度全部クリアにしまして、全て箸にしました!

石田:へぇー!

朝岡:あっ、箸に特化した店舗!

上中:箸に特化しました!

朝岡:はぁー、評判どうですか?

上中:おかげさまで、非常に良いです!

一同:あっはっはっはっは(笑)

朝岡:笑いが止まらないよね!あら、そうですか!へぇー、やっぱりあのやっぱり上中さんの若い感覚がね、色んなところにこう社内のシステムからお店から色んなところにこう浸透してるなぁってのが感じますね。

楽しいでしょ、社長やってて!

上中:はい、楽しんでます!(笑)大変なことも多いんですけど、非常に楽しくやらせて頂いてます。

朝岡:いや、良いですね!

石田:素晴らしいです。

決断 ~ターニングポイント~

続いてのテーマは…「決断 ターニングポイント」

過去にはし藤を襲った危機や転機となった出来事とは?

それらを乗り越えるべく先代達が下した決断、そこに隠された思いに迫る。

石田:決断〜ターニングポイント〜ということで、まずは、はし藤さんにとっての転機、ターニングポイントを伺えますか?

上中:まず、1番大きかったと思うのが、2代目の時代にはなるんですけど、関東大震災ありの、昭和恐慌ありの、太平洋戦争に突入。っていう、ここがやはりターニングポイントだったんじゃないかなと思います。また、私の祖父が結核を患いまして、その奥さんである私の祖母ですかね、非常に頑張ったんだと思いますね。はい。

朝岡:やっぱり、ご家族中心のその会社ですから、そういった様々な困難・危機は、家族中心に乗り越えていった、というですか?

上中:はい、仰る通りです。

朝岡:そういう話を聞いたりして?

上中:はい。

朝岡:直接?

上中:特に祖母はすごかったみたいです!まぁ、私も勿論覚えてるんですけど、あの千と千尋の神隠しに出てくる、ゆばーばの様な(笑)非常に迫力のある方で。商売の才能はすごかったみたいですよ、気遣いですとかね。

朝岡:そっかー、普通の会社だとね、そういうこと、先輩とか上司が、色々厳しく教えたり、嫌な思いさせながら覚えるわけですけど、そうやって、おばあちゃまなんかが中心に、こう色々話してくれると染み込みますねー!やっぱりねー!

上中さん、まだでも35歳でしょ、35歳でターニングポイントって言ったら、社長になったことですか?

上中:いや、私はその以前の、やはり東日本大震災。あそこが、私の中の個人的なターニングポイントでした。

震災後なんですけど、注文が全くこなくなったわけですよ。やはり、飲食店さんもとても商売ができるような状態ではない。それだけでなく、私だけでなく、他の経営者さんたちもそうだと思うんですけど、あの、果たしてこの会社のある意義は何かとか、会社、日本にどんな力になれるのかとか、社会的にどんな活動をしたらいいんだろうっていうことを考える時期だったんですよね。日本全体がそうだったと思います。

また、価値観もみなさん変わったんじゃないかと思いまして。ただ食事をする価値観。お店を選ぶ価値観。全てが変わった瞬間だったんじゃないかなと思います。私は、まぁ考え方が変わったターニングポイントだったんですけどね。

石田:みなさん、よくこう社長に就任された時が一番こうターニングポイントだったと仰るんですけれども、上中さんにとってはいかがでした?社長になる予定でした?もともと

上中:もともと、刷り込みに近いものがありまして(笑)

一同:笑

朝岡:そりゃ、おばあちゃんからね、聞いてたんだもんね!

上中:はい。だから、小学校の時の文集ですとか、中学の文集ですとか、将来の夢って書く欄があるじゃないですか、私はずっと、家業を継ぐ。家業を継ぐ。なんです。箸屋をやる。箸屋をやる。だったんです。

朝岡:やっぱり小さい頃からのそういう環境っていうかね、おばあちゃんを中心とした、何て言うかその…それがとても大切なんだなって気がしますね。

言魂 ~心に刻む言葉と想い~

3つ目のテーマは…「言魂」心に刻む、言葉と想い。

強い想いがこめられた言葉は、人の人生を大きな影響を与える。

はし藤の4代目、上中康成が、先代や家族から受け取った言魂、そこに込められた想いとは?

石田:続いては、言魂ということで、先代やおじいさま、おばあさまから言われた印象的な言葉、そこに隠された想いを伺いたいと思います

上中:はい。まぁ、私はおじいちゃん子だったんで、よく祖父に連れられて、上野公園を散歩してたんですけど、手を引かれながら、「お前は日本一の箸屋になるんだから」と。もうなるんだ!と(笑)もうなりなさいじゃなくて、なるんだよって、お前は日本一の箸屋なんだよっていうのは、聞かされて育ったっていうのは印象深いですね。

朝岡:そうですかー

上中:もう決めてしまってましたからね!

朝岡:でも、何かあのほら、哲学的な言葉をね、言われるっていう方も多いんですけど、こういう長寿企業の人達ね。「お前は日本一の箸屋になるんだよっ!」って何か下町の職人のおじいちゃんはその一言で孫を虜にしたみたいなね!空気作ってますね!おじいちゃまもね!

石田:思春期とかで、こう反抗とかなかったですか?いや継がない!ってことは、なかったですか?

上中:私はほとんどなかったですね。ただ、先代の父からは、「いや、お前好きなようにやって良いんだよ」ってなことは言われてたんですけどね。

朝岡:ふーん。その「日本一の箸屋になるんだよ」っていう言葉以外に、何か心に遺っている言葉とか出来事ってありますか?

上中:私は、本を読むのが非常に好きで、高校1年生の時に、相田みつをさんの文書に会って、すごいファンになってしまって。はい。相田みつをさんに出会ってから、相田みつをさんの支持してるって言うんですかね、道元。まぁ禅の教えなんですが、相田みつをさんは禅の教えを分かりやすく伝えてる方なんですが、その中で、道元さんの言葉の中で、『正法眼蔵』(しょうぼうげんぞう) っていう本を、道元さん有名な本を書かれてるんですけど、その冒頭の言葉の中で、「仏道を習うとは、自己を習う也」

朝岡:仏道。仏の道を習うとは、自分のことを習うと。ほぅほぅ。

上中:これがね、ずっと当時から頭の中に刻まれてるんですよね。言うなれば、自己管理ですよね。

朝岡:あぁ、そっか。

上中:はい。全部、仏道だけでなく、生活全てが自分の心次第なんですよ。で、自分を整えることが一番大事だということなんです。

朝岡:あぁ、そっか。それを今、胸に刻んでいらっしゃるという。

上中:ことあるごとに出てきます。何かショックだとか。でもそれを受けたけど、もしかしたら自分を成長させる糧かもしれないとか。それも整え方なんですよ。「うわ、もう俺ダメだ!」と動くのか、そういう気持ちに捉えるのも一つの心の在り方ですけど、そうじゃなくて、しんどいけどこれをバネにしてもっと上に行くんだって思うのも自分の心の中なんで、そこをどっちにふれるのか、前向きに捉えるのか悲観的に捉えるのかひとつで、その後の人生っていうのは変わってくるんだよっていう教えだなと解釈をしております。

朝岡:なるほどなー

石田:そういったこう印象的な言葉を、何か書き留めていらっしゃったりするんですか?

上中:はい。中学の頃から、私文章を書くのが好きで、詩をずっと書いてたんですよ。今でもたまに散文みたいなものを書くんですけど、当時からノート、大学ノートのところに、自分が思ったこと、考えたこと、アイディアとかを一冊のノートに全部書き付けてます。今でもです。

石田:随分分厚くなったんじゃないですか?

上中:何冊も何冊もですね。何冊あるんだろう?っていうぐらいですね(笑)

朝岡:自分の宝物ですね!へぇー!

そうやってこう色々自分の中でお考えになったり、或いは大事にしなきゃいけないってものがね、こう心の中にいくつかあったりすると、人間って、自分の力だけじゃどうにもならないことがあるんだなって思ったりして、そう何て言うんですか、俗に言う験担ぎだとかそういうことをされる方も多いですけど、上中さんもそうなんですか?

上中:えぇ。やはり頭の中を1回クリアにしたいっていう時は、ドライブをして、秘密の場所っていうのをいくつか持ってまして(笑)

石田:秘密の場所、聞きたくなりますけどね。

上中:特に、森。私も木に関する商売をしてる者なんで、非常に落ち着くんですよ、森の中にいると。なので、季節が変わる毎くらいには、福島ですとか、群馬ですとか、あのいわば秘密の場所(笑)に行って、あの、静かな森の中でぽつんと座って、頭の中を整理するっていう時間を大切にしています。

貢献 ~地域、業界との絆~

続いてのテーマは…「地域や業界との絆」。

長寿企業にとって欠かせないモノ、それは地域と関わり。

はし藤が行っている地元地域での取り組み、社会貢献活動とは?

石田:地域や業界との絆ということで、地域貢献活動・社会貢献活動を教えて頂けますか?

上中:東京で、ものづくりをされている町工場の方ってたくさんいらっしゃるんです。また、非常に元気のいい企業さんが多くてですね、私もものづくり、箸というジャンルなんですけども、関わり合ったり一緒にご飯食べたり交流する機会が多くてですね、大田区ですとか、下町ボブスレーとか。聞いたことあります?

石田:あ、はい、あの代表の…はい

上中:同じく台東区の中の、台東モノマチという企画をやられている方たち。あとは同じく、「A-ROUND」っていう靴を作られている集団ですとか、一緒にお話をしたり情報交換をしたりということをしてますね。

朝岡:そうですか。やっぱりあのそういう町工場と言いますかね、小さな工場で働いている方々とこう何かやると、最初はちっちゃいけど、だんだん広がってくるみたいなことがあると思いますが、具体的に何か取り組みっていうのはあるんですか?

上中:はい。もう工場同士そうしていく内に仲良くなっていきまして、今、下町サミットっていうのを開催するようになって、こないだあったんですけど、ついに200社!

朝岡:あ、参加したところ?へぇー!そんな広がった?へぇー!

上中:その中で、例えば「こういう技術があるんだけど、お前こういうことやれないか?」とか、非常にこうお互いに情報交換をして、新しいものを生みだそうとしてまして。

朝岡:ふーん、広がってますね。

上中:東京熱いですよ今(笑)

石田:そんなサミットの中でも、やはり後継者問題などについてはお話になったりするんですか?

上中:もう皆さん苦労されてますね!特に同世代のこう事業承継をする、次するんだっていう子たちともするんですけど、やはり国の制度の問題とか、相続税の問題とか、やはりなかなか承継したいけど出来ない。あの金銭的に出来ない。とかって方もいらっしゃるんで、なんとかそのあたり、上手くできないかなっていう悩みはありますね。私も非常に苦労してますけど。

朝岡:職人さんていうのはね−、昔はその職人さんのご家族、お子さんは職人さにまたなって、その孫さんも職人さんになってっていう、社会の仕組みがそうだったとこもあるんですけど、今は自分の自由意志で仕事を決めるとなると、なってくれって100%言い渡すのもね…じいちゃんみたいに「世界一の箸屋になるんだぞ!」って小さい頃から言ってると、なるっていうことにもなるのかな。

その他に、地元地域で行ってることっていうと?

上中:まぁ地元ではないんですけど、地方を応援してまして、この箸なんですけど(ディスプレイ一番右)箸作り体験教室みたいなものを、うちの店舗の2階がイベントスペースになってまして、こどもたちに木のあたたかさだとか道具を作ることの大切さっていうのを伝えたいと。定期的に2月に1回、開催をしております。

朝岡:どんな、やっぱり小さいお子さん?小学校ぐらいのお子さんとご家族が多いんですか?

上中:それがね、大人たちが多くて(笑)

朝岡:大人が多いの!!!

上中:最初はね、こどもたちのイメージが強かったんですけど、それ以上に30代〜40代の方がハマる人が多くて。

朝岡:箸作りねー。my箸を作りたいっていう、確かにあるかもしれないですね。

上中:他にも箸だけではなくて、和紙を漉く。和紙漉きですとか、和菓子作りですとか、日本文化に触れるようなイベントをうちの店舗の2階のスペースでは、定期的に行っています。

朝岡:そうですか。

NEXT100 ~時代を超える術~

最後のテーマは…「NEXT100年」時代を超える術。

革新を続け、100年先にも継続すべき核となるモノ。

そして、はし藤の4代目 上中康成が語る時代へ届ける長寿企業が持つ知恵とは?

石田:最後に次の100年に向けて、変えるべきもの変えないもの。会社にとってコアとなる部分を伺えますか?

上中:はい。やはり、ブレたくないというのは、この箸を取り扱う会社であるということがひとつと、あとは、日本の木材を取り扱っている会社であるということですね。

朝岡:このところはね、もう一番大事なとこなんでしょうけどね、でもあの100年超えた企業って、変えていく部分もあったりするでしょ?

このお箸っていうのはその、これから何か変わるとするとどっか変わりますかね?それか、変わんない方が良いのかな、どうですかね?

上中:どうですかね。うん、もう少し個人的には、デザインがあっても良いのかなと思うんですよ。まぁ非常にあの木の棒2本っていう単純なものではあるんですけど、もう少し遊び心があっても良いのかなって思っております。

朝岡:ねぇ。あとやっぱり、お箸の使い方がね、私もね、これは子供の時に身につけないとなかなか治んないですよね!日本人の場合。海外の方は大人になって、箸の使い方学ばれるんだけども。そこのところの何か教育みたいなところとかぶるところってあります?

上中:やってみたいですね!まだ、活動してないんですけど、是非やりたいですね!

石田:僭越ながら、私、お箸教室をやっておりまして…

朝岡:えっ!!!!!!

上中:あららららら!

朝岡:ホント?

石田:小学校に、もう20校くらいまわらせて頂いて、授業をやらさして頂いているんです。

上中:素晴らしいですね!!

石田:なので、もし良かったら、機会がありましたらコラボさせて下さい(笑)

朝岡:それはまた!(笑)

上中:一緒にやりましょう!

朝岡:それはまた意外なことを伺いましたけど(笑)

石田:そうなんです。でも、ほんとに小学生の子たちって、これから東京五輪も控えてますけれども、そういった場でどんどんこれから外国の方とね、交流する中で、日本人だからこそ上手にお箸を使いたいっていう想いをみんな持っていて、お箸に関心のある子が多いんですよ!ですから、是非!

上中:嬉しいです!

石田:もう、ほんとのことなんです!是非コラボお願い致します。

朝岡:まぁ、100年先、もっと先へも日本の文化をね、美しく伝えていくっていうのは多分、上中さんのような会社をやってらっしゃる方が引っ張っていくとこもあると思うんでね、その辺に向けては、何か新しいこういうことやってみたいってことはございますか?特に。

上中:非常に日本の企業様は、うちもそうなんですけど、外へ出たがらないというか、非常に良いものを作ってらっしゃるんだけども、それ伝わってないです。それ、もっと欲しい人たくさんいます。っていうところ。やっぱりもっと世界に出るべきだと私は思っています。日本の良いものは素晴らしいので。

朝岡:だから、外にね、向かって、日本の伝統産業だからこそいこうみたいなことですね。

上中:勿論、多少その中で、デザインですとか変える必要はあるかもしれないですけども、もっと胸張って良いんじゃない、職人さん!って思うんですよね!

朝岡:はし藤さんからね、今4代目ですよね?

上中:はい。

朝岡:あの、長い時間・歴史を重ねている長寿企業というのは、どんな業界にも有るんですけど、上中さんがお考えになる長寿企業だからこう長寿企業になるんだよね!っていう一つの秘訣というのかな?大事な要素があるとしたら、どんなところだと思いますか?長寿企業。

上中:理念をブラさないことじゃないですかね。当社もずっとその吉野杉の割り箸を販売をしていて、他の工場が、プラントが世界になっても尚、国内のものを一生懸命こう伝えるっていうことをブレなかったっていうのが、長く続いた理由になってるんじゃないかと思います。

あと具体的にお話ししますと、外食産業でプラスチックの箸が今多いと思うんですけども、うちはそのプラスチックの箸って、売れば売れたと思うんですけど、あえてそれはしなかった。せずに、あくまでもうちはその日本の木材を使った箸を愚直に愚直に紹介をして売るんだっていうスタンスをとってた。そこが、最近でも良かった点だと思います。

理念や思いを貫くこと。

時代が変わっても、信念を持って”いいモノを一生懸命伝え続ければ、事業は長く続いていく。

愚直にやり続ける想いを大事にしていってほしい。

この想いは100年先の後継者にも、受け継がれるだろう。